旅行・後記

2005年3月

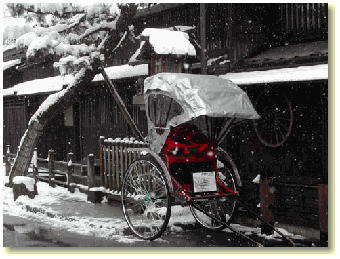

春の奥飛騨・雪景色

<エピローグ>

白川郷がライトアップを始めたのはいつごろだったろうか?

数年前友人が行って見て来た。そのときはまだ車ではいれたが、いまやたいへんな人出のライトアップ日は、車が規制されてバスで行くしかないという。ここまで人気が出てしまうと逆に背中を向けたくなる。

昭和の景気が最高潮のころだろうか、ずいぶんと贅沢な婆沙羅(バサラ)の旅行がもてはやされた。しかしこの山間の郷は収容能力に限りもあり、バブルに踊らされることなく着々と土台を固めてきた。

中には巨大観光資本によるバブリーで積極的な提案もあったろうし、それに賛同する村人もいたかもしれない。人間のやることだからみんながみんな、同じ考えであるわけはない。しかし「結(ゆい)」の精神でかれらは祖先から受け継いだ貴重な財産を破壊から守り通した。そして世界文化遺産に登録された。

奇しくも日本人ではない方々と同宿した。かれらは先入観あるいは固定観念をもたないで現実の白川郷を見た。雪に埋まる村の生活を見た。合掌造りの家屋に、村人の知恵と洗練された美を見た。かれらの口から出た感嘆の言葉は、もっと知りたいという欲求に満ちていた。

五箇山といえばわたしのなかに『人食い谷』に対する畏怖のイメージがあった。したがって心の中で厳しさを求めていたのかもしれない。しかしきれいになった街道を走る今回の旅は、近代化してしまった五箇山を見るだけで、その意図ははぐらかされてしまった。機会があれば次回はもっと奥の利賀を訪ねてみたい。そしてあの『人食い谷』ともういちど対面してみたいと思う。

今回は旧交を温めるもあり、新たな出会いもありと収穫の多い旅であった。砺波平野の防風林のある散村も、八尾諏訪町の石畳も白銀の西穂高の連峰も、あるいは春を待つ南アルプスのふもとの村々もみな美しく、そこに厳しい山の自然と向き合って立派な生活を営む人々がいた。

あらためて日本のすばらしさに感歎せざるをえない。

<完>