こんな「さるぼぼ」も

2005年3月

若いころ仕事で、名古屋・富山間を結ぶ山道・国道41号線を数え切れないほど走った。

そのころ高山はただ通過するだけの点・道標でしかなかった。たいていは日が暮れてからで、漆黒の闇を激走したことのみが記憶に残っている。体力に任せて仕事をしていた時代であった。

飛騨国(ひだのくに)は、上空からの航空写真で眺めてみるとよくわかるが、東西を険しい山岳に、また南北を厳しい河川峡谷に囲まれている。盆地といえばわずかに高山、国府、古川盆地があるのみで、あとは幾筋も伸びる谷筋沿いに、ポツンポツンと小さな平地が点在するばかりである。陣屋のかたに説明を受けたが、飛騨は土地のほとんどが山また山で、その森林率は92.5%に及ぶ。世界の平均が30%台、日本国内の平均が60%台と比べ、際立って森林の面積が多い。

内陸性盆地型気候であるため、昼と夜、夏と冬の気候温度差が大きく、湿度は低く乾燥している。北海道と同じように冬はたいへん寒く、冷え込むときは氷点下15度近くまでも下がることがあり、雪との同居生活を余儀なくされる。

山好きには垂涎の周囲の山岳も、冬は固く雪に閉ざされる。東に乗鞍岳、焼岳、穂高岳、槍ヶ岳、黒部五郎岳、笠ヶ岳、南東に御岳、北西に白山と、日本を代表する山岳のオンパレードである。首都圏からやや遠いというのが難点ではあるが・・・。

さて、高山は別名「山の小京都」と呼ばれ、四季折々に自然が美しさを発揮する。海外からも含めて多くの旅人を集める観光地である。

とくに春と秋との祭礼には「動く陽明門」と呼ばれる雅(みやび)な山車が市中を曳きまわされ、優美なカラクリ人形がその技を競う。

名物の朝市は、陣屋前と宮川の二箇所で催され、観光客が道に溢れる。もともと近隣で生産される農産物の物々交換のための市場が、いまや観光名所として欠かせない風物詩となっている。

市内にはいり、頭の中の地図にしたがって先ず駐車場を探した。中橋をわたり、古い町並みのけはいを左の目で感じながら、山道をぐるりと回遊し空町駐車場にいれた。隣に建つ立派な図書館の司書の方に道を乞い、上一之町に向かい道を下った。

古い町並みも、時おり横殴りの雪が舞う不穏な天候であったが、キルティングのフードのおかげで不自由なく散策を楽しむことができた。

高山の街づくりは戦国の武将・金森長近(1524~1608)によるものだが、築城のあとはセオリーどおりに城を取り囲むように高台を武家地とし、一段低いところを町人の町とした。城に近いところから上一之町、上二之町、上三之町、下一之町、下二之町、下三之町というふうに広がっている。そして現代、このあたり一体を「古い町並」と称して市内観光の目玉としている。その西脇を宮川が流れ、京都鴨川に似せた、情緒のある橋がかかる。橋は上流から下に向かって「中橋」「筏橋」「柳橋」「鍛冶橋」「弥生橋」という順に架けられている。

わたしたちも古い町と川の風情を楽しむことにした。

最近全国の観光地は古い町並みを復興させようと努力している。平成になってからこしらえた「似非(えせ)江戸時代の町並み」などというのも多い。高山の古い町は規模こそ小さいが、本物の匂いがそこここに漂っている。

目立ったのは黒塗りの板塀に格子戸。白いコンクリートに比べ気持ちが落ち着くのは、日本人ゆえだろうか。

古風な屋敷の奥に誘う石畳と軒先の立ち木には、たっぷりと白い雪が覆いかぶさっていた。

絵ろうそくや朴葉まんじゅう、赤カブ漬、名物のみたらし団子などを商う店に交じって目立つのは「さるぼぼ」。

さるぼぼとは雪深い飛騨で昔おばあちゃんが子供たちのために作った人形のこと。猿の赤ちゃんに似ていることから「さるぼぼ」と呼ばれ、今なお良縁・安産・子宝・金運・健康・魔よけなどのお守りとして人気を博している。安価なのが人気の秘訣と理解しているが、可愛らしいので携帯用のストラップをいくつか選んだ。ニンマリ!

界隈に酒蔵が目立った。

米どころでもないのに酒蔵が多いことをわたしはいぶかったが、清冽な水があり、かつては殿様がいたわけだから酒造りが行なわれるのも当然のこと。元禄10年(1697)当時、造り酒屋は高山市内に56軒もあったとする記録があるようだ。水のいい寒冷な飛騨の地は、会津と同様酒造りに適しているはずであり、銘酒が生まれても不思議ではないのだが、どうだろうか?

飛騨の酒を一言で評すると「淡にして烈」。店の主人にうかがったところ現在市内には8軒の酒蔵メーカーが味を競っているという。酒の味は、米・水もさることながら杜氏の腕に依存するところが大きい。優秀な杜氏を招聘しているともいうので、これからに期待したいと思う。

しかし雪の三之町に酒蔵の暖簾はよく似合った。

朝が早かったせいだろうか、12時を過ぎたらお腹の虫が泣き出した。

「なにがいいだろうか?」「飛騨牛はどうだろう?」「それにしても蕎麦屋が多い。」

探す時間が惜しかったので目の前にあった蕎麦屋「ゑびす本店」に飛び込んだ。薄暗い店内は田舎らしさがあって嫌いではなかった。道路に面して蕎麦打ち台が置かれ、窓際に打ち棒がかかっている。いつものように「いくつぐらいで打っているのですか?」と不躾な質問に「7つです。」と女将の返事。

寒かったので、山国らしくしかも温まる「なめこ蕎麦」を頼んだ。待たされもせず挽きぐるみの田舎蕎麦が出てきた。そばは七味唐辛子で食べることが多いが、生姜が添えられているのは珍しい。サイドに筍ご飯がついており、空き腹をかかえたわたしには嬉しかった。味のことなど話している間もなく一心に、一言も無駄話をせずむさぼり食べた。

食べ終わり外を眺めると雪がいっそう激しく降ってきた。

<続く> 「高山の歴史と文化・・・屋台と陣屋」へ

なめこ蕎麦

これはこれでいい

激しい雪が降ってきた

山また山に雪が降る

朝市で有名な宮川

古い町並み

冬の宮川は情緒たっぷり

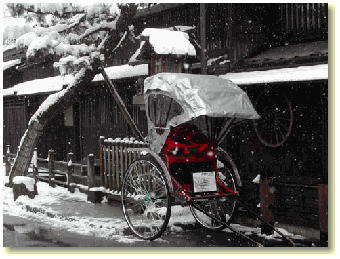

中橋のたもとの人力車に雪が舞う

宮川にかかる中橋から筏橋を眺める

旅人宿久田屋と

読み取れる

山車 久壽玉 玉乃井各酒蔵

みたらし団子と五平餅