屲売嶳偺崌彾廤棊偼敀愳嫿傎偳傑偲傑傝偑側偄偑丄屲売嶳IC嬤偔偺悰徖廤棊偼彲愳塃娸偺傢偢偐側搚抧偵丄俋搹偑愥偺拞偵傂偭偦傝偲偨偨偢傫偱偄偨丅

嬤偔偵懞忋壠傗偙偒傝偙塖偺娰偑偁傞

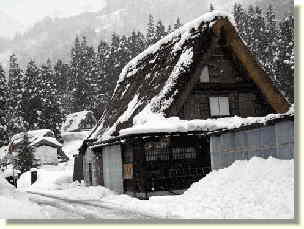

悽奅堚嶻丒憡憅乮偁偄偺偔傜乯崌彾廤棊丅奨摴偐傜彮偟偼偄偭偨抜媢偵俀係搹偑棫偪暲傃丄嶳恖偺惗妶偑愄偺傑傑偵曐懚偝傟偰偄傞

亙嶳娫偺搷尮嫿亜

乽屲売嶳乿偲偼忋暯懞丄暯懞丄棙夑懞偺3懞傪娷傔偨憤徧偱偁傞丅廳忯偡傞嶳夠偺嫭扟傪朌偭偰彲愳尮棳偑棳傟丄偙偺愳偼壓偭偰崅壀偺挰偐傜晉嶳榩偵拲偖丅

偦偺楌巎傪昍夝偗偽丄暯壠棊恖揱愢偵峴偒摉偨傞丅

偙傟偼傢偨偟偺憐憸偩偑丄庻塱2擭5寧11擔偺亀嬩棙壘梾摶偺愴偄亁偱丄搒偵岦偐偭偰峌傔婑偣傞栘慮媊拠孯偑暯撝惙丄暯堐惙傜暯壠孯傪捛偄棊偲偟丄偦偙偱攕傟偨暯壠偺晲彨偨偪偑屲売嶳曽柺偵摝偘墑傃偨偺偱偼側偐傠偆偐偲偄偆偙偲丅嬩棙壘梾偼愇愳丒晉嶳偺導嫬偱偄傑傗崙摴俉崋慄偵僩儞僱儖傕娧偐傟偨偑丄屲売嶳偐傜嶳拞50僉儘偺摴偺傝偩丅傕偭偲傕尮巵偺棊晲幰扵嶕偼尩偟偐偭偨偲偄偆偐傜丄壥偨偟偰惗偒墑傃傞偙偲偑偱偒偨偐偳偆偐偼掕偐偱側偄丅嬶懱揑側婰榐側偳偼壗傕巆偭偰偄側偄傛偆偩偐傜丄偙偺傑傑憐憸偺悽奅偵暵偠崬傔偰偍偔偺偑偄偄傛偆偵巚偆丅

梋択丅

傢偨偟偑巇帠偱偙偺偁偨傝傪夞偭偰偄偨偙傠偐丄搶嫗偵栠偭偰偟偽傜偔宱偭偨偙傠偐丄偄偢傟偵偟傠25擭傕愄偺偙偲偩偑丄屲売嶳偺堦偮棙夑懞偑娤岝奐敪偺堦娐偲偟偰乽僗僩儕僢僾乿彫壆傪寶愝偟傛偆偲偟偨偙偲偑偁傞丅廧柉偺斀懳偑偁偭偰僗僩儕僢僾偼撢嵙偟偨偑丄偦偺戙傢傝偵乽憗堫揷彫寑応乿偺桿抳偵惉岟偟偨丅偙傫側揷幧偵偦傫側傕偺傪桿抳偟偰偳偆偡傞偺偩傠偆偐偲堄奜偵巚偭偨偺偩偑丄晉嶳弌恎偺桭恖偐傜偡傟偽乽偦傟偩偗暥壔搙偑崅偄偺偝両乿偲偄偆偙偲偵側傞丅偨偟偐偵丄暥壔儗儀儖偑崅偐偭偨暯壠偺岞払偺枛遽側傜偽偝傕偁傝側傫偲擺摼傕偱偒傞偟丄幚嵺偵尰戙偺晉嶳導偼崙棫戝妛恑妛棪慡崙堦偺抧埵偵偁傞傢偗偩偐傜側傞傎偳偲丄姶怱偟偨偙偲傪婰壇偟偰偄傞丅

偲偵偐偔崌彾憿傝偺壠傪寶偰丄惷庘側昇嵡傪堅傔傞偨傔偵柉梬傪壧偄愄偺塰壺傪幟傇暯壠偺傒側偝傫偺巔偼梕堈偵憐憸偱偒傞丅偦偟偰婔惎憵丒丒丒丒丒丅

崌彾憿傝偼楌巎偺棳傟偺拞丄嫃廧惈偺晄曋偝偐傜偳傫偳傫夵抸偝傟媫懍偵巔傪徚偟偮偮偁偭偨偑丄悽奅偱傕捒偟偄寶抸條幃偺暥壔揑壙抣傪擣傔偨暥晹徣偑摦偄偨丅偦偟偰嶳娫偺搷尮嫿丒屲売嶳偺崌彾廤棊偼敀愳嫿偲偲傕偵悽奅堚嶻偵搊榐偝傟偨丅

乽憡憅崌彾廤棊乿乽悰徖崌彾憿傝廤棊乿偑偁傞傎偐偵丄惣愒旜挰抧嬫偵乽娾悾壠乿丄忋棞抧嬫偵乽懞忋壠乿偺2尙偑廳梫暥壔嵿偲偟偰曐懚娗棟偝傟偰偄傞丅

丂

丂彲愳増偄偵丄愒旜扟丄忋棞扟丄壓棞扟丄彫扟丄棙夑扟偺俆偮偺扟娫偺廤棊偑偁傝丄偦偺乽屲働扟娫乿傪壒撉偟偰乽偛偐傗傑乿偲屇傇傛偆偵側偭偨丅

丂擔杮桳悢偺崑愥抧懷丅

愥崙偺惗妶傪奯娫尒傞

擇奒偐傜抔楩偺偁傞戝嫃傪

偄傠傝偵壩傪擖傟偰偍拑傪堦攖

壛夑昐枩愇偺埿岝丒娾悾壠

亙娾悾壠乮廳梫暥壔嵿乯亜

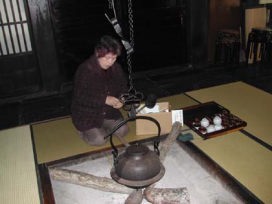

偦偺堦偮乽娾悾壠乿傪擿偄偰傒偨丅

戝偒側壠偵壩偺婥偼彮側偄偨傔姦偄丅偛庡恖偲擇恖曢偟偱偙偺壠傪庣偭偰偄傞偲偄偆墱曽偑丄傑偢埻楩棤偵壩傪偍偙偟丄偦偺壩偵庤傪偁偰側偑傜丄抁帪娫偱帟愗傟傛偔愢柧偟偰偔傟偨丅

乽傛偔偄傜偭偟傖偄傑偟偨丅偳偪傜偐傜偱偡偐丠乿暦偒庤偼傢偨偟偨偪偟偐偄側偄丅

乽偦傟偱偼愢柧偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅乿

乽偙偺寶暔偼娫岥俀俇丏係m丄墱峴偒侾俀丏俈m丄崅偝侾係丏係m偺寢峔偱偁傝丄偙偺抧曽偵俀侽侽傎偳偁傞崌彾憿傝偺拞偱傕嵟戝媺偺寶暔偱偡丒丒丒乿偲愜傝栚惓偟偔俆暘傎偳偺愢柧偺屻丄撪晹傪尒偣偰傕傜偭偨丅

乮偙偺峀偄壆晘傪擭楊偺偄偭偨偛晇晈偱娗棟偝傟傞偺偼偝偧偐偟偨偄傊傫偩傠偆側両乯偦偺偛嬯楯傪憐憸偟偨偑丄栺300擭慜偵8擭偺嵨寧傪旓傗偟偰寶偰傜傟偨5奒寶偰偺崌彾憿傝偼丄偙偺抧嬫嵟戝偺婯柾傪屩傞丅壛夑斔墝徤忋幭栶偺媽壠丒摗堜挿塃僃栧偺嵿偵傛傞傕偺偱丄揤椞丒敀愳嫿偺岦偆傪挘偭偰壛夑慜揷斔偺埿岝傪帵偟偨傕偺偩偲偄偆丅

寶暔偺壓庤敿暘偼憤瀢嶌傝丄嵗晘偼彂堾憿偲側偭偰偄傞丅

忋憌晹偑梴嶾嶌嬈応偱偁偭偨偨傔娫巇愗傝偑側偔丄彴斅偑楘偺巕挘傝乮摟偐偟偺栚嶮乯偵側偭偰偄傞偺偼丄敀愳嫿偺崌彾憿傝偲曄傢傜側偄丅弔偺梴嶾偺偲偒侾奒偺埻楩棤偺抔傪奒忋偵捠偡偨傔偱偁傝丄偐偮壠壆傪挿帩偪偝偣傞偨傔偱傕偁傞丅

悘強偵壛夑慜揷斔偺懌愓偑巆偭偰偍傝丄慜揷壠偺婑恑偲巚傢傟傞堚暔偑偍偐傟偰偄偨丅尰慜揷壠摉庡偺彂傗弶戙晉嶳導抦帠偺彂側偳傕忺傜傟偰偄傞傎偐丄捒偟偄傕偺偲偟偰亀妛廗堾弶摍壢抧棟尋媶夛亁偺婑偣彂偒偑宖妟偝傟丄偦偺拞偵峜懢巕丒峗媨摽恗偺僒僀儞傪尒偮偗偨丅

暓娫偺暓抎傕棫攈偩偑丄棫攈偡偓偰幨恀傪嶣傞偺偑偨傔傜傢傟偨丅

婣傝嵺偵傢偨偟偑乽傓偐偟亀抧崠扟亁偲偐偄偆擄強傪幵偱捠偭偨偙偲偑偁傞偺偱偡偑丄崱偱傕偁傞偺偱偡偐丠乿偲婰壇傪棅傝偵幙栤偟偨偲偙傠乽偁偁丄亀恖怘偄扟亁偺偙偲偱偡偹両偄傑偱傕偁傝傑偡偑丄棫攈側僩儞僱儖偑偱偒傑偟偨偺偱丄偦偪傜傪捠傞偙偲偼偁傝傑偣傫丅摉帪偼僶僗側傫偐傕捠偭偰偄傑偟偨偑丄柤慜偺偲偍傝嫲偄偲偙傠偱偟偨偹丅乿偲姶奡怺偘偵榖偟偰偔傟偨丅

傕偆傂偲偮偍傑偗偺榖丅偦偺亀恖怘偄扟亁偺嬤偔偵壏愹偑偁偭偨丅傗偼傝僟儉寶愝偺偨傔偵廤棊偑掙偵捑傫偩偑丄懞恖偐傜垽偝傟偨壏愹傪壗偲偐懕偗傛偆偲朙晉偵桸偒弌傞尮愹傪屛掙偐傜嵦傝崬傒丄岎捠庤抜偼慏傪棅傝偵嵞嫽偝傟偨丅旈搾偺乽戝杚壏愹乿偼崱偱傕慏偑桞堦偺岎捠庤抜偱偼側偄偩傠偆偐丠

徍榓俆侽擭乮侾俋俈俆乯摉帪丄屲売嶳偼岎捠傕晄曋偱晉嶳導偺懠偺挰懞偲偼妘愨偝傟偨屒棫姶偑偁偭偨丅崱偱偼棫攈側摴楬偑奐捠偟丄嫶偑偐偗傜傟僩儞僱儖偑孈傜傟丄晛捠偺嶳懞偵側偭偰偟傑偭偨丒丒丒丅

亙偙偒傝偙愡亜

偙偺抧偵柤崅偄柉梬偑偁傞丅亀偙偒傝偙愡亁偲偄偆丅乽侓憢偺僒儞僒傕僨僨儗僐僨儞丂侓偼傟偺僒儞僒傕僨僨儗僐僨儞乿偲偄偆殥巕偺壧帉傪婰壇偝傟偰偄傞恖偼懡偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丠墇拞屲売嶳丒忋棞偺嶳棦傪拞怱偵揱彸偝傟偨屆戙柉梬偱偁傝丄乽塆朮巕乿乽庪堖乿偺堖憰傪傑偲偭偰弮杙偵梮傞丅

懡偔偺柉梬偼婲尮傗揱彸偺宱堒偑偮傑傃傜偐偱側偄偺偵斾傋丄偙偒傝偙愡偼屆暥專偵婰嵹偝傟偰偍傝丄棃楌偑偐側傝柧妋偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄戝壔夵怴乮栺1400擭慜乯偺偙傠偐傜揷妝偲偟偰壧偄宲偑傟偰偒偨偲偄偆岅傝揱偊傕丄偐側傝怣溸惈偑偁傞丅

偡偭傐傝偲愥偵杽傕傟偰嶳傕尒偊偢

妝婍偼丄孡嬥乮偔傢偑偹亖孡偺愭偵昍傪偮偗偰巊偆妝婍乯丄拀巕乮偒偙傝偙乯抾丄偝偝傜乮抁嶜宍偺敄偄昈偺斅偑108枃偮偯偭偰偁傞懪妝婍偱杺傛偗偺堄枴偑偁偭偨乯丄屰丄墶揓丄懢屰側偳墲帪偺傑傑偺傕偺傪崱傕巊偆丅

丂拀巕乮偙偒傝偙乯偺抾偼幍悺屲暘偠傖丂丂挿偄偼懗偺僇僫僇僀偠傖侓

丂憢偺僒儞僒傕僨僨儗僐僨儞丂丂偼傟偺僒儞僒傕僨僨儗僐僨儞侓

丂枩乮傛傠偢乯偺僒僒僀曻壓偡傟偽丂丂寧偼徠傞側傝楈嵳乮偨傑傑偮傝乯侓

丂憢偺僒儞僒傕僨僨儗僐僨儞丂丂偼傟偺僒儞僒傕僨僨儗僐僨儞侓

丂攇偺壆搰傪撡傟棃偰丂恉徔傞偰傆怺嶳曈偵侓

慜崁偱怗傟偨峜懢巕丒峗媨偼屲売嶳傪弰梀偺嵺偵帹偵偝傟偨亀偙偒傝偙愡亁傪師偺壧偵塺傫偩丅

屲売嶳傪丂偍偲偢傟偟擔偺丂

丂梉镸帪丂怷偵嬁偐傆丂偙偒傝偙偺塖

傢偨偟偨偪偼偙偺偁偲丄傕偆傂偲偮偺桳柤側柉梬傪桪夒偵曐懚偟偰偄傞棦偵岦偐偭偨丅

亙懕偔亜丂丂俉丂墇拞敧旜偍傢傜愡傊

2005擭3寧