2005年3月

2005年3月

遅い春が訪れ、待ちに待った嫩芽(どんが=わかい芽)が出た。

昭和37年、水没記念碑が完成し、その除幕式に、桜の移植の指揮をとった笹部と、その発起人である高碕達之助が招かれた。

式には、他の土地へ移住した約500人もの村人が、大型観光バスに分乗してかけつけていた。村人は、老若分かたず、すべてが水没した水面を見つめて泣いた。そして、わずかに生き残った二本の老桜にすがりつくように集った。高碕が挨拶を始めた。

「昭和二十七年十月十八日基本計画の発表をみたときから、皆さんの幸福をひたすらねがいながら交渉をすすめた。国づくりという大きな仕事の前に父祖伝来の故郷を捨てた方々の犠牲は今、立派に生かされています」

「昭和二十七年十月十八日基本計画の発表をみたときから、皆さんの幸福をひたすらねがいながら交渉をすすめた。国づくりという大きな仕事の前に父祖伝来の故郷を捨てた方々の犠牲は今、立派に生かされています」

挨拶の途中で、高碕は涙をこらえきれず、泣いた。そんな高碕をみて、笹部も泣いた。川風は冷たかったが、村人たちは、いつまでも桜の下の輪を解こうとはしなかった。そして高碕が、裸になった桜を見上げながら、詠んだ。

ふるさとは 湖底(みなそこ)となりつ

移し来し この老桜 咲けとこしへに

いまや二人とも鬼籍の人となったが、人の一生のことを考える。

生きて名誉を勝ち取るか、死して名を残すか?

高崎にしろ笹部にしろ、時代が過ぎれば政治家としてのあるいは研究者としての名声は、はかなくも消えていく。しかし日本という国が存在する限り、荘川にその名は永遠に残る・・・。

<続く> 「白川郷 雪に埋もれた隠国」へ

高崎達之助の名前を覚えている方は相当の年齢の方かと思うが、戦中戦後の激動期を満州重工業総裁、通産大臣、経済企画庁長官、外務省顧問の肩書きで日本の復興のために活躍した巨人である。

当時、終戦後の国力回復のためにダム建設は焦眉の急であった。高崎は初代電源開発総裁として、「御母衣ダム絶対反対期成同盟死守会」たちとの折衝にあたった。日本人の心を持ちその愛で反対者たちを誠実に説得した。

死守会の書記長を務めていた若山芳枝は、高碕と幾度となく交渉してきた人物である。一時は、白鉢巻に身を固めた会のメンバーの先頭に立ち、郷土を水没させまいと抵抗した。しかし、補償交渉をすすめるにおよび、彼女と死守会は、高碕の誠実さと人柄に触れる。

「先生(高碕)は私たちにお話になるとき、かわいそうだと同情されお泣きになりました。私たちも泣きますし、先生も涙を拭いてお話になる、そういう間柄でございました。本当に細やかな情をお持ちでしたから」

水没が決まった後高崎は村を回り、桜の古木を見つけそれを移植しようと提案した。

古木は、村人にとり、その一生を通して生活のなかに存在した村の象徴であることを想(おも)ったに違いなかった。

若山は、古木のことをこう回顧する。「赤ちゃんのころは背負われて見上げたもので、小学生ぐらいになればガキ大将を中心とした格好の遊び場となりました。若いカップルにはデートの場所でもありましたし、歳とってからはお彼岸や大事なお参りで憩う場といった感じだったんです。」

高碕は、その場にいた電源開発社員に桜を救ってくれるよう、頼み込んだ。そして当時日本随一の桜研究家といわれていた笹部新太郎に相談する。高崎の熱意に動かされた笹部は、まさに自分の人生をかけて、この困難な工事に取り組むこととなる。

世界植樹史上例のない移植工事であった。重量合わせて73トン。移動距離600メートル。高低差50メートル。俗に「桜伐(き)るばか、梅伐らぬばか」といわれるように、梅と異なり、桜はむやみに枝を伐採すると、たちまち立ち枯れしてしまう外傷に弱い植物として知られている。しかしこの二本の巨木の移植は、枝や根を伐らずには、数メートルを移動させることすら困難であった。

苦労の末に移植は終わった。しかし、果たして花は咲くのだろうか。そのまま枯れてしまうのではなかろうか・・・。

(右上へ)

高山から雪の158号線を西に向かう。途中、東海北陸自動車道が清見(きよみ)村から荘川(しょうかわ)村まで通じているが、高山の蕎麦屋のご主人に「こんな雪の日は、高速も50㌔規制ですから下の道を行くのと変わりませんよ!」と忠告を受けていた。

たしかに車の少ない街道は、時おり雪が舞ってはいたが快調に走らせることができた。いくつかの峠を越えて荘川村に出る。ここでは長良川上流域である郡上八幡や白鳥町から北上する郡上街道と合流する。合流して北に向かう街道を「白川街道」と呼ぶが、その少し南の「ひるがの高原」に中部日本の南北の分水嶺がある。そこから南に長良川が発し、北にはこの日の道筋・庄川が流れ出る。

さあ、いよいよ白川郷に近づいてきた。

道路の右側に湖が見えてきたが、庄川を堰き止めて造った御母衣湖(みほろこ)だ。

満々と水を湛えた湖面を眺めていつも思うことは、この谷の底にも人の歴史があったはずだということ。人のけはいのない駐車場に車を止め、小雪が舞う裏側の展望所に走った。新雪が10センチほど積もり、くるぶしのあたりまで沈み込むのだが、かまわずにかき分けて進み、やっと湖と出合った。かつて白川街道はこの谷の底を走り、合掌造りの村落があったのだが、いまはそれを感じさせるものはなにもない。グレー一色のモノトーンの世界に、人間の温もりをよせつけない厳しさを感じ、あわてて車に戻った。身体は冷え切っていた。

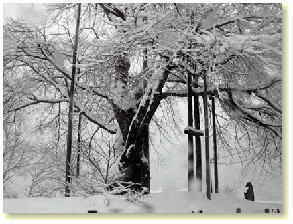

ただ唯一、湖底の村を忍ばせてくれる二本の桜の老樹が、村はずれの湖畔に記念碑とともに立っていた。樹齢400年というその「荘川桜」は、多くの人の尽力で移植がなされたものであり、ここに日本人の心が詰まったいい物語がある。

緑の季節よ

早くこーい!

ドライブインも雪の中

御母衣湖が見えた

雪をかき分けて

雪解けを待つ荘川桜