なにか

書いてありました

囲炉裏に茶釜が

置いてありました

昔は繭製造工場の

屋根裏

大切な結束材・・・ネソ

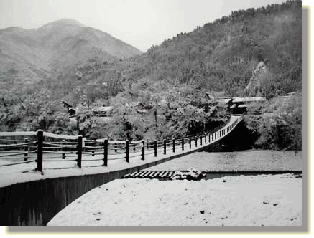

庄川にかけられたであい橋 荻町まで3分

<合掌造りと和田家>

今年「和田家」は3月20日過ぎから屋根の葺き替えの予定をしていた。しかしこの雪で延期されたのか、観光案内所で確認すると「見学は可能です!」というので、さっそく雪を踏みしめながら『代表的な合掌造りの最大級家屋・和田家』に入場した。和田家は代々「弥右衛門」の名前を継ぎながら村の庄屋や番所役人を務める名家で、白川村の初代村長に選ばれている。

また五箇山と同様に地域で煙硝(火薬の材料)を(秘密裏に?)生産した歴史の中で、和田家が取りまとめ役をしていたようである。

中は権力の誇示のためか大家族主義のせいか、かなり広い。だだっ広いといったほうが正解だろうか。

左奥がデイ(出居)と呼ばれる畳敷きの居間で奥のデイには床の間がある。鴨居には当主に対する「勲五等瑞宝章を授与」とか「従六位に叙す」という煌びやかな栄光の足跡が飾られているところから、他の部屋より格上の部屋のようだ。

いっぽう右側はオエ(あるいはオイ=大居)と呼ぶ板敷きの間で、暖炉に赤い火が燃えていた。こちらは下働きの団欒の部屋だろうか。暖をとったり煮炊きをしたり、時には農作業の場所として使われていたかもしれない。

ギシギシ鳴る階段を伝い二階(屋根裏)に上がった。

黒光りのする太い合掌材が三角形を形成し、強度な構造を支える。先に触れておくが、この家屋はいっさい鉄釘の類を使用していない。そのかわりに「ネソ」という結束材を利用する。マンサクがそのネソ材として使われるようだが、結束部分になる真ん中を叩いて柔らかくし、生木のまま使われたネソが乾燥することによって締まるという理屈のようだ。

その柔構造のシステムは現代建築も見習うべきかと思うが、ブルーノ・タウトが指摘する論理的・合理的という意味はこのあたりにありそうだ。

座敷に戻った。親鸞聖人和讃の「恩徳讃」が目に入った。繰り返すが、さすが真宗の聖地である。「如来大悲(だいひ)の恩徳(おんどく)は 身を粉(こ)にしても報(ほう)ずべし 師主知識(ししゅちしき)の恩徳(おんどく)も 骨をくだきても謝(しゃ)すべし」

<ブルーノ・タウトの評価>

ドイツの建築学者ブルーノ・タウト(1880~1938)は昭和10年(1935)、御母衣の遠山家の調査にやってきた。かれは第二次世界大戦のドイツ・ナチスから逃れるように脱出し、日本に3年間ほど滞在していた。日光東照宮のような派手な建築物を批判し、東北地方の民家や桂離宮、伊勢神宮などの簡素な建築物を好んだ。

合掌造りはタウトの好みだろうが、遠山家を見て「極めて論理的、合理的で日本には珍しい庶民の建築である。」と称賛し、その骨太の構造物を「ゴシック式と名付けるべきだ」といった。またタウトは「日本美の再発見」という著書の中で、「この辺の風景は、もうまったく日本的でない。少なくとも私がこれまで一度も見たことのない景色だ。これはむしろスイスか、さもなければスイスの幻想だ。」と白川郷を世界に紹介している。

結の力で屋根の葺き替え

池なのか溝なのか、融雪するのが最大の問題

田に写る合掌造り

白川郷荻町メインストリート

機械を使って除雪

名残惜しいけどもう帰らなくては・・・

観光客も動き出した

隣では雪かきで

汗を流す人が

<世界文化遺産>

平成7年12月9日、白川郷はお隣の五箇山といっしょに「合掌造り集落」として世界文化遺産に登録された。ここにいたるまでには村人の保存への大きな努力があった。

戦後の経済成長の中で日本人は物質文明と合理主義だけを追いかけたわけだから、旧式文化の破壊、田舎の過疎化、合掌造りの解体化は急速に進んだ。昭和46年(1971)、荻町の若者はそのありさまに不安を感じ「自然環境を守る会」を結成した。合掌造りを「売らない」「貸さない」「壊さない」という三原則を掲げ、保全活動を展開した。

その結果白川郷の合掌造りは伝統的建造物指定物件として109棟残った。

わたしは日本人が誕生して、原始生活を出発点として成長してきた原点がここにあると感じている。自分はその延長線の上にいる。その意味で魂の故郷のような気がしている。他力本願で無責任だが、自然環境とともに祖先から継承された合掌文化をだいじに守っていってほしいと願わずにはいられない。

さて今回は、豪雪地帯の名に違わない凄い雪をまともに見てしまいました。朝早くから庭の雪かきをする民宿のお父さん、お店ではお客さんが来る前に雪を融雪溝に一所懸命落としていました。車の屋根の雪を下ろすのも一仕事。冬の雪国の生活の困難さを垣間見た気がします。わたしたちは見ているだけの単なる旅行客で、なにかできることはないか、これでいいのだろうかと妙な恥ずかしさを感じてしまいました。

<続く> 「山間の桃源郷 五箇山」へ

<合掌造りの歴史>

縄文・弥生と続く日本の古代、人は地面に適当な穴を掘り、その上に直接合掌を組んで居住していた。その後、焼畑のほったて小屋となって風や雪に耐えられるよう工夫したり、茅やネソといった土地特有の建材を利用したりと改良が行われ、現在の合掌造りの形に近づいていった。合掌造りの基本的な形が完成するのは、養蚕の影響を受けた民家が出現する18世紀以降、すなわち江戸中期より後のことと考えられている。

<異質な二層造りと結(ゆい)> 合掌とは一般に、日本全国や世界的にも広く用いられている屋根を支える構造を指すことばで、両手を合わせて合掌する姿かたちに似たところから命名されたようだ。民家の小屋組では「サス」とも呼ばれる。

これに対して白川郷の「合掌造り」は、民家の地域的特徴を示す形式に付けられた名称である。その構造は、屋根を支えている三角の小屋組部分と、その下の部屋割りされた一階の軸組部分の二つに分けられ、同じ一件の家屋でも、上と下では全く異なった方法で建てられている。

一階の軸組は大工さんが担当し、その軸組みに乗る小屋組は『結(ゆい)』と呼ぶ村民総出の仕事による。毎年順番に屋根の葺き替えは行なわれるが、100人以上の村人が協力して1日で完成させてしまう。これは見事というほかない。

<結とモヤイ> このことばで思い出したのは伊豆七島・新島の「舫(もやい)」のこと。いまやあの奇妙な造形物「モヤイ像」が突出してしまったが、「もやい」はもともと船を係留する(舫う)ことから発し「助け合って共同作業をする」という意味。こちらの精神性のほうが像なんかよりずっと重要で、白川郷の『結』と相通じる精神かと思う。

近世から近代まで続いた「講組織」も互助という意味ではこれに似たものだろう。

<屋根裏の活用> 合掌造りの特徴としては、屋根裏の広いことがあげられる。その広い屋根裏を何層にも区切り、地域の重要な産業である養蚕の場所として使用していた。またつぎに、切妻屋根(日本の家屋の中ではもっとも単純な形式)がほぼ正三角形の形状をしていて、屋根勾配がかなり急なこと。三角形は丈夫だし、急勾配が豪雪地帯の積雪を落としてくれる。

<葺き替え> 屋根を葺く材料には茅が用いられ、およそ30年に一度の割合で葺き替えるようだ。

茅は一般に、大茅(ススキ)と小茅(カリヤス)の二つに分けられ、同じ白川村でも庄川上流の平瀬では大茅、荻町では小茅が葺かれた。大茅に比べて小茅の方が、屋根の耐久性はあるようだが材料不足で、今では多くの合掌造りが大茅で葺かれている。