会津冬物語

その6

1 序章−そば打ち体験 |2 会津漆器工房 |3 会津の食文化 |4 会津絵ろうそくまつり |5 絵ろうそく体験 |6 大正浪漫探訪 |7 酒蔵と田楽 | 8 最終章

<<大正浪漫探訪>>

<野口英世青春通り>

小澤ろうそく店を出て、信号を右折すると赤レンガを敷き詰めたハイカラな街路に出る。

小澤ろうそく店を出て、信号を右折すると赤レンガを敷き詰めたハイカラな街路に出る。 通りは「野口英世青春通り」と名づけられた。その名が示すように野口英世が指の手術をした病院と書生時代をおくった家があった。

通りは「野口英世青春通り」と名づけられた。その名が示すように野口英世が指の手術をした病院と書生時代をおくった家があった。会津・猪苗代湖といえば「野口英世」の出世物語を象徴する土地である。生活すれば当然あちらこちらを出歩くに決まっている。下宿屋もあっただろうし、アルバイトもしただろう。学校に通えば友人知己も大勢できた。時代を経ても野口博士は地元の英雄である。ゆかりの場所やゆかりの人物も多い。それらもろもろが伝承されて今に至っている。

そして「野口英世青春通り」が誕生した。

今、会津は町並みの保存に力をいれ、観光の目玉にすえようとしている。

今、会津は町並みの保存に力をいれ、観光の目玉にすえようとしている。もともとその素材となる大正前後の古い建物が、戦火を免れそのまま残っている。いわゆる大正浪漫の雰囲気が多く残された町なのである。

町並みや旧街道を観光目玉にすえている都市は全国に数多い。

倉敷や小樽、川越、飛騨高山、妻籠・馬籠などなどそれぞれに歴史的特徴を生かした町並みを観光資源として活用している。

会津の持つ町並み資源もそれらに比べて遜色はない。

会津の持つ町並み資源もそれらに比べて遜色はない。

<アネッサクラブ>

ここに「アネッサクラブ」なる勇猛果敢な(失礼、「活発な」の方が適切でしょうか)ご婦人たちの(男たちを支援する)アシスタントサークルが出現した。「アネッサ」は「あねさま」の訛り。この町の商家に嫁いで根をはったご夫人たちの互助サークルで、PRも含めて丁寧に町の案内をしてくれる。

しかし冗談でなく、会津は女性ががんばる土地柄のようだ。

男は会津磐梯山の小原庄助さんではないが「朝寝、朝酒、朝湯」が大好きでそれで身上を潰してしまう。野口英雄の父親も酔いどれの博打打だったが、一方母親は必死に働いて偉大な研究者を育てた。

そのアネッサ憲章を紹介。

女性らしくかわいらしい・・・・などというとガツンとやられるかもしれない。

|

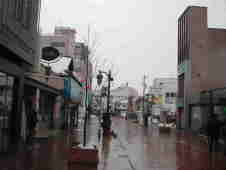

そのアネッサに導かれて小雪舞う街路をそぞろに歩いた。

<大正浪漫>

宮大工が作った蔵の店「福西本店」は会津土産が何でもあるという。二階に続く木製のらせん状階段が光っていた。

宮大工が作った蔵の店「福西本店」は会津土産が何でもあるという。二階に続く木製のらせん状階段が光っていた。先祖は奈良で、今も健在とのことだが、江戸中期作という歴史を偲ばせる木彫りの嵯峨人形が飾ってあった。

野口英世が書生時代に下宿した「会陽医院」は「会津壱番館」という喫茶店に生まれ変わっていたが、人気店らしく駐車場が満杯。

(上左:白い粒子は雪)

「青春通り」の反対側の端「大町四つ角」(札の辻)はかつての会津五街道の基点となっていた。

ここに「会津の先人たち」という看板が立ち「蒲生氏郷」のことが記載されていた。「戦国のエリート氏郷は92万石の太守として会津に君臨し、5年間という短い治世の間に計り知れない功績を残した。」と記されていた。(別記「蒲生氏郷のこと」へ)

| 会津五街道とは? まず越後街道は新潟まで東西を結ぶ重要な街道で、海路運ばれた上方の塩などの物資、文物から文化まで運ばれたいわば文明街道。 二本松街道は中通(福島県は浜通り・中通・山通りの3街道が南北に平行して走る)へつながる道で、猪苗代への往還路として利用された。 米沢街道は北方、上杉氏の城下町米沢へと通じる道。 白河街道は滝沢峠、湊を通り、勢至堂峠を経て白河へ抜ける道。 会津西街道は下野街道とも呼ばれ、参勤交代や年貢米の輸送など江戸へとつながる街道であった。 |

<七日町(なぬかまち)通り>

この角から西に直線で750mほど、七日町駅まで延びる通りを「七日町(なぬかまち)通り」という。

この角から西に直線で750mほど、七日町駅まで延びる通りを「七日町(なぬかまち)通り」という。歴史をたどれば若松城下の西の玄関口として繁栄を極めた時代があった。越後や出羽に通じる街道沿いには旅籠がひしめき合い、毎月7の日に市が立ちたいへんな賑わいを見せた。

昭和50年代以降、かつての活気は嘘のように影を潜め、「通り過ぎるのは猫と回覧板を回す住民のみ」とまで落ち込んでしまった。

新しい町並みに生まれ変わるための資金もなく、古いままに放置されるか、表面だけが安普請で塗り替えられた。

結果的にはそのことがよかった。古い町並みがそのまま「大正浪漫のまち」として再現されることになったのだから。

<幸せ回廊>

今七日町通りは「幸せ回廊」と称し、「街を歩けば幸せに出会う」を合言葉に活性化に立ち向かっている。郷土料理・旅館「渋川問屋」は2・26事件に民間人として連座し処刑された渋川善助の実家。

清酒「会津中将(保科正之の官位・職名)」の醸造元・鶴乃江酒造は、日本で初めて女性の杜氏を誕生させた。

純米大吟醸「ゆり」という酒がある。

「ゆり」を造ったのは、現蔵主の娘・林ゆりさん。当時は長く女人禁制だった酒造りの世界に、女性の杜氏が誕生したことで話題を集めた。

この方のことをちょっと調べてみると、やはり予想通り、東京農大醸造学科出身であった。醸造学で知らない人はいないほど著名な小泉武夫教授の愛弟子であった。小泉先生が会津に酒食の旅をする話は昔から聞いていた。もちろん多くの蔵元の顧問をされているから鶴乃江酒造にとは限らないが、発酵学や醸造学の権威・小泉先生の名前を聞いただけでわたしは胸が高鳴る。次回はこの酒造にぜひ立ち寄ってみたい。

もうひとつ、阿弥陀寺のこと。多少俗っぽくなるが、ここには新撰組三番隊長で剣の達人・斉藤一が眠っている。数少ない新撰組の生き残りとして、維新後は警視庁に勤め、会津人・藤田五郎として一生を終えた。大正4年(1915)9月28日没。享年71歳。

浅田次郎の壬生義士伝(小説)では、ストーリーの語り部役をこなし、NHKの三谷「新撰組」ではオダギリ・ジョーがニヒルな役を好演している。

このように掘り起こせばいくらでも出てくる「七日町通り」。

最近は瀟洒な駅「七日町駅」にSLが通るようになった。十二分に観光価値は高まった。あとはお客さんが来るのを待つのみ。ぜひこの町並みに足を延ばしてあげて欲しい。

<続く>

リンク (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )

Copyright©2003-6 Skipio all rights reserved