会津冬物語

その2

1 序章−そば打ち体験 |2 会津漆器工房 |3 会津の食文化 |4 会津絵ろうそくまつり |5 絵ろうそく体験 |6 大正浪漫探訪 |7 酒蔵と田楽 | 8 最終章

<会津漆器工房体験>

絵ろうそくのところでも触れているが、会津の漆器作りは宝徳元年(1449)に始まり、天正18年(1590)会津藩主蒲生氏郷の積極的な保護奨励を契機に「塗りのまち」ができるほどに発展した。氏郷公は近江から木地師や塗り師を移住させ会津に漆器作りを定着させた。

絵ろうそくのところでも触れているが、会津の漆器作りは宝徳元年(1449)に始まり、天正18年(1590)会津藩主蒲生氏郷の積極的な保護奨励を契機に「塗りのまち」ができるほどに発展した。氏郷公は近江から木地師や塗り師を移住させ会津に漆器作りを定着させた。 以来、色粉蒔絵、朱磨きなど多彩な技法が生み出され、今では海外へも輸出されている。

以来、色粉蒔絵、朱磨きなど多彩な技法が生み出され、今では海外へも輸出されている。この日訪れたのは三之町通りに立派な店を構える「鈴善漆器問屋」さん。

左奥の倉庫の中に体験コーナーが設けられており、全員が絵付けテーブルを囲むことになった。ここは事前に予約しておけば随時体験教室を開催してくれるという。(TEL:0242−22−0680)

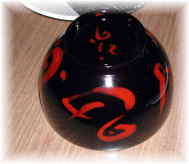

黒い漆を塗った無地のお椀が各自に配られた。

そこに絵筆で朱色のデザインを施す。

「何でも好きなものを描いてください。あまり難しく考えないで!シンプルに!」とご主人はのたまう。

「プロは固定観念があって新しい発想が浮かばないのですが、素人さんは時として非常にユニークでまねのできないいいものが出来上がる。」と参加者を焚きつけ、やる気を起こさせた。みんなその気になって真面目に取り組んでいる。

こういった作業は嫌いではないので、要領を得ないままに適当に筆を走らせた。

こういった作業は嫌いではないので、要領を得ないままに適当に筆を走らせた。何がしかデザインらしいものが出来上がった。何を書いているかは自分でも明確ではない。何か鳥のようなもの・・・と、そんな具合である。

さて次は、書き終わったデザインに金箔を施した。短冊状のパラフィン紙のような紙に、金箔が薄く延ばしてある。

その金箔を、書き終えた朱の上に適当に貼り付ける。(右図)

その金箔を、書き終えた朱の上に適当に貼り付ける。(右図)端をつまんでのせていく感じだが、やわらかい金箔はどこにでも貼り付いてしまうから、扱いにくい。ただしきちんと貼る必要はなく、適当でいいのだ。適当の方が完成品が楽しく出来上がる。そういうものらしい。

この時点ではまだ、どんなものができるのか理解できていない。

楽しそうに、大騒動をしながらみなさん貼り終えた。小学校の工作の時間さながらであった。

金箔を貼り終え、塗料が乾いたら上から磨くのだが、この工程は「ご自分でやられても結構ですが、失敗すると台無しになりますから・・・。」と脅かされたので、ご主人にお任せした。

金箔を貼り終え、塗料が乾いたら上から磨くのだが、この工程は「ご自分でやられても結構ですが、失敗すると台無しになりますから・・・。」と脅かされたので、ご主人にお任せした。微妙な色合いの、なかなか見栄えのするデザイン漆器が出来上がった。

満足。これなら家人に、「名のあるかたが描いた器をお土産に買ってきた!」と威張ることができる!?

<漆器のよさ>

鈴善漆器問屋さんの店舗は三部構成になっている。 「蔵帳場」と称する店舗はふだん使いに適した小物や工芸品などが多彩に並んでいる。わたしは男だから家庭における要・不要がよくわからないが、女性なら楽しくなって財布の紐が自然と緩んでしまうのでは。

「蔵帳場」と称する店舗はふだん使いに適した小物や工芸品などが多彩に並んでいる。わたしは男だから家庭における要・不要がよくわからないが、女性なら楽しくなって財布の紐が自然と緩んでしまうのでは。「蔵座敷」は漆のギャラリー。作家ものを中心に会津漆器の神髄に触れることができる。会津工芸文化の粋と言っても過言ではない。

もうひとつ「蔵問屋」は和たんすや和テーブルなど熟練の巧の技が並ぶ。現代の東京の安っぽいマンションにはとてもこの重厚感は似合わないが、素封家の座敷にはなくてはならないもの。いいものを見せてもらった。

もうひとつ「蔵問屋」は和たんすや和テーブルなど熟練の巧の技が並ぶ。現代の東京の安っぽいマンションにはとてもこの重厚感は似合わないが、素封家の座敷にはなくてはならないもの。いいものを見せてもらった。しっとりと手に馴染む漆器。

最近の都市生活はどちらかというと洋風に目が行きやすい。

しかし米国流の使い捨て文化は20世紀をもって終わった。

確実に成熟したスローライフの時代がやってくる。和の逸品をどんどん生活の中に取り込む時代が戻ってくる。会津の漆器も時代に見合った製品開発に正面から取り組んでいる。巧の技を見直す時がすぐそこまで来ている。

鈴善漆器問屋:会津若松市中央1−3−28

TEL:0242−22−0680

<続く>

リンク (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )

Copyright©2003-6 Skipio all rights reserved