会津冬物語

その7

1 序章−そば打ち体験 |2 会津漆器工房 |3 会津の食文化 |4 会津絵ろうそくまつり |5 絵ろうそく体験 |6 大正浪漫探訪 |7 酒蔵と田楽 | 8 最終章

<<酒蔵と田楽>>

<末廣酒造>

小雪交じりの中、七日町通りと「大和町通り」の角を曲がり、南に二辻ほど歩くと右手に「末廣酒造・嘉永蔵」が見えてきた。

創業嘉永三年(1850)の末廣酒造の起源は、新城家から新城包格(初代猪之吉)が分家独立、酒造りを始めたところにある。

創業嘉永三年(1850)の末廣酒造の起源は、新城家から新城包格(初代猪之吉)が分家独立、酒造りを始めたところにある。

開明的な経営者が代々跡を継ぎ、外部から杜氏を招いたり新技術を導入したり積極的な経営に腐心した。

しかしながら最近は原点回帰を明確にしている。灘や伏見の真似をするだけでは成長なしという現代は、オリジナリティを要求される時代なのだろう。

酒づくりは米づくりからと、会津二百軒の農家と契約。理想の米作りをする為、農協と有機肥料を共同開発したり、自家製酵母の開発にも力をいれている。

<酒 林>

写真の右にある緑の玉は「酒林」だろうか?

酒蔵はどこも、寒仕込みの新酒ができる2月に「新しい酒ができたヨ!」と知らせるために、軒下に杉の葉を玉(杉玉)にしたものをぶら下げる。

この玉を「酒林(さかばやし)」と呼ぶのだそうだ。

緑の玉は末廣酒造さんの酒林だろうが、ずいぶん大きい。この大きさから末廣酒造の繁栄が見えてくる。

全国的に広く利き酒のイベントを展開されている由、東京でも探してみたいと思う。

<名 水>

<名 水>

門を入ってすぐ右側に仕込み水が流れている。

水は酒造の命。

今はどうか知らないが、あちこちにあった酒蔵は名水の源でもあった。夏は冷たく、冬は適温の地下水が一年中湧きつづけ、近隣の家庭はその水汲みを楽しみにしている。飲み水はもちろんコーヒーの水や炊飯にも利用できればベスト。

その昔、奥多摩「小澤酒造」の水を汲んで帰ったことを思い出した。

この地下水は150年たった今でも、枯れることなく湧きつづけているという。

<酒造見学>

元・末廣酒造の宣伝部長という方に内部を案内していただいた。宣伝部長であっただけに話がうまい。

元・末廣酒造の宣伝部長という方に内部を案内していただいた。宣伝部長であっただけに話がうまい。

ツボを押さえた解説はよどみなく流れ、最後に必ず落ちを入れる。その落ちに歓声が上る。酒蔵の見学は楽しいものになった。

嘉永蔵の内部では、一部の酒を仕込んでいるが、そのスペースのほとんどは見学用となっている。

昔の酒造りに利用した古い道具が置かれている。

寒い冬場の仕事が多く、苦労が多かったことだろう。

繁忙期には近隣の農村の労働力を利用したというが、冬場は農家は閑散期で、酒造りの手伝いができた。これは上手に労働配分ができていたということでしょう。

<仕込桶>

<仕込桶>

左写真は昔の仕込み桶。六尺桶というから高さ180cm、最大のものだろうか?

仕込みは3段仕込みにて行われる。

仕込みから約25日くらいで醗酵を止め、もろみを清酒と酒粕に分ける搾り作業を行う。

この桶で1升瓶で約600本〜800本のお酒ができあがった。

<酒ぶね>

<酒ぶね>

左はもろみを清酒と酒粕に分ける搾り器で、通称「フネ」という。

昔のフネの形が舟に似ていたので、フネと呼ばれるようになったそう。

もろみを麻袋に入れ、上から蓋をおろして圧をかけ搾る。

梯子を上って作業をしたのでしょう。

このような古い道具がたくさん並んでいて興味は尽きないのだが・・・・・。

<コンサートホール>

遊休の貯蔵倉庫はコンサートホールに改造されグランドピアノが置かれていた。

酒蔵とジャズのコンサート、あるいはクラシックもよく似合うと思う。「ナベサダ」さんが演奏されると聞いた。そういえば渡辺貞夫さんも日本酒がお好き。わたしはさもありなんと頷いてしまった。

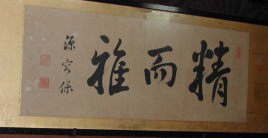

<書>

蔵の見学を終え、座敷に戻って記念写真を撮った。

この座敷に立派な額がかかっていた。

わたしが見つめてしまったのは二枚の額。

わたしが見つめてしまったのは二枚の額。

一つ目はなんと会津藩主で京都守護職・松平容保公直筆のもの。

「源容保」と署名がある。たしかに徳川・松平は清和源氏を名乗っていた。わたしの印象として、細面の容貌に似合わず剛直なと文字と一瞬感じたが、よくよく見ると容貌通り端正な文字であると思いなおした。

もうひとつは「野口英世」博士(1876−1928)の書。

もうひとつは「野口英世」博士(1876−1928)の書。

大正4年(1915)9月16日酒造訪問の折に書かれた。39歳の時だから、ロックフェラー研究所で梅毒のスピロヘータの研究に成功し、功なり名を遂げての一時帰国のときだろう。

「鴻図」と書かれているが、その意味は「大きな仕事がうまくいくように計画を周到に練る」と説明書きがあった。博士は書生時代、酒蔵のすぐ近くの大和町通りの二階家に下宿していたという。酒蔵でアルバイトもしていたようだ。

酒蔵見学の後、試飲となった。お昼前のすきっ腹に吟醸酒はしたたかに効いたのですが、外気の寒さで一瞬のうちにさめてしまいました。

またさすが蔵元の館。クラシックカメラ博物館が隣接してありました。

<お秀茶屋の田楽で〆>

会津の三大茶屋料理といえば、まず旧滝沢街道「強清水の天麩羅」(にしん・するめ・まんじゅう)。

会津の三大茶屋料理といえば、まず旧滝沢街道「強清水の天麩羅」(にしん・するめ・まんじゅう)。次に東山街道「お秀茶屋の田楽」。

そして旧日光街道「一ノ堰の棒たら」があげられる。

会津最後の食事(昼食)は、東山温泉口の奴郎ヶ前にある、「お秀茶屋の味噌田楽」となった。

有名な老舗なので、いつも混んでいるようだ。

わたしたちは予約しておいたのだが、前のプログラムが遅れてしまったため入店が遅れた。多忙な店に迷惑をかけてしまったが、その調整に商工会議所の斉藤さんたちもご苦労が多かったと、申し訳なく思う。ま、しかし、それだけ内容が充実していたということでご容赦を願いたい。

立て込んでいる中、お秀婆さんと思しきお婆が出てきて、店の由来などを説明していただいた。

立て込んでいる中、お秀婆さんと思しきお婆が出てきて、店の由来などを説明していただいた。田楽はもともとは戦国時代の野戦料理であった。

昔は何処でも米が潤沢にはなかった。そんな時代、素材はなんでもよかったのだが、農作業に出るかたわら味噌と田楽の具を持って出かけた。具を焼いて味噌をつけてほお張るのだが、「田圃での楽しみ」という意味から「田楽」の名がついたとおっしゃった。

お秀茶屋では、 餅、厚揚げ、にしん、里芋に秘伝の味噌を付けて炭火で焼き上げる。

お秀茶屋では、 餅、厚揚げ、にしん、里芋に秘伝の味噌を付けて炭火で焼き上げる。一皿、餅2本・厚揚げ2本・にしん1本・こんにゃく1本で700円なり。

炭火で丁寧に焼き上げるから時間がかかる。

だれが言いだしっぺか定かではないが、酒盛が始まった。日曜日の昼下がり、これで会津ともさようなら。飲みたい雰囲気があった。

会津名物「田楽」を肴にいただいた酒は、別れの杯でもあった。

<続く>

| 末廣酒造・嘉永蔵 住所:福島県会津若松市日新町12-38 Tel:0242−27−0002 営業時間:10:00〜17:30 |

| お秀茶屋 住所:福島県会津若松市東山町石山天寧308 Tel:0242-27-5100 営業時間:10時〜18時(LO17時)、材料がなくなり次第閉店 |

リンク (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8)

関連「会津・山川健次郎」へ

Copyright©2003-6 Skipio all rights reserved