2002年暮から2003年正月にかけての家族旅行

5・・・京都 宇治

(1月2・3日2003年)<<平安の昔をたずねて>>

<格調高く>

宇治について現代的な話題を探せば宇治茶や平等院観光が頭に浮かぶが、宇治はもともと京の都から至近距離にあって、公卿公達の別荘や隠居所が立ち並び、つかず離れず、激動する日本史をつぶさに傍観してきた。

わたしはこの日、歴史の宝庫ともいえる宇治を訪ねられる期待で、明らかに興奮していた。

正月2日、岡山からの帰途京都駅で下車し、JRで宇治に足を延ばした。京都駅を出発した奈良線の電車は20分ほどで宇治駅に到着したが、沿線に伏見稲荷があるため電車は大混雑を呈していた。

<伏見稲荷>

古来日本人は、人生の節目や転換期には神に祈りをささげてきた。殊に出産・厄年などの人生儀礼の時には神前に手を合わせ、無事と健康を祈念する慣わしがある。伏見稲荷の場合、商売繁盛、家内安全、厄除け、安産、病気平癒などほとんどの願いにご利益がある。規模が大きくなって、経費もかさむようになったから、なんでも引き受けてしまうのだろうが、果たして効き目はいかがなものであろうか?

満員電車の中でそんなことを考えながら、(しかし京都の正月もいいものだ。)などと、旅の終盤を楽しむ余裕のある自分に気がついた。

<宇治への期待>

旅の荷物はすでに宅配便で自宅に送付済みだから、身軽な体は、宇治駅からのそぞろ歩きを選んだ。10分ほどで宇治川の畔に行き着いた。冬の寒風の中、宇治川には水鳥が舞っていた。

平等院表参道の左右に軒を並べるお店には「お茶」の文字が多く、さすがに「銘茶どころ」を感じさせる。

平等院正門をやり過ごし、川沿いの「あじろぎの道」をすすむと、小高い堤の道になっているために鳳凰堂らしい茶褐色の伽藍が木の間からのぞかれた。

「平等院鳳凰堂だ。」私の声は多少上ずっていた。

「平等院鳳凰堂だ。」私の声は多少上ずっていた。すぐ先に今宵の宿「花やしき」が姿を現した。チェックインを済ませ、一休みしてから早速歴史探訪に出かけた。

この町は、何から手をつけていいか迷うほど多くの歴史に彩られているが、とりいそぎ、時間の経過にしたがって記述してみたいと思う。

< 橋 >

ホテルの玄関を出るとすぐ近くに朱色も鮮やかな喜撰橋が見える。この橋の下流には鵜飼舟が数多く係留されていて、夏の夜には上流の天ヶ瀬付近でかがり火の元、鵜飼がとりおこなわれる。それは京都らしく幻想的で素晴しいと仲居さんが後で教えてくれた。

ホテルの玄関を出るとすぐ近くに朱色も鮮やかな喜撰橋が見える。この橋の下流には鵜飼舟が数多く係留されていて、夏の夜には上流の天ヶ瀬付近でかがり火の元、鵜飼がとりおこなわれる。それは京都らしく幻想的で素晴しいと仲居さんが後で教えてくれた。近くの堰の下に釣り人が目立ったが、この寒さの中に竿を入れるというのはいかにも京都人らしく我慢強いと思ったのだが、獲物は寒バエという。はて、どんなさかな?

喜撰橋や川向こうに渡る朝霧橋は彩りも鮮やかで旅人の目を楽しませてくれるが、宇治にとってもっとも重要な橋はやはり「宇治橋」だろう。

喜撰橋や川向こうに渡る朝霧橋は彩りも鮮やかで旅人の目を楽しませてくれるが、宇治にとってもっとも重要な橋はやはり「宇治橋」だろう。宇治橋は大化2年(646年)の架橋だという。幾多の困難を経験し、時には雨に流され、あるいは人に流され、その都度復活して1400年に及ぼうとする歴史を刻んできた。

この橋も夢の浮橋。

とにかく一つ一つの光景が絵になる。文の描写になってしまう。

<<平家物語と宇治>>

喜撰橋をわたり中の島に出ると、「宇治川先陣の碑」と刻み込んだ大岩が重々しく座っていた。

平家物語の中でもっとも格調高く、「血わき肉踊る」シーンであり、高校の古文の教科書にも採用されていた。

急流に馬を進めた結果は、梶原源太が先陣と思われたのだが、四郎高綱は『梶原殿、腹帯が緩んでいる!』の偽言の策を弄し、梶原がひるんだ隙を縫って先陣争いを制した。 |

宇治川で大勝した義経は義仲を追い詰め、その後、義仲は近江粟津原で討ち取られる。

この後、連戦に連勝を重ね、平家を追討するのに勲一等の働きをし、後白河の覚えも愛でたかった義経だが、ある人物の讒言によって、またそれを採用した兄・頼朝によって追い落とされる。

讒言をはいた人物の名は梶原平三景時。

そう、『するすみ』に乗った梶原源太景季の父である。老練な戦人であった。

(このあたりのいきさつは別途 → 「私見・頼朝と義経」に)

<梶原・・・>

結果として、九郎判官義経は歴史の中で「判官贔屓(ひいき)」ということばが生まれるほど後々まで慕われ、国民的英雄となるのだが、梶原の名は忌み嫌われることになる。

讒言を受容した頼朝まで悪印象を残すことになった。

わたしはかかる物語の展開は、騒乱や悪疫・飢饉など千変万化する時代を生きた後世の人間の想像により、多分にゆがみ伝えられているという立場をとりたいので、にわかに信じない。

ただその時の梶原に「これからまとまろうとする天下国家のため」という大義名分があったか否かが問題。個人の栄耀栄華や立身出世のため、あるいは私憤のためというのであれば、断じて斬すべき。

真実はすべて過去の闇の中・・・

<もう一つの死>

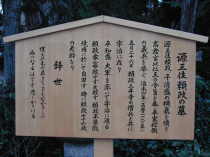

平等院内に「源三位頼政の墓」はひっそりと立っていた。

平等院内に「源三位頼政の墓」はひっそりと立っていた。平家滅亡を遡ること5年、治承4年(1180)5月、高倉宮・以仁王(もちひとおう)の令旨を奉じ、新宮十郎行家の旗振りに乗って平家打倒を掲げた源頼政は、宇治で決戦に及んだが衆寡敵せず、平等院で自刃した。

保元・平治の乱を潜り抜け、平家の世で唯一官位を得て源氏の誇りを守った男も終に倒れた。

我慢の人生であったが、いま少し我慢していれば、源氏の世が見られたのに・・・。享年76歳。

辞世の句

埋もれ木の 花咲くことも なかりしに

身のなる果 てぞ 悲しかりける

<<源氏物語と宇治>>

< 雅 >

< 雅 >朝霧橋を渡ると左に「宇治十帖モニュメント」が、遅い午後の日陰の中にたたずんでいた。

「源氏物語」は、おごれる者は久しからずの「平家物語」に比べたらずっと優雅な物語に思えるが、底流には栄枯盛衰の思想が見え隠れする。下表に両者を比較してみた。

前置き。平家物語は源平の確執を詳細に記述しているが、源氏物語はこれとまったく関係がない。

<源氏物語と平家物語>

| 源氏物語 | 平家物語 | |

| 作 者 | 紫式部 | 1.原作本:信濃前司行長 2.語り本:琵琶法師の明石殿覚一検校(足利尊氏の従兄弟)とかれから派生した諸本。源平盛衰記も諸本の一つ。 |

| 刊行年 | 寛弘8年(1011年) | 1.成立年不詳1240年前後。 2.応安四年(1371)年成立。 |

| 物 語 | 三部構成、全54巻。 第一部は主人公・光源氏の誕生から、恋の遍歴を中心とする青・壮年期の華やかな生活を描写。 第二部には、栄華のきわみに登りつめた源氏の身辺に、相次いで起こるさまざまな暗い事件を描く。 第三部は薫大将を主人公とし、宿命的に結ばれえない男女の不幸や悲劇的な生活が描かれる。 |

1118年、頃は源平が並び立ってしのぎを削る時代、平家の総領として誕生した平清盛は皇位を支配するまで上り詰めるが、この物語はその平家の栄枯盛衰の物語。 かれは関白太政大臣にまで上り、宿敵源氏を駆逐する。 しかしながら清盛の死後、平家は木曽義仲に京を追われ、義経に一の谷の奇襲に破れ屋島でも総崩れ、壇ノ浦でも大敗し、ついに滅亡する。 物語は源氏側に立って書いているが、底流は無常思想。 |

| 出だし | いずれの御時にか 女御更衣あまたさぶらいける中に・・・ | 祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 沙羅双樹の花の色 ・・・ |

<紫 式部>

源氏物語の作者・紫式部は醍醐天皇の中納言・藤原兼輔の孫に当る。

兼輔の長男が藤原雅正、雅正の三男が藤原為時でこの方が紫式部の父親。ちなみに彼女は次女。

家系的には藤原摂関家の傍流にあたり、現代流に言えば、日がな和歌を詠い蹴鞠に興じるという、苦労のない中流貴族の家系であったろう。ただ父親が文官であり、家系に文人が多くあったという背景が、偉大な女流作家の誕生を後押ししたに違いないと思う。もちろん表現力に優れた才女であった。

もう一つ、彼女は1005年、33歳の時、藤原道長の長女・中宮彰子(18歳)に出仕していた。彰子はのちの後一条天皇や後朱雀天皇を生むのだが、そうでなくとも時の氏の長者・藤原道長といえば、栄耀栄華を極めた大権力者である。

式部は贅を極めた最上流貴族社会の人間模様をつぶさに観察したはずである。恋の鞘当も、女同士の醜い争いも、すべて聡明な女性の頭脳にインプットされた。小説の骨格となる情報は十二分に収集できていたのである。

式部は夫・藤原宣孝が病死した長保3年(1001年)以後に、物語を書き始め、寛弘8年(1011年)に完成させた。

<<宇治十帖>>

宇治市「源氏物語ミュージアム」を見学した。

宇治市はふるさと創生事業を契機に、「源氏物語の町」作りに取り組み始めたという。この10年間の仕事である。したがってミュージアムの展示も完成の域には程遠いという印象を受けたが、テーマと素材がいいので今後の内容の充実におおいに期待できる。

宇治はもともと、藤原氏を中心とした平安貴族が都のごたごたを嫌い別荘を建て、あるいは隠遁の住まいとして暮らした場所。

王朝文学の傑作といわれ世界的にも注目されている「源氏物語」の最後の十巻「宇治十帖」はその宇治が舞台となっているが、これは主人公光源氏が舞台から消え去った後日譚の物語でもある。

王朝文学の傑作といわれ世界的にも注目されている「源氏物語」の最後の十巻「宇治十帖」はその宇治が舞台となっているが、これは主人公光源氏が舞台から消え去った後日譚の物語でもある。第45帖・橋姫(はしひめ)に始まり、椎本(しいがもと)、総角(あげまき)、早蕨(さわらび)、宿木(やどりぎ)、東屋(あづまや)、浮舟(うきふね)、蜻蛉(かげろう)、手習(てならい)と続き、第54帖の夢浮橋(ゆめのうきはし) で終わる。

宇治十帖のストーリーを追ってみたいと思うが・・・。

(詳細はリンク「宇治十帖」へ)

光源氏の息子の薫、孫の匂宮が主人公になって華やかな宮廷の色恋に身を焦がすというまことに楽しい文学であるが、女性からすれば男の道具としてもてあそばれ翻弄されるという悲しくもはかない悲恋の物語。

しかし源氏物語に悲しみの余韻が漂うのはなぜだろうか。

しかし源氏物語に悲しみの余韻が漂うのはなぜだろうか。わが娘は卒論のテーマを「源氏物語」としていたが、最後までじっくり読んでいないわたしは読み込みが足りない。足らない部分は想像力で補うしかないのだが・・・これは最終章で言及したい。

「さわらびの道」を歩き「宇治橋」をわたってホテルに戻った。

<<花やしき浮舟園>>

この日の宿「宇治・花やしき浮舟園」は、平等院鳳凰堂を通り過ごした宇治川の川べりに、漆喰壁も上品に静かに佇んでいた。明治27年に初代山本亀松氏が新京極より居を移し、花作りのかたわらに茶寮を営んだのが始まりという。明治のころから竹下夢二など多くの文人墨客に愛され、数多くのロマンや物語を遺し現代に伝えている。老舗旅館である。

部屋を担当した年増の仲居さんは松山出身で、しばらく帰っていないというから、さっそく撮ってきた大晦日の画像をパソコンで見せてあげた。懐かしそうに覗き込んでいたが、それよりも「スライドショー」の機能に「ずいぶん進んでいますネエ。」と驚きの顔を隠さなかった。

部屋を担当した年増の仲居さんは松山出身で、しばらく帰っていないというから、さっそく撮ってきた大晦日の画像をパソコンで見せてあげた。懐かしそうに覗き込んでいたが、それよりも「スライドショー」の機能に「ずいぶん進んでいますネエ。」と驚きの顔を隠さなかった。繁忙期のことゆえ、それ以上の会話は許されなかったのだが、道後温泉や松山城の姿を目を細めて見入る姿に彼女の人生を感じた。

<正月料理>

夕食は、正月らしい上品な花やしき料理を堪能。

ごまめ、ごぼう、金柑、レンコン酢、くわい、ししとう、黒豆、数の子、昆布巻き、マツタケ吸い物、茶碗蒸し、刺身、アマダイ粕漬け、牛スキなど。

正月休み最後の夜をゆっくり過ごした。

<<平等院>>

翌日は世界遺産「平等院鳳凰堂」を見学。

平等院は、下準備をしていても、短時間ではとても理解できない長い歴史に彩られていた。

わたしの拙い知識で、平等院情報を以下のようにまとめてみた。

| 成立ち | 平安時代後期、関白藤原道長が左大臣源重信の婦人から譲り受けた別業を、その子頼通が、永承7年(1052)これを仏寺に改め、平等院とした。 頼道の時代、永承7年は末法初年に当たるとされ、末法思想が貴族や僧侶らの心をとらえ、極楽往生を願う浄土信仰が社会の各層に広く流行していた。 国民の8割が浄土教を信仰したという。 |

| 阿弥陀堂 (鳳凰堂) |

翌・天喜元年(1053)頼通により落成。 堂内には、平安時代最高の仏師定朝によって製作された丈六の阿弥陀如来坐像(本尊)が安置され、華やかさを極めた。 約1000年前に建立された建造物や仏像が今に伝えられているのだが、円満な顔と自然な容姿は寄木造りという日本独自の仏像の完成形。 |

| 木造雲中供養菩薩像 51躯 | 定朝工房で天喜元年(1053)に製作。 阿弥陀如来坐像を囲んでならんでいる。 各像はいずれも頭光(輪光)を負い、飛雲上に乗ってさまざまの変化にとんだ姿勢をとっている。菩薩形の像は多くが坐像で、それらはいろいろな楽器を演奏したり、あるいは持物をとったり、合掌したり。 |

| 梵鐘(国宝) | 姿の平等院と呼ばれ、天下の三名鐘に数えられる。2mの巨梵鐘でありながら美しい曲線を描き整斉な形姿を示す。唐草や天人などの文様が全身にくまなく施されており、他に例がない。 「姿(形)の平等院」、「音(声)の三井寺」に「銘の神護寺」が天下の三名鐘。 |

| 全体の特徴 | 華やかな藤原摂関時代をしのぶことのできる遺構。 池の中島に建てられていることで、あたかも極楽の宝池に浮かぶ宮殿のように、その美しい姿を水面 に映していた。 「地上に出現した極楽浄土」 |

| 平等院の国宝 | ・平等院鳳凰堂(中堂・両翼廊・尾廊)四棟。 ・阿弥陀如来坐像。 ・木造雲中供養菩薩像51躯。 ・木造天蓋。 ・鳳凰一対。 ・梵鐘。 ・扉壁画8面 。 |

浄土信仰への帰依が厚い頼通は「地上の極楽浄土」「現世の祇園精舎」を出現させようとした。

いまでは色あせてしまったが、コンピューター・グラフィックで再現されたその有様は、天井も壁面も柱までも鮮やかに彩色され、想像を絶するばかりにまばゆく幻想的であった。しかも建築学的にも、細部まで計算し尽くされ、随所に高度な技術を駆使していたという。

時の権力者の贅を尽くした建物にも驚いたが、やはり死が恐かったのだろうか。

<<エピローグ ・・・旅の果てに>>

わたしは冒頭、この旅を「夢を実現するための浮橋探しの旅」と書いた。

わたしは冒頭、この旅を「夢を実現するための浮橋探しの旅」と書いた。「源氏物語」は宇治十帖最終章54帖「夢の浮橋」で大長編の幕を閉じる。

わたしのタイトルも、実はここから借りたものだが、借りついでに、紫式部の思想まで借りてしまい、この旅の結論に迫ってみようと思う。

「・・・薫と匂宮という二人の男の狭間に立ち進退きわまり宇治川に身を投げるヒロイン・浮舟。果たせず生き残ったが、自己との葛藤の末、彼女は仏門に入り世俗のすべてを捨てた。」

ここで物語は余韻を残して終結したが、果たしてこの結論は作者の現世に対するあきらめか逃避か、はたまた反逆だろうか?あるいは・・・・・。

時代背景も考慮に入れなければならないが、確かなことは、頭脳明晰で経験豊かな彼女が考える人生の結論を暗示しているに違いない。人生は無であり、空であると。行く手に大きなカオスが横たわっていると。

信じることも、考えることも、感じることも幼稚な現代の旅人には彼女の崇高な暗示は理解しがたい。もっともっと悩み苦しまないと、夢の浮橋は見つからないのかもしれないが、あるいはこんな飽食の時代に生きているからには、浮橋は永遠に夢で終わってしまうのかもしれない・・・・・。それでいいのだ。それが人生なのだと無理やり納得してこの旅を終えたい。

<完>

Copyright c2003-6 Skipio all rights reserved