2002年暮から2003年正月にかけての家族旅行

4・・・松山 道後

(12月31日)松山といえば正岡子規と俳句の町。その弟子の高浜虚子や河東碧梧桐たちが子規の近代俳句を現代まで継承し、いまや日本一の俳句の町、文化の町として名高い。

<<道後温泉>>

<歴史と伝統>

2002年大晦日、今年もあと一日で終わろうとしている。まさに光陰は矢の如し。

さて、松山に入るとまず道後を訪れた。

伝説と神話と歴史を誇る日本最古の温泉、道後。

白鷺(しらさぎ)伝説が残る名湯には、多くの偉人・文人墨客が来湯している。そのなかには、太古の時代この湯に浸かって病を治した少彦名命(すくなひこなのみこと)をはじめ、聖徳太子、幾多の天皇や皇族、近世では小林一茶、与謝野晶子ほか、伊藤博文や板垣退助といった大物政治家も名前を残している。

<住田の温泉>

後述するが、道後で忘れてならないのは夏目漱石のこと。明治27年道後温泉完成の翌年に松山中学(現・松山東高校)へ赴任してきたこの文豪も幾度となく道後に通ったようで、小説「坊っちゃん」の中に登場してくる住田の温泉とは、この本館のことである。

爾来110年が過ぎ、老若男女を集めた道後も、このところ往時の名声を失ってしまったかの印象をわたしは持っていた。

しかし今回あらためて街を歩き、小路の店を眺めて、少しずつ新しい街づくりの機運が高まりつつあるのを感じた。表層的かつ断片的ではあるが。

しかし今回あらためて街を歩き、小路の店を眺めて、少しずつ新しい街づくりの機運が高まりつつあるのを感じた。表層的かつ断片的ではあるが。町を構成するメンバー全体が顧客志向の意思統一をして、予算面の段取りをつけ・・・次から次へと出てくる問題を具体的に解決して・・・オーソドックスなマーケティングの実践。

<賑わいを演出する企画>

もともと文化的なにおいを色濃く持っている道後は、繁栄のコアを持たない他の都市に比べたら町の活性化はずっと容易に思う。顧客をひきつける方策はあまたあり、このところ脚光を浴びている湯布院や黒川温泉に学ぶことも一つの方法。

いまや単純に歴史的温泉があるからという発想だけでは目の肥えた現代の中年おば様たちや高度な情報で武装したキャリア女性には通用しない。

旅人にとってわくわくするほど魅力がある町に変貌して欲しい・・・道後の再生は近い。

<<小説 「坊ちゃん」>>

<漱石>

ここ道後で夏目漱石はたくさんの話題と商売ネタを残し、それが現代になお息づいている。漱石は明治28年(1895)4月、友人、菅虎雄の斡旋で松山中学(現在の松山東高校)に英語教師として赴任。同年12月に帰京するまで9ヶ月という短い期間ではあったが、顕著な足跡を残した。

ここ道後で夏目漱石はたくさんの話題と商売ネタを残し、それが現代になお息づいている。漱石は明治28年(1895)4月、友人、菅虎雄の斡旋で松山中学(現在の松山東高校)に英語教師として赴任。同年12月に帰京するまで9ヶ月という短い期間ではあったが、顕著な足跡を残した。(右は坊ちゃんとマドンナのからくり時計)

小説『坊っちゃん』はその時の体験をもとに書かれた漱石初期の代表作だが、漱石と松山の関係は教師赴任以前にさかのぼる。そのきっかけは明治22年(1889)、寄席趣味を通して正岡子規と知り合ったこと。その後は子規に自らが書いた紀行漢文詩『木屑録』の感想を求めたり、いっしょに京都や大阪を旅行したり、さらに松山の子規の生家を訪ねて、高浜虚子とも知り合う。

子規と漱石の短くも濃密な親交は、子規が35歳で早逝する明治35年(1902)まで続いたが、この親交なくして文豪・夏目漱石は誕生しなかったのでは、と言われている。

<赤タオルと団子>

漱石在住のころの道後温泉は木の香りも新しい建物だった。

漱石在住のころの道後温泉は木の香りも新しい建物だった。「道後温泉はよほど立派なる建物にて、八銭出すと三階に上り、茶を飲み、菓子を食い、湯に入れば石鹸で洗ってくれるような始末、随分結構に御座候」と手紙に書き送っている。

漱石は、病気静養のため松山に帰省していた子規と50日あまりを同居生活し、虚子なども伴ってしばしば道後に出かけている。道すがら交わした文学論は、英語教師・夏目金之助から文豪・夏目漱石へと変身する発端となる。

かれは往復に赤い手拭いを腰から下げていたことから、今も道後温泉の客席で貸出されているタオルは、赤の縞模様のタオルだ。坊っちゃんが愛用したとされる部屋は“坊っちゃんの間”という愛称で、漱石を偲んでつくられたという。

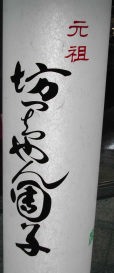

もう一つ逸話。「俺のはいった団子屋は遊廓の入口にあって、大変うまいという評判だから、温泉に行った帰りがけにちょっと食ってみた。翌日学校へ行って、一時間目の教場へはいると団子二皿七銭と書いてある。実際おれは二皿食って七銭払った。」

この文章から道後名物『坊ちゃん団子』が誕生した。

<<小説「坂の上の雲」>>

司馬遼太郎の傑作「坂の上の雲」はわたしの大好きな作品だ。その主役は秋山好古・真之の兄弟と思っているが、子規や漱石、虚子も登場して松山を大いに盛り上げてくれた。

ちょっと紹介。

<秋山兄弟と子規>

「坂の上の雲」は、日本が近代国家への道を歩み始めた「明治」という時代を背景に、この新しい時代を前向きにのびやかに生きた、松山出身の三人にスポットをあて、その生きざまを鮮烈に描いた作品である。

主人公の一人秋山好古は単身上京、陸軍士官学校へ入学し、その三期生のとき騎兵科を志願した。その後フランスに留学して騎兵戦術を研究し、日本騎兵の戦術的基礎を作り上げ「騎兵の父」と慕われた。

好古の弟で九歳年下の真之は、正岡子規とは幼なじみの大親友であった。

東京大学予備門を途中退学した真之は、兄・好古の奨めもあり海軍兵学校へと転身する。日露戦争中は東郷司令長官の作戦参謀となり、海戦にかかるほぼ全ての作戦は彼の頭脳から生まれ、その才能は「知謀湧如(ちぼうわくがごとし)」とうたわれた。

さらにロシア・バルティック艦隊を撃破した日本海会戦の直前に打電した電文「本日天気晴朗ナレド波高シ」の名文句からは、彼の冷静な観察力と底深い教養がうかがわれる。

幼時このくだりは近所の話し好きの老爺から散々聞かされたが、何回聞いても胸をときめかせたものだ。

<司馬遼太郎>

司馬遼太郎の作品はしばしばNHKの大河ドラマに取り上げられるが、かつて某プロデューサーと席を一緒にしたとき「司馬さんは『坂の上の雲』だけはOKしてくれないのですよ。それだけこの作品に対する強い思い入れがあるようです。」と語ってくれた。もちろん司馬先生ご存命のころであったが・・・。

<<松山城・築城400年>>

松山城は市の中心の小高い丘の上に立っていて周囲の眺望がすばらしい。近くの駐車場に車をいれ、ケーブルカーで上ってみた。

いずれも美しい姫路城、和歌山城とともに日本三大・平山城に数えられる松山城は、戦国の世、賤ヶ岳の合戦において七本槍の一人として武勲を立てた加藤嘉明に起源がある。家康に関が原の戦いでの戦功を認められ、6万石から20万石の城主になったことから、かれは松山城の築城に着手した。

今から約400年前の寛永4年(1627年)、25年の歳月をかけて完成した。正式には伊予松山城といい、今では重要文化財に指定されている。標高130〜140mの本壇・本丸、中腹の二の丸、麓の三の丸と、三段にわたる城構えは「平山城」という築城方式。

今から約400年前の寛永4年(1627年)、25年の歳月をかけて完成した。正式には伊予松山城といい、今では重要文化財に指定されている。標高130〜140mの本壇・本丸、中腹の二の丸、麓の三の丸と、三段にわたる城構えは「平山城」という築城方式。勝山の丘に建つが、城中と斜面に松を植えたことから「松山」と称されるようになった・・・。

余談。岡山県高梁市にも松山城が存在する。

臥牛山に築かれた山城で、現存する山城としては最も高いところにあり備中松山城と呼び分ける。こちらも中世の貴重な遺構として国の重要文化財に指定されている。

<大晦日のイベント>

太鼓門上の城山広場には「みんなの夢 未来へ届け」と思い思いに描かれた小学校児童の「未来へのメッセージ」が立ち並んでいる。道の傍にはカラフルなろうそくが何千本も配され、光を演出するためにいまや遅しと待ちかまえている。

暮れの午後の寒さの中「あめ湯」の無料サービスは体を温め、紅白の幕内の煎茶と坊ちゃん団子は空腹を満たしてくれた。

<雲より高い?天守閣>

城内には城主秘蔵のもろもろが展示されていて松山の歴史の一端をのぞき見ることができる。後に松山を治めた賢主・松平定昭の書、豊臣秀吉直筆の書状、戦国武将の鎧兜や刀剣類、諸国大名発行の藩札など歴史の余韻に浸ることができる。

松山城は車では上れない。それがいい。

歩いて上るか、ケーブルカーかリフトを利用する。

なかなかの名城であった。

松山や 秋より高き 天守閣 子規

子規の余韻を楽しみながら松山をあとにした。

<夢の浮橋・続く>

Copyright c2003-6 Skipio all rights reserved