2002年暮から2003年正月にかけての家族旅行

3・・・倉敷尾道 しまなみ海道

(12月30・31日)

<<倉敷美観>>

<やわらかく「くらしき」>観光都市「くらしき」のキーワードは白壁の屋敷と美術館(大原美術館)。昔から持つイメージは倉敷川の堀と柳。

くらしきの白い壁は、中橋を背景に撮った別の記念写真の中にも今と同じ姿で現れ、大原美術館の奥の手打ち蕎麦屋「あずみ」も、店構えは変わったが今と同じ場所にあった。

良いも悪いも大きく変貌した。

< 真・贋 >

唐突な話・・・。

本ものといっていいのか、物事には本ものとまがいものがあり、世の中に本ものはそんなにたくさんはない。

ほとんどは本ものを似せたまがいものであると思うのだが、この町の本ものは白壁の屋敷と大原美術館。そのまわりにたくさんのまがいものが集積している。

まがいものを非難するわけではなく、まがいものも大事だという話。人間はけっして本ものだけの中で暮らすことはできない。息が詰まってしまう。まがいものはその息抜きをしてくれる。気持ちをほっとさせてくれるのである。

まがいものを非難するわけではなく、まがいものも大事だという話。人間はけっして本ものだけの中で暮らすことはできない。息が詰まってしまう。まがいものはその息抜きをしてくれる。気持ちをほっとさせてくれるのである。岡山が誇る備前焼や老舗の漬物屋も本もの。大和心を表現する染物店は?どんな観光地にも必ずある民芸品店や、「はなこ」世代に人気の趣味雑貨の店は? いずれも最近の出店なのか店が新しい。新旧が交錯し軒を連ね、まことに多彩で、まがいものは楽しくすらある。けっしてまがいものを馬鹿にしてはいけない。まがいものも伝統を磨けば、やがては本ものになる。

<シック>

旅館「くらしき」は江戸時代から続いた砂糖問屋の蔵屋敷を旅館に改造したという。その裏庭にある喫茶室で「お抹茶」をいただく。ガス灯と石灯籠となまこ壁の庭、ぎしぎしと鳴る黒茶けた木の床、この雰囲気は大正ロマン・・・。

旅館「くらしき」は江戸時代から続いた砂糖問屋の蔵屋敷を旅館に改造したという。その裏庭にある喫茶室で「お抹茶」をいただく。ガス灯と石灯籠となまこ壁の庭、ぎしぎしと鳴る黒茶けた木の床、この雰囲気は大正ロマン・・・。 店内の薄暗い片隅にある古びたリビングボードの中には骨董的価値のある「ライカ」や「コンタックス」のカメラやレンズがぎっしりと詰まっていた。さりげなく見せている主人の感性にこの町の文化を感じた。

店内の薄暗い片隅にある古びたリビングボードの中には骨董的価値のある「ライカ」や「コンタックス」のカメラやレンズがぎっしりと詰まっていた。さりげなく見せている主人の感性にこの町の文化を感じた。昔、旦那衆と呼ばれ、この町の文化を育てた豪商の美意識は残っていた。

その老主人は奥の籐椅子に座って居眠りをしていた。もう喜寿に届こうかという年齢に見受けられたが、その寝姿にもハイカラな雰囲気を見て取れた。

<閑話休題> 旅館「くらしき」をTVの旅番組が放映していた。 現女将は90歳になるが、誕生以来この蔵の町を離れたことがない。 昭和30年代に前持ち主の砂糖問屋が左前になったとき見込まれて譲り受けた。 その条件が二つあった。 「生まれ育ったこの建物を取り壊さないで欲しい。」 「庭に生えているタンポポや草花も昔からのもの。粗末にしないで欲しい。」と。 以来50年の歳月が過ぎ去ったが、言いつけを守り通してここまで来た。これこそが真の伝統といえるものだろうか、今も「くらしき」の庭には黄色いタンポポが咲いている。 おまけ。このおばあちゃんの若いとき、たとえようのないほどの美人であった。 「旅館くらしき」へ |

<コンセプトワーク>

その街づくりに前述のキーワードやイメージを感じる。この町は生き生きとしている。意志を持って動いている。時代を経た古い文化を大事にし、新しい文化をも先取りしようとしている。清潔で静かで伝統の根付く町、そんな倉敷が好きだ。

その街づくりに前述のキーワードやイメージを感じる。この町は生き生きとしている。意志を持って動いている。時代を経た古い文化を大事にし、新しい文化をも先取りしようとしている。清潔で静かで伝統の根付く町、そんな倉敷が好きだ。ロダンの「カレーの市民」も文化的で平和な倉敷の町の一隅にたたずんでさぞかし満足していることでしょう。

<<尾道 朱色の名刹・千光寺>>

<文学・映画>

南側を尾道水道、北側は千光寺山、西国寺山、浄土寺山に囲まれた風光明媚でのどかな港町、それが尾道。山に囲まれているために坂道や石段が多く、足腰を鍛えるには最適な町なのだが、古くから文人墨客が滞在し多くの名作を残した。また映画制作の舞台としても多くの作品がここで撮影されている。

<まず文学について>

志賀直哉

大正元年、志賀直哉はアララギ派内部の確執や父との不仲のため、友人に勧められてしばらくこの町に移り住んだ。後の名作「暗夜行路」の作中に尾道の情景が印象的に描かれている。

「六時になると上の千光寺で刻の鐘をつく。ごーんとなると直ぐゴーンと反響が一つ、又一つ、又一つ、それが遠くから帰って来る。その頃から、昼間は向い島の山と山との間に一寸頭を見せている百貫島の燈台が光りだす。それはピカリと光ってまた消える。造船所の銅を熔かしたような火が水に映りだす.・・・」

それより後年になるが、同じアララギ派の歌人中村憲吉も千光寺中腹で結核の療養のため、46歳の短い生涯を閉じる直前の日々を過ごした。

林 芙美子

しかしなんといってもこの町を全国に知らしめたのは林芙美子。

小学生から高等女学校を卒業する1922年まで、尾道に居住した。ここでの生活は必ずしも幸せとはいえなかったようだが、出世作である昭和4年発刊「放浪記 」の「海が見えた。海が見える。五年振りに見る尾道の海はなつかしい・・・・」という一節は、郷愁をそそる町・尾道の魅力を切なくしみじみと伝えている。

ふるさとを持つ身ならだれでもこの感慨はよく理解できるのだが・・・。

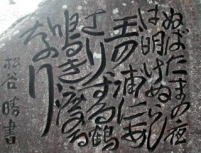

吉井勇は昭和11年中国地方歌行脚で立ち寄り、「千光寺の御堂へ昇る石段は わが旅より長かるしかな」と歌って

吉井勇は昭和11年中国地方歌行脚で立ち寄り、「千光寺の御堂へ昇る石段は わが旅より長かるしかな」と歌って いる。

いる。千光寺の山頂から下る坂道の途中は「文学の小道」と命名されている。尾道ゆかりの文士、文学者たちが綴る名作の散歩道となっている。

古くは松尾芭蕉、頼山陽、十返舎一九、緒方洪庵から始まり正岡子規、山口誓子、河東碧梧桐など俳句を近代に活性させた重鎮まで25の石碑が刻まれている。さすが尾道と感動せざるを得ない。

<次に映画の話>

まずは昭和28年、小津安二郎監督の「東京物語」。戦後映画を語るときつねに話題となる「東京物語」は尾道の風景から始まる・・・具体的には住吉神社の石灯籠のアップなのだが・・・。尾道に住む平山周吉70歳(笠 智衆)と、とみ67歳(東山千栄子)の老夫婦が、東京で暮らす子供たちの所へ旅をする話。戦死した次男昌二の未亡人・紀子(原節子)が貞節な日本女性を演じ当時の男性のあこがれとなった。

また最近では尾道出身の大林宣彦監督の尾道三部作「転校生」「時をかける少女」「さびしんぼう」、新・尾道三部作「ふたり」「あした」「あの、夏の日」などが撮影され、これらの作品は若者たちの絶大な支持を得て、以来、尾道は「映画のまち」とも呼ばれるようになった。

わたしが鑑賞した作品は「あの、夏の日」のみだが、ノスタルジックな作品であったため青春を回想し、しばし和んだことを記憶している。

その大林宣彦監督のことば。「わが古里尾道よ 文明の尻っぽたるより 文化の頭たれ」

うん?どこかで聞いたことばだなあ。

<寺の町・坂の町>

戦災にあわなかった尾道は、由緒ある寺社がそのままの姿で残っている。山の中腹や民家の間に挟まってたたずむこれらの寺は全部で25寺あり、さながら寺の町のようでもある。

戦災にあわなかった尾道は、由緒ある寺社がそのままの姿で残っている。山の中腹や民家の間に挟まってたたずむこれらの寺は全部で25寺あり、さながら寺の町のようでもある。坂の町でもある。千光寺までの上り坂は曲がりくねった幅の狭い道路で運転手泣かせ。すれ違いも容易ではない。

駐車場に車を置き、石畳の道をそぞろに歩き始める。両側に年季の入った「そめいよしの」が道を覆うようにかぶさる。桜の季節はさぞかし華やかと思わせる雰囲気である。春と秋の観光シーズンには、あふれる観光客で参道は埋め尽くされ歩行もままならぬという。それだけの価値がこの山にはある。

西側には千光寺山荘が山から突き出すように西日の影で威容を誇り、その先の尾道水道はただ逆光の中で光るのみ。

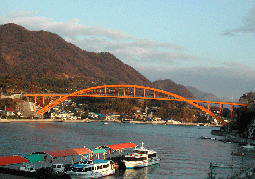

西側には千光寺山荘が山から突き出すように西日の影で威容を誇り、その先の尾道水道はただ逆光の中で光るのみ。対岸の向島には日立造船の巨大なドッグが周囲を圧するようにそびえ、間の水道を大小のフェリーや貨物船が行き交う。航跡を追って目を左に転ずると、尾道水道の出口付近に四国への夢の浮橋「新尾道大橋」のスマートな白いアーチが目に飛び込んできた。

島の向こうは、遥かかなたまで瀬戸内の山波が続く。千光寺山からは瀬戸の海と島は見えず、山の連なりのようにしか感ぜられないが、穏やかな「しまなみ海道」の旅はここから始まるのである。

<地蔵さん>

さてしばらく頂上に向かって歩いていくと「南無千手観世音菩薩」の赤・青の幟が風にはためいている。

実は、今回の訪問は千光寺の「お願い地蔵」へのお礼参りであった。

2年前のこと、娘夫婦は岡山訪問の折、足を伸ばして文学の町・尾道を訪ねた。その際子供が授かるよう地蔵さんに祈願した。念願が叶い、今年6月に元気な孫が誕生した。

お地蔵さんは朱色のご本尊の奥に大小2体で鎮座している。感謝を込めてお礼のご挨拶。なにもわからない生後半年の孫にも、真似事で頭を下げさせた。

「これからもよろしく」と新しい祈願をして山を下りた。

さあいよいよ夢の浮橋を渡って瀬戸内海「しまなみ海道」の旅が始まる。

向島・因島を経由して生口島(いくちじま)へ。

<<しまなみ・芸術と食の島>>

生口島・瀬戸田町はみかんの島、レモンの島、柑橘の島。柑橘のことをシトラスという。島をドライブしていると山の中腹に「シトラスパーク」という見晴台があり、そこからは島の南側を俯瞰し、同時に瀬戸に浮かぶしまなみの島々を眺めることができる。いたるところにみかんの木が生い茂る。気候温暖の風土がシトラスの言葉を生んだ。

もう一つの島の特徴は「せとだビエンナーレ」。耳慣れない言葉だが、この島・瀬戸田町が実践している地域活性化のための運動で、島全体を美術館にしてしまおうというふるさと創生運動のこと。自然に恵まれた生口島を美術館に見立て、親しみのある野外彫刻を町のあちこちに配置し観光客に感じてもらおうというもの。屈指の音響を誇るベル・カントホールの前にはサキソフォーンをかたどった作品、サンセットビーチには「砂浜で日光浴」の作品、海中の岩上には「波の翼」という作品というように設置場所も作者自身が選び、風景に溶け込むような演出が施されている。現在17点の作品が島のあちこちに展示されている。

<平山郁夫ミュージアム>

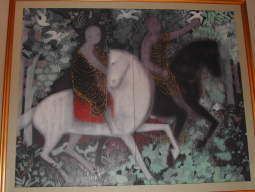

芸術という意味で忘れてならないのはこの町で生まれ育った日本画の大家・平山郁夫とその作品を展示したミュージアムのこと。夕暮れ時、閉館時間を確認してあわただしくその美術館に入場した。 ちょうど「シルクロード光と影のロマン」を開催中。

ちょうど「シルクロード光と影のロマン」を開催中。平山画伯に関して、日本画の大家とその作品のイメージ以外に詳細な情報を持っていなかったわたしは、ここで大きなショックを受けた。自身の言葉で語られていたのだが、広島修道中学3年の昭和20年8月6日勤労動員中に被爆した。その日とその後の数日の悲惨さは体験した人でないとけっして理解できないだろう。その場で旧友たちが被災し、焼け爛れた身体でもがき死に、あるいは後遺症で次々と世を去っていった。修羅の現場を目撃した画伯はまさに九死に一生を得た。軽薄な表現かもしれないが、この体験が画伯のその後の行動や思想に大きな影響を与え、血となり肉となり、画家・平山郁夫を支え、今日の大成を築いたに違いない。

<仏教伝来>

戦後、東京美術学校彫金科主任教授の大伯父・清水南山の勧めで同校日本画科に入学、卒業後は前田青邸の下で創作活動に励む。しかし原爆の後遺症にもがき苦しみ、すさまじい葛藤の中で「仏教伝来」を発表、高い評価を受けると不思議なことに健康も回復、かれは次々と大作を制作することになる。 死を覚悟した平山画伯が一点でも救いと平和のための作品を描きたいと思い、制作したのが「仏教伝来」で、これは唐の都・長安から17年の歳月をかけ苦労の末インドの経典を持ち帰った玄奘三蔵の喜びを描いた作品。 |

不思議なことは、それまで健康面で苦労してきた画伯がこの作品を境に健やかな体を取り戻したということで、平和への願い・仏教への帰依がそのことを可能にしたと思わざるを得ない。まさに人生の転機であった。

この作品を端緒に画伯の仏教の源流を求める旅が始まった。必然的に著作の方向は東西文化の交流へと広がり、シルクロードに帰結した。なんと百回を超える取材旅行を敢行、この島で鑑賞した「シルクロード光と影のロマン」は画伯作品の集大成ともいえる作品展であった。

・感 想

・・・画伯の経歴は井上靖の作家活動と通じるものがある。かれも「天平の甍」「楼蘭」「敦煌」や「蒼き狼」など西域小説というジャンルの作品を多く残している。二人が日本の「シルクロード」ブームを演出した大恩人だといって過言ではないだろう。

展示作品は11人の僧侶が太陽を浴びて帰る「求法高僧東帰図」、らくだで岩石が転がる峰を越える「絲周の路 パミール高原を行く」、「アンコールワットの月」「アラビアの翁」など。

平山画伯は現在も東京芸大の学長に復職して活躍中である。

<耕三寺>

実はこの美術館の近くに珍しい寺がある。その名を耕三寺という。 潮聲山耕三寺は、耕三寺耕三和上が御母堂逝去にともない増籍に入り、その菩提追悼のために建立した浄土真宗本願寺派の寺院。

潮聲山耕三寺は、耕三寺耕三和上が御母堂逝去にともない増籍に入り、その菩提追悼のために建立した浄土真宗本願寺派の寺院。 昭和11年から30年余りの歳月をかけてつくられた塔堂の数々は、飛鳥、奈良、平安、鎌倉、江戸など各時代の代表的仏教建築の様式や手法をとり入れて復元されている。

10年がかりで再現した日光陽明門などもあり、西日光とも呼ばれている。

お寺の博物館といったところでどんなものかみたかったのだが、時間なくカット。娘や息子たちは先年訪れたから「もういい」と・・・。

さてネットで探して宿泊した観光旅館は、コストパフォーマンスの点で少なからず満足できなかった。

「活魚がうまい」の看板に偽りありで、これは大人7人の一致した意見。島の活性化の先端にいてイメージ作りの主役たる観光業が、町の方向性を理解していないと感じたのは残念。翌日の宿の料理と比較してこれは歴然で、選択したわたしのミス。

<<大三島の宿「茶梅」>>

翌日。この日は2002年の大晦日。

翌日。この日は2002年の大晦日。松山からの帰りは小雨まじりの夕刻になってしまい、旅館に着いたのは薄暗い時間であった。大三島の旅館「茶梅」は大山祇神社の参道にある。

丁寧な仲居さんが荷物を運んでくれ、疲れた体を清潔な部屋に落ちつかせたのだが、宿に入る前に聞いた言葉がわたしたちを元気にさせた。近くの商店の親父さんだったのだが、「いいねえ。茶梅さんの料理はおいしいですから今晩は楽しみですよ」と。

おおいに期待した。

<タラソテラピ・マーレグラッシア>

その前に風呂なのだが、闊達で気兼ねのない仲居さんが「この町に温泉ができました。無料券を差し上げますのでどうぞ!」と勧められるままに出かけてみた。その温泉「マーレ・グラッシア(海の恵み)」は海岸のすぐ近くにあって、見た目は現在全国的に広まりつつある大規模で清潔な銭湯っぽい温泉なのだが、実はしまなみ街道で初めてタラソテラピ(海洋療法)を導入した。癒しと安らぎの施設だけに、大晦日ということもあり、帰省した若者も仲間と連れ立ってきて大盛況。海水風呂には新陳代謝の促進、老廃物の排出や自律神経の調整効果があるという。隣に浸かっていた年配の爺さんに声をかけてみた。

「開湯してまだ2年だが、予想を大きく上回る入浴客があちこちからやってくる。もっと『ああせい、こうせい』と町長をつついているところだ」と意気軒昂であった。田舎の人が元気なのはいい。

「開湯してまだ2年だが、予想を大きく上回る入浴客があちこちからやってくる。もっと『ああせい、こうせい』と町長をつついているところだ」と意気軒昂であった。田舎の人が元気なのはいい。受付の若い女性も初々しくてよかったし、ふるさと創生事業は新鮮な雇用も生み出し、万々歳といったところか。

さていよいよ夕食。

茶梅の夕食は予想を裏切らない素晴しいものであった。豪快で新鮮な海の幸を腹いっぱい食することができ、期待以上の満足を得た。しかもここの料理は、食事の進行具合を見計らって、暖かいものは暖かい状態で食膳にならべてくれる。仲居さんの適切なコメントをもらいながら大晦日の団欒は盛り上がった。あまりにおいしかったので言葉に表せない。したがって詳細は省略。

すべてに満足。

<2003年元旦 瀬戸の海>

初日出は島の反対側からしか見られないのが残念だったが、静かな瀬戸内の海と向かいあった。東雲の朝焼けの海に貨物船が一隻停泊している。海と空と島影が乳白色に同化し、その中に黒い船体が平らかにたたずんでいる。

平和な海だ。今年も家族が平和で大過なく過ごせますようにと祈って、しまなみを後にした。

<夢の浮橋・続く>

<しまなみの宿・候補>

最初は来島海峡を挟む大島の民宿「名駒」に狙いをつけたのだが、ここは満室であきらめざるを得ず、次回はぜひとも泊まってみたいものだ。

Copyright c2003-6 Skipio all rights reserved