加賀の前田の殿様は侯爵という爵位をいただいて明治維新という内乱を乗り切りました。

ずいぶん立派な建物ですね。それどころか数十倍の面積のお屋敷ですから手入れだけでもたいへんな手間がかかったでしょうね!

加賀の前田の殿様は侯爵という爵位をいただいて明治維新という内乱を乗り切りました。

ずいぶん立派な建物ですね。それどころか数十倍の面積のお屋敷ですから手入れだけでもたいへんな手間がかかったでしょうね!

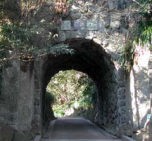

お屋敷の中に

こんな随道が!

うーん!ナチュラル

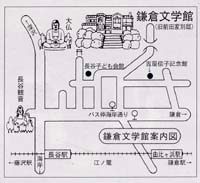

長谷寺を下るとバス通りに出る。鎌倉駅方面に少し歩いたバス停の先を左に入った。

2~3分歩くと「文学館」の案内を見つけた。左右を鬱蒼とした樹木が覆う石畳の曲がり道を登ると、石門と頑丈そうな鉄の門扉に行き当たる。ここが文学館の入口で入場料300円を支払ってさらに奥に進む。それだけでも、(これはすごい敷地だ。財産だ。鎌倉って豊かなのだ!)と感ぜざるを得ない。そしてトンネルをくぐった高台の森の中に、文学館は落ち着きのある瀟洒な姿を現した。

|

●ところ:鎌倉氏長谷1-5-3 ●TEL:0467-23-3911 ●交通:江ノ電由比ガ浜駅から徒歩7分 ●入場料:300円 月曜休館 |

同じ時間に前後して、バイクを駆って入場した地元の方らしい老爺が、キョロキョロしているわたしを見て、文学館の入口で親切にも教えてくれた。

「ここは(加賀の)前田侯の別邸だったんですよ!」

威厳のあるどっしりした建物だが、外観は壁が明るい色調で塗られているため、最近建てたのではないかというほどモダンに見えた。内部の重々しさは江戸東京建物園に残る三井邸に似ていると感じたが、この館も木造建築の宿命からか明治43年にいったん焼失し、再建ののち昭和11年に全面改築されている。

そして昭和58年、第17代当主・前田利建氏(やはり利の字がついている)により鎌倉市に寄贈された。

旧貴族の資産がこういうかたちで削り取られていく現実は、三代で家屋敷がなくなるという現代の日本の税制ではしかたないのかと思うのだが、もしこの建物に人格を与えるなら「これで自分も世のために生かされる!」と喜んでいるのではないだろうか。(庶民感覚?)

旧・正田邸のように、血も涙もなく取り壊されるよりはずっとましだと。

さて鎌倉文学のこと。

鎌倉は東京の田端や駒込、長野県の軽井沢と並び、定住して創作に専念する文士が多い。それはなぜだろう?

鎌倉という都市は室町幕府解体後衰微の時期が長かったが、明治以降、中世の古都の面影を残す寺社や街の落ち着きが文人の心を捉えたようだ。明治20年横須賀線が開通すると東京からの便がよくなり、鎌倉は東京人の注目を集めるようになる。湘南海岸という温暖で風光明媚な地形的環境も移住への決断を後押ししたようだ。漱石は鎌倉五山といわれる臨済宗の禅寺に参禅のため、萩原朔太郎は海の空気を求めて療養に訪れている。

大正・昭和を迎えるとその数はさらに増し、作家・芸術家を名乗る名士が300人を越した。

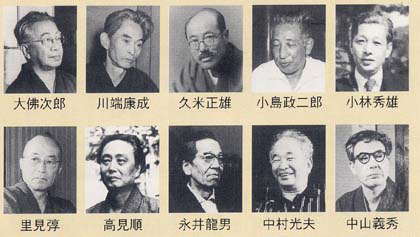

主な作家を列挙してみるが(括弧内は居住時期)、大佛次郎(大正10~昭和48)、川端康成(昭和10~47)、久米正雄(大正14~昭和27)、小林秀雄(昭和6~56)、里見弴(大正13~昭和58)永井龍男(昭和9~平成2)、中山義秀(昭和18~44)らはこの地に住み着いて晩年を全うしている。

その時代が全盛期といっても過言ではないが、かれらは鎌倉ペンクラブの結成、本のなくなった戦中戦後の貸本屋「鎌倉文庫」の運営、鎌倉アカデミアへの参加など積極的に市民生活の中にはいっていった。少しずつ住民の間に文学が浸透していった。

長谷にある大佛次郎邸に毎年かれらが集まって新年会を楽しんでいる光景が掲示されていた。いかめしくも個性溢れる面貌が集う酒宴は、夫々が気炎を上げてたいへんなものだったと予測できる。常にその中心に穏やかな風貌の大佛次郎がいた。

もう一つ鎌倉文学とゆかりある人物として欠かせないのが、映画監督・小津安二郎だ。小津は多くの作品を鎌倉とは目と鼻の先の大船撮影所で撮影した。『晩春』『麦秋』『東京物語』など数多くの名作は日本映画の黄金時代を支えるとともに、世界的な評価を得た。昭和27年から亡くなるまでの10年余、北鎌倉の浄智寺のそばに住み、前述の里見弴(とん)や川端康成ら、鎌倉文士とも交流をもちながら映画制作に取り組んだ。お互いに強い影響力を与えあったと考えるのが自然だ。

館内では企画展として、ゆかりの文士の墨書を展示していた。

原稿に向かったときのペン字と筆を持って書く「書」とはおのずと違う。戦前の文士は少なからず書道を正課として学んでいるから、それぞれに特徴がありながら上手い。

武者小路実篤は掛け軸などに画をずいぶん描いており、その絵を玄人の梅原龍三郎さんあたりもべた褒めをしているが、書はたいしたことないとわたしは思う。

北原白秋や海音寺潮五郎、堀口大学、有島武郎の弟・有島生馬あたりも上手い。芥川のペン字のノートがさりげなく置かれていたが、風貌通りの細かく神経質そうな文字であった。ところが筆を持つと少し様子が違ってのびのびと端正な字を書いている。そのように見えた。

三島由紀夫は升目に適切な大きさで几帳面な文字を書き込み、さすがと思わせた。

一息ついて窓から外を眺めると庭園の向うに冬の海が夕陽に輝いていた。そろそろお暇をする時間だ。庭に出て偉容を誇るその建物をもう一度仰ぎ見た。門のところで正装した門番さんが敬礼をして見送ってくれた。

<了>

Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved

建物の

前庭には

芝が植え

込まれ

ベンチが

置かれて

いた

1月の花

水仙が

黄色い花をつけて

風にゆれていた