はんなり京都

食と文化と・・・(3)

2013年3月

(14)東山花灯路と京料理

ライトアップされた八坂神社

ここから高台寺を経て清水寺までの東山界隈は

花灯路と称して行灯が幽玄を演出していた

産寧坂あたりの賑わい

夜、東山では、『東山花灯路』と称して露地行灯をならべていた。

「京都という町はなにをやっても絵になる。ちょっと工夫をすれば町に味が出て客が集まる。それがブランドの意味であり強みでしょう」 テレビの旅番組が京都を企画すれば視聴率を稼げるし、雑誌も“京都”を掲げたら売れる。かように重宝な京都だが、やりすぎは禁物、顧客はマンネリ化を嫌う!

白川の川越しにのぞいてみると

すでにお座敷は始まっている

われらもブラッと歩くことにした。

石塀小路あたりのそぞろ歩きは、幽玄な雰囲気が漂う。若い二人のアバンチュールがうらやましい!

石塀小路のビストロ

雰囲気がある

高台寺近くで運よく、“狐の嫁入り”の行列に出会った。

以前、六波羅蜜寺を訪ねたときに書いたが、このあたりは平安の昔の葬送場で無縁仏が多く、毎夜のように迷える魂が現れたという。当然、人だま(人魂)は飛ぶ。

以前、六波羅蜜寺を訪ねたときに書いたが、このあたりは平安の昔の葬送場で無縁仏が多く、毎夜のように迷える魂が現れたという。当然、人だま(人魂)は飛ぶ。

現代的に解説をすれば、死者の骨が分解されて、そのリンの化合物が光って見えるのを、昔の人は“狐火”と称した。ときには二つ三つ、多いときには百も二百も行列をなして現れる。

“狐の嫁入り”は死者の霊魂を鎮めるためのものだろうか。

高台寺では毎年“狐の嫁さん”役を募集している! 深いところまで勉強したら、ブルッと震えて応募をためらうと思うのだが、現代女性はドライで「そんなこと関係ありません!」なのでしょう。

***

祇園は、若者で溢れる高台寺界隈と違って静まり帰っている。

この日の夕食はちょっと無理をした。普段から予約が難しいという人気店に運よく予約が取れた。

その割烹『阪川』は祇園の路地の奥にひっそりと佇んでいた。

はたしてこの料理は、貧なるわが口に合うのだろうか。

料理の味を正確に感知できるセンサー、微味を味わい分ける舌がないと何を食べても同じということ、正直言って自信はない。また好みがあり、体調の良し悪しもある。とくに京都料理は出汁をしっかりとって薄く味付けする。全体的に上品だ。

粗野なるわがセンサーはこれに対応できるだろうか!

京都に限らずいまはこういった「カウンター割烹」、「板前割烹」が全盛だ。とくに祇園では、景気が悪いといっても確実に万札がひらひらと飛んでいく。そんな料理屋が軒を接して、それぞれが生き残っているという事実に驚かざるをえない。

ありがたいのは、貴賎を問わず門戸を広げてくれて、気楽にのぞける店が増えてきたということ。肩の力を抜いて、おふくろの味をいただくという心積もりで、イッパイやらせてもらう。素材もよし、包丁一本の修行を積んだ料理人が目の前で腕を振るってくれる。気持ちが入っているから味にも納得がいく。

(15)祇園“阪川”の料理

今宵の客は、我々二人のほかは左に若者三名のグループ、右隣りには熟年の大人お三方、いずれも女性が一人混じっている。男二人は無粋で味気ない。

カウンターの中にはご主人のほかにお弟子さんたちが三名、奥方が女将で、もうおひと方、仲居さんがいらっしゃる。

「お座敷でもよろしいですよ」 と誘われはしたが、調理の臨場感のあるカウンターがベスト。息遣いが聞こえるほどすぐ目の前で、ご主人の坂川氏(本名)は忙しく立ち働いていらっしゃる。

「日本で一番忙しいご主人!」 と具留満氏が誉め言葉を発した。

「いやあ、今年は昨年と比べて2割減収なのです」 仕事の手を休めないで、言葉だけが返ってきた。

***

火種の上で小魚を焼きはじめた。この時期の川さかな、前日にもいただいた“モロコ”だ。となりにネギがならんでいる。

「このネギは九条ネギですか?」 とわたし。

「いえ、鷹ヶ峰葱といいます」 と亭主の返事。

鷹ヶ峰葱とは・・・・・京都全域に九条葱の栽培が広がったが、そのうち、金閣寺の北部・鷹ヶ峰で改良された太葱を鷹ヶ峰葱という。前述の本阿弥光悦の“光悦村”のあったところ。種が出回っていないため栽培が限られており、たいへん貴重な京野菜のようだ。

ネギは水分を飛ばしすぎたら元も子もない、“もろこ”もしかり、焼ごろが難しい。

亭主は弟子たちにてきぱきと指示をしながらも、火から目を離さない。

大きなモロコは少し小骨が気になったが、やはり苦味がよい。

***

口子(くちこ)の半生(はんなま)を炙ってくれた。これは海鼠(なまこ)の卵巣を干したもので、生産に手間がかかるためいまやたいへん貴重な食材だ。能登半島に行かないと口に入らないと思っていたのに、目の前に出てきた。

細く裂いて口に入れる。なんともいえない複雑な味がひろがって、酒が美味しい。まさしく珍味。

3月半ばの筍はまだ旬には少し早いようだが、京都といえば筍料理。これを食さない手はない。サクサクと歯に当たる食感が心地よい。

河豚の白子をあぶってくれた。トロッとした粘着感のある複雑な味。

年に数回しか口に入らないゆえ、大事に味わった。

お隣のリッチな方は肉厚の“アオあわび(鮑)”を焼いてもらっている。

あわびが火の上で身をよじっているのが可哀想。

あわびは大きいほど値がいいというからさぞかし高額だろう、(ひょっとしたらこれだけでウン万円?)と勘繰りがはたらく。

スッポンの吸い物、スープは薄味で身も淡白、そのなかから釣り針が出てきた。

これは椿事で少々驚いたが、天然モノを供されていることと納得し、ご主人の陳謝を避けた。

最初はお造り

ジュンサイ

炭火が美味なる料理の小道具

フグの白子

スッポンの吸い物

食事の〆は定番の“ジャコ飯”

割烹“阪川”は常連さんでもなかなか予約が取れない。そのことで、面白いことに気づいた。

電話が鳴ると、どんなに忙しくてもご主人が必ず受話器を取る。受話器はご主人のすぐ後ろにあって、女将にも取らせない。予約の帳面もその隣に置いてある。この電話がしばしばけたたましく鳴る。手元が忙しくても、すぐに取って丁寧に対応する。

予約忘れやダブルブッキングなど、顧客に失礼があってはいけないという強い気持ちの現れであり、これは商売人の基本だ。

美味しい料理を調理するだけでなく、このかたは商売のあり方も熟知していらっしゃる。

さらにいえば、礼儀というべきか、板前さんとしての謙虚さが心地よい。その態度はつくったものではなく、心の奥底から発したものだ。したがって自然であり嫌味がない。

近ごろマスコミに登場する強面の料理人たちとは明らかに違う。

***

さてご馳走をいただいてそろそろ辞去しなければ・・・。

お勘定を済ませて外に出ると、ご主人と女将さんがお見送りに出てきてくれた。

「ご馳走様でした」

「また、おこしやす」

わたしたちが小路を曲がるまで、頭を下げ、手を振って見送ってくれた・・・。

(16)京料理のあと、『こじま屋』にて

祇園の老舗料亭 “鳥居本”

手前の暖簾が入口

1200年を超える長い年月を永らえてきた京料理とはそもそも何ぞや?

と、大上段に振りかぶってみた。

誰もが指摘するのは、天子様の住まいし都であったこと。天皇も藤原摂関家も、他の二流三流の貴族たちも、毒のない美味しいものを望んだ。「“わちき”は貴族なるぞ!」 と言ったかどうか、弱い庶民は頑張って美味なるモノを考案して“わちき”さんに供した。

おそらく世界史のなかでも非常に稀な、貴族たちの長きにわたる支配と搾取の歴史、そこに京料理の本質が隠されているにちがいない。

とはいうものの、都の民は毎日そこにあるものしか口に入らない。

それを工夫して、戦乱の中でも糊口をしのいだ。

***

京都は山々に囲まれ山の幸には恵まれているが、海は遠い。

そこでサバを酢でしめて若狭から運んだり、北国のニシンの干物を調理して食べたりと、工夫を凝らした。

もともと贅沢なご馳走はなかった。それなのに今日もてはやされるのは、やはり先人たちの創意と工夫があったのでしょう。

盛りつける器を選び、花を活け、床の間の掛け軸に謎を込めるなど部屋のしつらえを吟味して、うがった見方をすれば上手に誤魔化して、食事をプロデュースしてきた。

そこには静寂や安穏があり、喧騒や焦燥の日々をおくる東京人は当然のようにあこがれた。そしていま、京料理へのあこがれに料理人たちは誇りを持って答えてくれる・・・。

***

“阪川”で美味しいものをいただいたあと、「もうすこしなにか・・・」ということで、すぐ近くのお座敷バー“こじま屋”さんにおじゃました。

先客がお二人、気持ちよさそうに飲んでいる。

座敷に上がると笑顔で話しかけてきたので、連れの知り合いかと確認したら、「いや、はじめてのかた」という返事。いずれもふくよかな60歳代ですぐになじんだ。

そこで得意の身上調査。おひとりは、山陰は鳥取県大山(だいせん)の出身という。

「じゃあ志賀直哉の“暗夜行路”ですね」 とわたし。

もうおひとかたは、岡山県は中国山脈の美作(みまさか)から学生時代に京都に出てきたという。美作と大山 といえば中国山脈のこちらとあちら、そのお二人が学生時代に京都で出会って、それ以来のながーいお付合いという。

「“やしきたかじん”は同級生だよ」と発したから、あの大学ということだろう。

こじま屋のまま

田畑順子さん

地味な和服がよくお似合いの“こじま屋”のママはもと芸妓さん。

なにを隠そう、祇園を代表する料亭“鳥居本”亭主の妹さんで、タレントの田畑智子は姪にあたる。母上も祇園の芸妓で、その写真が壁に飾ってあった。

その母上の若かりし芸妓時代

(家族で時代の波を潜り抜けてきた、祇園の歴史はこうして伝えられてゆく・・・)

客の一人が「福井から学生時代の女友達が訪ねて来て何十年ぶりかで再会する」という。

「北陸の女性で何十年ぶり」 といえば思い出すのは高橋治の『風の盆』。

ざっとストーリーを紹介したあと下手なマイクを握った。この店はカラオケができてママはプロなみの歌い手。私が歌ったのは当然石川さゆりの『風の盆恋歌』、哀愁と叙情の熟年の恋を歌った名曲だ。

気がついたら友は別の店に移動、時計を見たらもう1時、ひさしぶりに度を過ごしてしまった・・・。

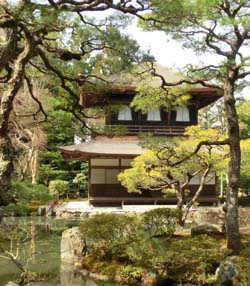

(17) 慈照寺銀閣

朝、バスに乗って世界遺産“慈照寺銀閣”にやってきた。

連夜の美食で少々興奮している肉体に、少しの癒しを与えなければいけないという想いがあった。銀閣の落ち着いた佇まいは、ズーンと頭から食道を洗浄して胃に落ちていくような効果を与えてくれる、そんな気がした・・・。

総門をくぐって、大刈り込みの、生垣の高いプロムナードを曲がると中門がひかえる。

左手に僧侶たちが生活する庫裏、それとならんで本堂、国宝の東求堂(とうぐどう)が見える。

銀閣寺の東求堂は室町幕府の八代足利義政の持仏堂だ。

「東求」は「東を求める」ではなく、「東方の人、西方に極楽浄土を求む」から引いたものである。

そして右手に、枯れた雰囲気のこれも国宝の観音殿があらわれた。これこそが銀閣!

枯れています

銀閣といえば見てくれも含めて、その先輩の金閣とくらべて語られる・・・これは宿命。

あちら金閣は室町の三代将軍義満が建てたというのが通説だが、正確にはまちがいだ。

義満の建てた山荘の北山殿が、かれの没後に禅寺の鹿苑寺となり、その舎利殿(釈迦の骨を納めた建物)を金閣と称した。

義満の孫である義政は爺さんを意識して東山殿を建てた。

そして義政の没後、東山殿の跡地に慈照寺が建てられ、東山殿の観音殿が銀閣と呼ばれる。それがそのまま通称の銀閣となって現代に至っている。この辺りが真相のあらましである。

***

じゃあ銀閣には銀箔が張られていたのかという単純な疑問。

じゃあ銀閣には銀箔が張られていたのかという単純な疑問。

答えは「張られていません。」 義満の成金的金箔意識と違い、義政は常識的で高潔な文化人であった。

あふれんばかりの古典の教養、くわえて禅味の境地、強い阿弥陀信仰。時代が違っていたのでしょう。爺さんの派手な行為を苦々しく思い、また対抗する意識があったはず。かような背景があって、己の美意識を忠実に表現したのが東山殿ということである。

一応の天下人である義政は、ここを「自身の文化の発信基地」としたのでしょう。かれの価値観は後世に『東山文化』として伝わる。

能、茶道、華道、庭園、連歌などがこの時代に産声をあげ、現代にまで継承されていく、そしてその底流にあるのは侘び・寂び、あるいは幽玄の思想。

海外に行って日本をアピールしたい若者は義政思想をしっかり勉強して、深遠なる日本文化をきちんと紹介して欲しいと願う。

「義政さん、お世話になっています。あなたがもしなかりせば、今の日本の文化も陳腐なものになっていたのかもしれない!」 などと申し上げたくなる。

回遊式の庭園をゆっくりと歩く。和服のアラフォー女性に交じって中学生の少年少女たちが集団デート。老いも若きも、ぞろぞろと春の日差しを浴びて秀逸な庭園の散策を楽しんでいた・・・。

銀閣には着物が似合う

(18) 法然院と鹿ケ谷

石畳の向こうに法然院の山門が見えた

銀閣寺の近くを疎水が流れ、疎水に沿った遊歩道を京都人は、『哲学の道』などと洒落た名をつけた。その東の山を眺めると五山の送り火で有名な“大文字”があり、その南一帯を鹿ヶ谷(ししがたに)という。

昨年の大河ドラマをじっくりご覧になったかたは記憶に残っているだろう。

1177年(治承元年)清盛に抵抗する、後白河はじめとする高貴の面々が平家転覆の密議を凝らしたのがこの鹿ヶ谷の“俊寛”の別邸であり、平安時代末期のエポックメイクになった。

この事件によって後白河院と平家との関係は険悪の度を増し、恐怖政治が強まっていく。

しかしその8年後に平家は壇ノ浦で滅亡している。どんな政権もその末期にはこういうことが起こるという実例を見る思いだが、では貴族が復権したのかといえばとんでもないことで、今度は源氏に頭を押さえつけられる。歴史の流れには必然があると理解せざるを得ない。“建武の新政”の後醍醐もそうであったし、この哲理というべきは現代の世界においても厳然といきている!

***

銀閣の人だかりから離れて、少し下ると法然院に出た。

山門は修理の手が入っていて風景としては半端でしかなかったが、森を背景にした境内は静寂にして枯淡の空気に包まれていた。

ここは独りでそっと来るところかもしれない。

この寺の開山は文字通り法然上人で、阿弥陀仏の本願を信じてもっぱら念仏を唱えれば悪人も極楽浄土に往生できるという教えを開いた。親鸞上人の師匠でもある。

法然院に欠かせぬ話題は二つある。

一つは文化人の墓が多いということ。経済学者の河上肇(はじめ)や東洋史の内藤湖南、画家の福田平八郎など、なかでも谷崎潤一郎夫妻の墓は有名だ。

谷崎は自らの小説『瘋癲老人日記』のなかで、近ごろの東京は好きではなく、できれば法然院か真如堂あたりに自らを埋めてもらいたい旨を自白している。

そしてもう一つは“椿の参道”である。 さらに・・・

苔むした石の手水鉢に椿一輪

みごとな演出!

古さびた石灯籠

<川田家の墓は左京区鹿ヶ谷の法然院にあった。昭和23年11月30日の夕方、川田順は紋付羽織という姿でその墓の前に来た。>

川田順・・・佐々木信綱門下の歌人として知られ、若年にして住友の常務理事に就任、住友総師の座が確定しているなか、自らの器にあらずとして身を引いた。

なぜ・・・? 2.26事件・・・

その後10年が経って敗戦、財閥解体。

かれはある女性との恋愛に苦しんでいた。相手は京都大学経済学部教授の妻、歌人の鈴鹿俊子、そして自殺未遂を起こす。

<>内の文章は、辻井喬著『虹の岬』の冒頭である。かれはこのあと自殺を試みるが命をとりとめ、世間は“老いらくの恋”とはやし立てた。

***

相触れて帰りきたりし日のまひる

天の怒りの春雷ふるる 川田順

きらめきて嵐きたるは空よりの

夫(つま)がこころか花きはだちて 鈴鹿俊子

(「はんなり京都(4)」へつづく)

「はんなり京都」(1) (2) (3) (4) へリンク

Copyright ©2003-13 Skipio all rights reserved