華やぎの京都 春爛漫

その2

2014年4月17日〜20日

(8)河井寛次郎記念館−1

表札の文字は棟方志功

朝起きての思いつきで、三条のホテルから南に下り、東五条の河井寛次郎の館を訪れた。

以前から一度は見ておきたいと定めていた。小さな町の、秀逸な工芸家が遺した工芸品の美術館だ。しかし、これがなかなかのもの、どの部屋を眺めても落ち着いていてほんわかと溶け込んでしまいそう。

受付に知った顔を見つけた。

といっても旧知の方ということではなく、ウエブの上で拝見したというだけのこと、わたしの理解では寛次郎さんのお嬢さんのイメージなのだが・・・。

失礼を省みず声を掛けさせてもらったら、「わたしは河井寛次郎の孫になります」と、誠実なお答えをもらった。

じつは最近、寛次郎のお嬢さんの河井須也子さん(この方の母)が逝去されたことを聞いた。 合掌。

明治23年(1890)、安来節で有名な島根県安来の大工さんの家に生まれた俊才は、旧制の名門松江中学を卒業したあと東京工専(東京工業大学)で窯業を学んだ。当時の学生としては珍しい学問に挑んだということがいえる。釉薬(ゆうやく)を研究して斬新な作品を生み出し、若き陶芸家として頭角をあらわす。

俊才というものは得てして早くに行き詰まる。もてはやされるのがいけないのだろう。

かれの危機を救ったのは民芸運動の創始者の柳宗悦。

柳の主張は「生活のなかでつかうために造られた器は、作為がなく、健康的な美しさを持っている。そんな日常雑器がいい」というもの。

柳が紹介した朝鮮半島の無名の作家たちが残した白磁・青磁が、河井の魂を揺さぶった。

柳、濱田庄司らと意気投合した河井は『民芸運動』の先頭に立つ。

雌伏の3年間を置いてあらためて発表した作品は、生活のあらゆる物の中から美を見つける「用の美」に独自のアイデアを取り入れたもの。

その後かれは哲学者になった・・・。

どっしりと

臼を削ったテーブル

さりげなく

静寂と落ち着き

著莪(シャガ)の花

大表札の「河井寛次郎記念館」の文字は棟方志功の筆による。

柳が若い棟方の才能を見込んで河井に預けたこと、前述の須也子さんが「太陽が家の中にやってきた」という感想を持ったことは、2011年12月の<1277>で書いた。

昭和12年の5月、京都の棟方は古い文化を精力的に見て回った。

興福寺の釈迦と十大弟子の一人、須菩提(しゅぼだい)像をみて、「これだ!」と叫んだ。「これを版画にするんだ!」とかれは直感した。

昭和14年に『ニ菩薩 釈迦十大弟子』を個性豊かに版画で描いた。白と黒のコントラストで、強く鋭い線と大胆な省略を持って描き、これこそ棟方ワールドというべき代表作に結実させた。36歳でひとつの頂点を極め、自身「板画(ばんが)」と命名した。

かれは認められるために、早く彫る、を宣伝した。素材を集めて熟慮するのに1年かかっても、掘るときは瞬間だ、そのスピード感がマスコミに載った。そういうイメージを私たちは植え付けられた。それは『天才!』の称号だ。

暖炉の鉄瓶にも意思を感じる

(9)河井寛次郎記念館−2

館の雰囲気は白洲正子さんの住んだ『武相荘』によく似ている。壁に沿って並ぶ箪笥や飾棚にはじまって、テーブルや椅子、置物や花瓶などもしっとりと落ち着いて全体として調和している。

年のせいだろうが心の平安をもたらしてくれ、大鑑巨艦の博物館のように疲れを感じさせない。

建物全体が成熟した古老のようでもある。

奥に大きな登り窯を見つけた。ここではたくさんの日常雑器が焼かれたのだろう。

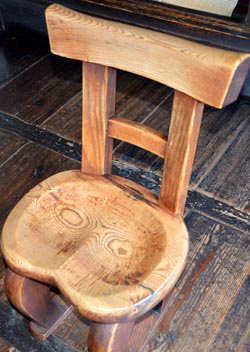

ふくろうの顔をした椅子

焼き物

狛犬の無骨な愛くるしさ

自身で彫って脇息として利用していた

なかに干し柿やきり飴などの好物を入れて

いっときの休息を楽しんでいたのでしょう

祈りの心

別の見方をすれば、この館は『民芸』軍団の宝庫でもある。

表札の意匠は黒田辰秋が製作したし、囲炉裏の自在鉤は河井自身のデザインで、丸椅子はこれも河井が臼を切り取ったもの。

個人的に非常に気になる“振り子の柱時計”があった。

個人的に非常に気になる“振り子の柱時計”があった。

これは柳宗悦からの贈り物だそうな・・・。

時計の文字盤に記してある文字が気になって読みづらい文字を追ってみると、「ANSONIA」と読み取れた。

(ひょっとして・・・?)と思い、帰宅してから『社史』を紐解いてみたら、やはり載っていた。

明治28年の『勧業博覧会』の折に、京都創業のわが社(わたしは既に卒業)がニューヨークのアンソニア社と輸入代理店契約をしていた。

京都で「ANSONIA」、その100年も前のぜんまい仕掛けの柱時計が今もカチカチと時を刻んでいる。

この奇遇、なんと表現してよいものやら!

***

河井は哲学者になったと書いた。

毎日窯の前に座って、自分の焼いた造形を眺める。あるいは木を削りながら木の目の不思議を眺める。穴の空くほど見詰め考える。考え尽くす。

その思索は、デカンショ(デカルト・カント・ショーペンハウエル)を読んで知識をつけることよりよほど深い。その先に何が出てくるかといえば、もう哲学しかない。

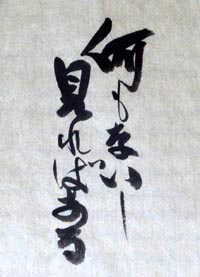

かれは生きとし活けるものに生命と美を感じ、独特の文字で文章にした。

含蓄に富んでおもしろい。

「私はあなた 私以外に見えないあなた」

「物 買って来る 自分 買って来る」

「すべてのものは自分の表現」

なかでこんな文章を見つけた。

「道を歩かない人 歩いたあとが道になる人」

高村光太郎の『道程』に似ている。『道程』は「僕の前に道はない 僕の後ろに道はできる」だった。

文句の巧拙は別にして、河井の「歩いたあとが道になる人」というのは、実は柳宗悦のことだ。

そのくらい河井は柳に傾倒していた。

柳が死んだとき、河井は告別式に出ると泣いてしまって皆さんに迷惑をかける、と遠慮して出席せず、娘婿博次に弔文を代読させたという。(橋本喜三『陶工河井寛次郎』)

「トウトウ逝カレテシマッテ ヤリ切レナイ、次カラ次ヘトツキナイ思イ、カナシイ カナシイ」

***

もうひとつ、<1684〜85>で書いた黒田辰秋との関係にも触れてみたい。

河井は黒田が一貫制作を行っていると知ると、近作を持参するように言った。

黒田が河井邸を訪れると、よく見るようにとメンコを渡され、黒田は禅の公案を与えられたような気持ちになる。

同じ志を持った二人の心が触れ合った。河井は長いあいだ物心両面で黒田を支え続けた。

黒田の作品に花

河井寛次郎記念館が所蔵する黒田の初期の作品群は、黒田を工芸家として成長させようとする河井への恩返しともいえる。

(蛇足・・・河井は人間国宝への推薦を断っているがその弟子黒田は受けている・・・)

切れの良いそばを食したような爽やかな気分で、朝の館を辞した。

静謐

(10)満月の阿闍梨餅(あじゃりもち)

天麩羅の昼食をいただいて東寺に向かうのにタクシーを捕まえた。

「春の桜の季節で忙しいでしょう。一日の稼ぎはどのくらいあるのですか?」

いつもとかわらない私の遠慮のない突っ込みにウンちゃんは、

「いやあ、厳しゅうおますなぁ、競争が激しいですから。まだ桜が残っている御室などは混みあっていてたいへんやさかい、町なかを流していたところですねん。」

「ちょっとお聞きしたいのですけど、運転手さんの場合、たとえば東京からやってきたお客さんに『何かおみやげでお勧めありますか』と聞かれたら、何を勧めますか?」

「おみやげですか。食べるものですか。漬物と・・・阿闍梨餅ですかねえ、これなら間違いおまへん。」

満月の阿闍梨餅

「ふーん、阿闍梨餅ですか・・・」

実は昨秋の京都旅の折、友人のGさんからいただいた土産のことを覚えていた。かれは、

「京都人は、お客様にはたいてい“阿闍梨餅”をおもちかえりいただきます」と説明してくれた。

では阿闍梨とはなんだろうか?

モノの本によれば、阿闍梨は山に籠もり荒行を成し遂げた高僧のこと。古文書は以下のように教えてくれる。

「和尚(わじょう)に次ぐ僧位にしてその行為など人の軌範たるべきもの」

「修業ののち請ぜられて天台真言の僧正といえる栄位を受くるとや」

「草鞋を履いて山間を跋渉し、四股の疲れを助けるために餅を食い、渓川の水を飲みようやく飢渇を免れる・・・」

この餅が阿闍梨餅ということだろうか。

***

御所の北東、修学院利休の近くに“赤山禅院(せきざんぜんいん)”という延暦寺の塔頭がある。

阿闍梨が代々住職を務め、町人の平安のための加持祈祷を行ってきた。

源氏物語の光源氏も阿闍梨を信頼していた。

最愛の紫の上が病の床についたとき、また自らの死期がせまったときに頼ったのは阿闍梨だった。

生きる不動明王ともいえる阿闍梨のちからは、現代を生きる人にも恩恵をほどこす。その証拠にいまでも病に苦しむ人たちが全国から集まってくる。

***

『満月』の阿闍梨餅は、丹波産の大納言小豆を素材としたアンコを包んで焼き上げる。見てくれは叡山の阿闍梨がかぶった網代笠、口に入れると、もちもちした薄皮と粒餡のバランスがいい。

二つもいただいたので、2年は健康でいられそうだ。

***

蛇足・・・京都のタクシーについて、言わずもがなではあるが、個人タクシーは概して態度も悪いし運転が荒い。この旅で二度ほど、そんな場面に遭遇した。

(11)髑髏(ドクロ)町と六波羅密寺

河井寛次郎記念館を退出して昼食まで小一時間あったので、狭い路地を通って宮川町に向かった。

道の途中に六波羅蜜寺があったので、幾年かぶりに立ち寄ってご挨拶。

界隈の昔の名を“髑髏(ドクロ)町”といった。怖い名前がつけられたのには理由がある。

すぐ近くに六道の辻があってここが現世と冥界との境目といわれた。平安の昔からこの辻の東側に、疫病や戦で倒れた名も知れぬ庶民や雑兵の屍が、顧みられることなく捨て去られた。

今では考えられないことが普通に行われていた。

歴史のある町にはこういうことが往々にしてあり、それが語り継がれ、あるいは誰かが文章にして残す。

“髑髏町”の名はあまりにも赤裸々で、現代を生きる近くの住民たちにとって忌まわしいので、“轆轤(ろくろ)町”とあらためられた。

そういえば、明治の実業家・渋沢栄一の生誕の地を“血洗島”といっていましたね。

六波羅蜜寺

六波羅蜜寺は都・七福神の一つで、銭洗い弁天さんもいやはって、人気のスポットだ。

かつて1万円札を洗ってもらうことがあった。大事に財布に入れて(どうぞ、たくさんたまりますように!)と朝晩お願いしていたが、財産は目減りするばかり。2〜3年であきらめて、つかってしまった。

二度と同じことをやろうとは思わない・・・それとも粘り強くやるべきだろうか?

わたし個人のことは別にして、この日も迷える子羊たちが福の神を引き当てようとして続々と集まってきていた。

歴史に興味のある方なら宝物殿の“空也上人”像を拝んでくるのがいい。六体の阿弥陀を口から吐いているお姿には畏怖すら感じる。ついでにお隣の清盛さんにもご挨拶すべきだろう!

空也(903〜972)さんは醍醐天皇の第二皇子、野に下って修行して出家、念仏を唱えて大衆の苦しみに耳を傾け、救済したことから“市の聖(いちのひじり)”と呼ばれた。

***

石に願いを!

おもしろいものを見つけた。

願いごとを馬に託するという絵馬はあちらこちらの神社でよく見かける。

ここでは石にマジックで、「かわいいね!」と思わせる願いが書かれていた。そのいくつかをご紹介するが、写真に撮ったことで願いが消えてしまわないように、つつしんでお願いします。

「部活でスタメンになって活躍できるように!」

「祈 ××大学合格!」

などが普通にあるなかで、こんな純情を見つけて心が温まった。

「たかしと両思い あすか」

あすかさん、こういうのは長続きしないんだよ・・・・・でも、たかし君とうまくいくことを祈っていますね。

(12)宮川町『京おどり』−1

宮川町は昔の六波羅の一角にある花街で、六波羅蜜寺とは目と鼻のさき、祇園とは違った風情を楽しめる。

宮川町筋

祇園は”陽の世界”、宮川町は”陰の世界”と表現したら怒られるかもしれない。

その印象の差は二つの花街の成立の違いによるものだろう。あるいは世間に流布されたゆがんだ先入観のせいかもしれない。

祇園は、八坂神社という表舞台の門前で営まれた水茶屋に起源がある。

こちら宮川町の起こりは衆道の陰間茶屋にある。“衆道(しゅどう)”も“陰間(かげま)”も現代ではほとんど聞くことのないことば。

太平記には、その時代に“バサラ”というライフスタイルが流行り、高貴な身分の佐々木道誉などというバサラ大名が享楽の限りを尽くす様子が語られている。

そこに美麗な若衆が登場する。“衆道”の衆はその若衆の意味、もう理解してもらえただろうか。“陰間”のことばはそれと連動している。

***

現代の京都では表面上、祇園と宮川町の違いはほとんど見出せない。規模の違いはあっても近い場所にあって共存している。

宮川町は厳密にいえば宮川筋2丁目から6丁目までの狭い両側にひしめく花街のこと。祇園と同様に、京都独自の歴史的景観保全修景地区に指定されている。

小路に軒を接して、引き戸と格子窓の二階建ての置屋やお茶屋さんが両側にならんで、落ち着いた雰囲気を醸し出している。

その中ほどに”京おどり”の会場「宮川町歌舞練場」はあった。

はじめは観るつもりはなかった。

それが、気楽な気持ちで尋ねたことから、急きょその日の最終公演を観る羽目になった。

「切符は残っていますか」の質問に、「今なら間に合います」という返事をもらったので、ついうっかり財布を取り出してしまった。こうなったら成り行きに逆らうのは愚か、「祇園を観たなら宮川町も」の心意気で、夕方、二つ目の春の踊りを観ることにあいなった。

そして夕刻の4時半、後述する東寺拝観からそそくさと帰ってきて席に着いた。

祇園の『都をどり』と比べて地元の贔屓筋が多いように感じたのは、祇園には多くの団体観光客が押し寄せるからだろう。メジャーとマイナーというほどの差はなく、こちらはコンパクトにまとまっていて、むしろ好ましく感じられた。

目の前で奇跡が起きたと大仰に驚いて、喜んだ。70年配の、中小企業の社長らしき風貌の男性が舞妓を引き連れ入ってきて、その舞妓が目の前に座ったのだ。

かくして彼女の動向を注視するところとなるのだが、結果としてこの状態はラッキーというよりも、アンラッキーに近かった。

舞妓は訓練されているのだろう、背を伸ばしてきちんと座り、いっさい頭を左右に動かすことをしない。したがって初めから最後までカツラ(舞妓さんは地毛でした)と髪飾りが邪魔して、私が見えるのは舞台ではなく、白粉を塗った舞妓の“うなじ”だけ。「宮川町の舞妓を堪能したでしょう!」とからかわれても、ご尊顔を拝することもできず欲求不満のみが残る結果となった。

宮川町京踊りの舞台

幕が開いたらカメラは禁止!

(13)宮川町『京おどり』−2

70年配の社長はコックリコックリをやっている。

きらびやかな舞台に目がついていかないのでしょう。すぐに疲れて、目をつぶる。そうすると睡魔が襲って・・・にもかかわらず舞妓さんは凄い、まったく姿勢を崩さない。この間両者がことばを交わしたのは、二言三言だけ。

まあ、連れ出してご祝儀をあげるのがこの社長の仕事みたいなものでしょう。

芸舞妓側から見れば、「最高の旦那は、お金だけ出して、あとはいっさい詮索しない、連れて歩きもしない」 方だそうな。

そういう御仁がまだいらっしゃる、中小企業の町・京都ならではの話、大企業になって上場などしたら株主の目が監視していて煩(うる)そうて、コンプライアンスがどうたらとやかましゅうて、そんなんと比べたら中小企業の社長で「ケッコウ、ケッコウ!ああ楽し!」

そんなん違う、苦労も多いんやで!

宮川町なら誰でも舞妓になれるのかといえば、もちろん簡単に門戸を開いてくれるわけではない。

まずは中学卒業時に入ることが条件、身長160cm以下、体重50kg以下と伸びすぎず太りすぎずの体型が必須。くわえて容貌は端正(美人顔)ほどよい。もうひとつ、これが決め手と思うのは、体力、持久力。

採用が決まったらすぐに、“仕込み”という10カ月ほどの、置屋(屋形)さんに住み込んでの訓練に入る。携帯・スマホの類も持たせてもらえないのはもちろん、あらゆる面で甘えや妥協を許さない束縛を受ける。それまで自由すぎるほどの中学校生活を謳歌してきた少女にとって、この生活は地獄に等しい。

しかも無収入というおまけつきで、10人いたら、2人残るかどうかという現実が、試練の辛さを物語る。

目の前にいらっしゃる舞妓さんもその試練を乗り越えてきたということですよね!

***

宮川町歌舞練場でも外人客が多く見られた。

京阪神で仕事するビジネスマンなら当然考えることだろう。

外国から大切な取引先が来たならば、芸舞妓の踊りを鑑賞していただいて、祇園の割烹で食事をする。あるいは神戸のステーキでもよい。かれらは奥方を同行することが多いので、ご夫婦で招待すれば効果は抜群だ。難しい商談も有利に進められる。少なくとも商談の場は和やかになるだろう・・・実際は、そんなに簡単なことではないが。

***

さて舞台の踊りのことにも触れなければならない。わたしは体を左右にずらしながらも、まばゆいばかりの舞台をなんとか見ることができた。

祇園の格調の高さに比べたらややカジュアル、フレンドリーさがあって庶民には親しめた。

題して「雪月花 夢暦み」、四季の移ろいを華麗に、絵巻風の舞台に仕立てあげた。

ピンと来なかったのが役者のキャスティング。たとえば「絶世の美女」と歌われた小野小町の登場の場面、演じた方には悪いけれども、「どれが絶世の美女・・・?」

これは踊りの上手・下手によって割り当てられるものだから仕方がない。ベテラン(年配)の芸妓が上手に踊るのは当然、しかし見る観客からすれば、もう少し何とかならないの!といいたくなる。

そういう思いはあったが総じて絢爛豪華を楽しめた。

彼女たちをお座敷に呼べる日が来るといい・・・・・。

難しい・・・?

(「その3」につづく)

Copyright ©2003-15 Skipio all rights reserved