華やぎの京都 春爛漫

その3

2014年4月17日〜20日

(14)立体曼陀羅、東寺−1

想定外の東寺と三十三間堂とを訪ねることに・・・。

東寺の五重塔は出張の新幹線の窓からしょっちゅう眺めていたし、三十三間堂は修学旅行の定番で実際に自分も経験しているし、そのうえ「中高校生たちが多くて騒がしいだろうから」と、これまで二つの寺を無意識のうちに敬遠してきた。

京都に来たならやはり「もっときちんとした観光をしたい」、あるいは「雑誌で見たあのルートを歩いてみたい」といった望みがあらわになるのは普通のはなし。

たとえば嵐山あたり。渡月橋の上から桂川を眺めて、天竜寺から竹林の小道を通って北に上がり、落柿舎や祇王寺のしっとりした落着きを「いいね!」という旅。

北を向いて金閣寺や銀閣寺、竜安寺、御室(おむろ)仁和寺などみんなが知っている“きぬかけの道”を歩くのもいい。

また銀閣寺から哲学の道を下って法然院、永観堂、南禅寺あたりの静寂を感じるのも風情がある。あるいは大原とか貴船とか・・・。

***

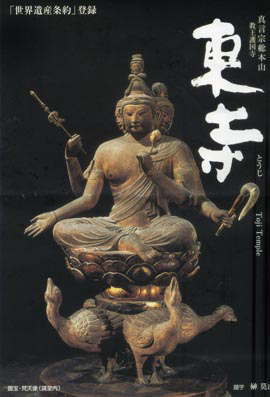

東寺は立体曼陀羅の寺である。

東寺は立体曼陀羅の寺である。

四季折々の異なる自然を見せる寺域、春の趣きは、なんといっても桜と五重塔という対比に尽きる。五重塔は見る角度によって色が変化する。茶褐色の塔とピンクの八重桜。そして晴天の青空にニョキっと立つ黒い塔は“自然と神仏”の調和を際立たせる。

これに池が絡むと絵葉書のような通俗に落ちる。でも観光客は記念のためにこれを撮りたがる。それもいい。若いグループがおどけた仕草で、貴重な青春の思い出を作っていた。

がこの寺は、ドロっとして、重くて深い、密教の聖地としての本質を秘めている。

めくるめく極楽浄土への憧憬。

***

東寺は嵯峨天皇と空海の寺である。

嵯峨の父・桓武天皇は都を開いたけれども浪費の人であった。また生涯を通して怨霊と戦った人でもあった。権力欲も征服欲も強かったために、数多い競争相手を謀略をもって誅殺した。

都を二度も遷し、東北の蝦夷討伐をたびたび行うなど、経済観念のない人だったのかもしれない。いや、自身の欲望のために経済を無視した。

晩年は、当時の権力者のつねで、怨霊に悩まされた。

その血筋は当然嵯峨にも継がれているが、桓武が武人であるのに対し嵯峨は文人だった。

嵯峨は性格的にも空海と気があった。というより、唐の新しい仏教である密教や、流行りの文化を持ち帰った空海に傾倒した。

高野山は都から離れた山の中、「真言密教の教えを広めるためには都に拠点を作りたく存じます」。空海が頼み、嵯峨が応じた。

「父の建てた東寺を下賜しましょう。わが家族の怨霊たちの怒りも鎮めてもらいたい」。

(15)立体曼陀羅、東寺−2

これぞ立体曼陀羅

都の南東に1200年ものあいだ、歴史の興亡に超然と立ち向かうかのように存在し続けてきた東寺。

実は、鎌倉に幕府が遷った時代は、栄西の禅が幕府に支持されて栄華を極めた。歴史の中で浮き沈みがあるのは絶対的真理、真言密教は道端に放り投げられた。それでもじっと我慢をしつづけて捲土重来、いまも五重塔は都の細部までを睥睨している。

***

そろりと、おそるおそる、講堂に入ってみまひょ!

空海が唐より持ち帰った真言密教は、曼荼羅の図を観ればよーわかるように中心に大日如来がおわします。仏教を最初に説いた釈迦牟尼の時代にこういった偉い方はおませんでしたが、後世の継承者たちが作りはったそうな。宗教の世界では当たり前のことどすな。

ゾロアスターやバラモンなど、世界の他の宗教でもあらっしゃるように、大日如来は全知全能の太陽神、宇宙神。

空海はその大日如来を真ん中に据えて“立体曼陀羅”を創造なされた。

如来、菩薩、明王、天部が仏教の世界の上部構造、記した順に位(くらい)の上下が決まっている。

立体曼陀羅はこの序列を、木を彫った仏像で忠実に再現している。

真ん中に大日如来が鎮座して、その周りをほかの如来たちが固めている。さらにその外に・・・。

不動明王(右)と軍荼利

これを現代社会に当てはめてみまひょか。

たとえば世界に冠たるトヨタ自動車。

大日如来は社長で太陽神、などといったら章男社長はビックリするかもしれない。それはJOKEと許してもらって、さて、その他の如来は副社長や専務などの経営トップ。

菩薩のグループは常務クラスだろうか、あまねく平取や部課長からの進言を聞き入れてトップにつなげる役。明王は平取締役で、天部が現場を取り仕切る部長さんたち。

立体曼陀羅は21体で構成されている。

会社と違って競合がいないから、常に祈るのが仕事。

世界の平和と人々の幸せを祈る。

現代的課題を挿入・・・集団的自衛権が日本の平和を守るといっているが、あなたは納得していますか?

***

講堂にて21体の木像とご対面。ほとんどが国宝で、戦乱のなかで焼かれて後に再生された五仏座像だけは重要文化財。

曼荼羅には“胎蔵界”と“金剛界”のふたつ(描き方の違い)があってそれぞれ“理”と“智慧”という教えを伝えている。東寺の立体曼陀羅の配置は胎蔵界に近い。

具体的に眺めてみると、宇宙の中心といわれている須弥壇の真ん中の大日如来の周りを、阿弥陀如来をはじめとする四如来が囲む。これだけでも格の高さに驚く。ひらに、ひらに、ただひたすら畏れ多きこと。

その右側に金剛波羅蜜多菩薩をまんなかにして四体の菩薩(五大菩薩)が、また左には不動明王を囲んで四体の明王(五大明王)が座る。

その右側に金剛波羅蜜多菩薩をまんなかにして四体の菩薩(五大菩薩)が、また左には不動明王を囲んで四体の明王(五大明王)が座る。

さらにそれらの外側に、如来・菩薩・明王を守護するかのように、四天王(天部)が囲む。

何処でも見られる四天王は、北を守る“多聞天”、東は“持国天”、西には“広目天、”南の“増長天”と相場は決まっているが、ここではその兄貴分の二人が真中に加わる。

“梵天”(バラモン教のブラフマー)と、白い象に乗った“帝釈天”(バラモン教のインドラ神)がそれで、かれらは釈迦が悟りをひらいたあと、その悟りを広く世の中に広めるように進言した。言ってみればPR担当の部長であり、かれらのおかげでその後の仏教の大きな発展が見られた。

***

現代人のジャストアイデアは質が悪い。この著名な、数々の神々はたまには意見を戦わせて、マーケティング活動をしていらっしゃるのだろうか?

なにはともあれ、一つ結論。東寺の下賜によって空海は、嵯峨天皇から要請された怨霊の祟りをみごとにおさめた・・・。

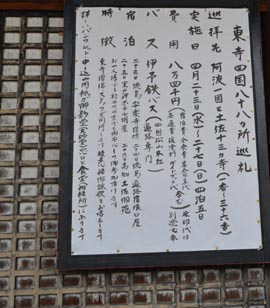

空海といえば弘法大師

いまも四国八十八ヶ所巡礼は盛んだ

リタイアしたばかりの友人からこんな手紙が届いた

「私事、四国巡礼千二百年開創に合わせて

四国の空と海のなかに溶け込むべく

四国巡礼バスツアーに参加しています」

その末尾に

「分け入っても 分け入っても 青い山」

と、山頭火が添えてあった

さて俗物の、今晩の美味なるものは?

(16)石塀小路“びすとろ”

高台寺近くの石塀小路は狭い一角なのだが道が入り込んでいてわかりにくい。

暗い石畳の小路に薄明かりの雪洞がつながっている。

19時の予約のためにすたすたと歩いて行ったのはよかったが、知ったはずの店が見つからない。

灯りを落とした幽玄の世界、その情緒がいい。店の捜索はさておいて、ここにたたずんでいるだけで幸せになれる。辺りには“片泊まりの宿”が多いと聞いた。割烹などもみな雰囲気が良くて、敷居の高さを感じさせる・・・その高級感が一見の観光客を拒んでいるようにも見えて、京都に慣れていない客がスッと入っていくのは難しそうだ!

携帯で連絡を取ってその店にたどりついた。

***

石塀小路の“びすとろ”は『洋風割烹』をうたう。

石塀小路の“びすとろ”は『洋風割烹』をうたう。

ご主人は花街・宮川町の置屋の後継者で調理の腕も達者。

その方がどういう理由でこの道を歩んでいるのかを知らないが、京料理をうたう割烹が多い京都で、あえて「洋のビストロ」を看板にするのは「和の乱立」に対する自身の反骨の主張だろうか。

しかも40年も前に、いまでこそ世間に知れわたるようになった“びすとろ”のことばを使った。そこにセンスのよさと若いときの気概とプロ意識を感じる。

もっともそのご主人も波風にさらされて角が取れたのでしょう。丸く穏やかになって、ことばすくなの謙虚さばかりが目立つ。

***

そのかわりに、成長されたお嬢さんが、お客様との受け応えやサービスを仕切っていらっしゃる。

“お嬢さん”ということばをつかったけれども、実際はこの店の“女主人”といったほうが適当であり、おしゃべりが好き、しゃべりだすと止め処なく言葉が続く。

このことはご自身も自覚されていて、「わたしは宮川町の生まれどすけど、舞妓はんにならはるかたやらは、中学卒業するとすぐにその道に入られます。いまは高校まで行ってから入らはる方も多いンどす。私は私立の平安女子学園やったもので高校まで・・・」と、あるいは大学を卒業されているやも知れないが、問われる前から自己紹介をなさっている。

この夜同行された京都の友人のGさんが補足してくれた。かれは店のご主人の「小中学校の後輩!」ということが、この席でわかったばかり。

「宮川町の場合祇園と違って、舞妓さんの修行の場が学校法人(東山女子学園)になっていて、卒業免除ももらえるんですよ」 と。

明太子でさっぱりと

満願寺となす

自宅では、美人という噂の奥方が座敷バーを経営していらっしゃる。その話を耳に入れてからのわたしたちの反応は早い。

「じゃあ、この食事を終えたらすぐに伺いたいので、連絡してもらえますか」とお願いした。ご主人が携帯をとりだし、電話が通じたらお嬢さんが代わって交渉。しかし残念ながら、

「すんまへん。5人しか入れないカウンターに8人が座って騒いでいるので、今日は難しいそうです。」という返事。

それはそうだろう、宮川町の京おどりも明日が千秋楽で、どこもいっぱいだろう。わたしたちの、「あそこにも楔を一本打ちたい」という願いは空しく消えた。

***

つけたし・・・祇園の芸舞妓のための学校を“八坂女紅場”という。始業式はあるが、修業年限も卒業証書もない。祇園に芸舞妓としての籍のある限り終身生徒となる。

その証拠に、80歳のおばあちゃんまで通ってくる。

まさしく、『芸は一生』ですね。

(17)石塀小路“びすとろ”−2

お嬢さんの、「すんまへん」を乱発するところが少し気になった。「えろう、すんまへんなあ」の連発は常套句で、関東人が聞いて感じるほど謝罪の意味はなく、ほんのご挨拶のていどなのだろう。東京ものはそのことばが気になる。

京都で水商売を仕切るのに二つのタイプがある。

客にしゃべらせて聞き上手になるタイプと、自らを上げたり落としたりしながら客の気を引くタイプ。客によってこれを使い分けるのが上等といえるのだろう。その意味ではまだこのお嬢さんは進化の途上にあるといえようか。

昔であったならば、このお嬢さんも中学を卒業したら有無を言わさず舞妓修行に出されたことだろう。

しかし今は選択肢が広がった。

親も「あなたは舞妓になるのが宿命なんどす」 などと強制できなくなったのと、舞妓の苦労がわかっているだけに勧めないのだろう。

いつか横浜中華街のある女店主が、「息子ができても調理の仕事を継がないでサラリーマンになりたがる」と嘆いていたが、多様な価値観が流布されている現代日本のこと、それと同じことが京都の花街でも起きているのだろう。

野菜

タマゴ

茸

それでも舞妓に憧れる若い女性は多く、全国から集まってくる。

週末ともなれば祇園界隈にはアマプロを問わず多くのカメラマンが集まってきて、被写体争奪戦を繰り広げる。子どもの運動会でのパパのカメラの砲列と同じ光景がここで見られる。銀幕のスター以上に芸舞妓の被写体としての人気は高まるばかり。

私が感じるのは、彼女たちは朝昼晩と休む間もなく厳しい躾を受けている。ことばを変えればおもてなしの気持ちや礼儀作法について、閉鎖された洗脳をされている。

テレビ画面で下品な愛想をつかっているタレントなどとは質が違う。

厳しい修行を卒業して一人前になった時の姿には喝采を送りたくもなる。

和牛のステーキが締め

カウンターに居並んで“びすとろ”さんが供する料理を楽しんでいる。

さきほど鑑賞させていただいた”京おどり”のあでやかな舞姿が冷静さを保つのに邪魔をしていて、箸(この店はナイフとフォークではない)を持つ手も夢うつつのなか。ナニを食したのか定かな記憶はないのだが、カメラは正直、きちんと写っていた、あなうれし!

すこしだけ解説を加えさせてもらう。

和風テイストを加味した洋風創作料理、別の表現をすればフレンチ風小皿料理とでも形容できようか。

食材については写真がいみじくも解説している。重いと思われる料理はひとつもなく全体としてヘルシー、年寄りの体にやさしい。量も少なめ、しかしバランスがよい。

アルコールも進んで、石塀小路でワイン。

結果的にわたしたちは8000円のお任せ料理と赤と白のワインを1本ずついただいて席を立った。

デザート

二階が座敷になっていて芸舞妓さんを呼ぶことができるのだそうだ。

別れ際、

「ご利用できますさかい、ぜひ次の機会にはよろしゅうおたのんもうします」 お嬢さんの声が軽やかに響いた。

(18)祇園のバー・・・『ローラン』

旅先で店を出て10時なら、そのまま宿に帰って「おやすみなさい!」はない。凄まじきは老人パワー、先が短い人間の、小さな欲望の爆発、だれにでもある青春回帰への開放感!

***

祇園に戻ったら時間はまだ早い。花見小路の西側・切り通しに、気さくでおもしろいバーのマスターがいらっしゃいました。

階段を上ってすぐのドアを開けると、ギョっとするほどの赤いもののオンパレード、といっても、赤い服を着たきれいどころのお待ち受けではありません。

それは、成熟した女性!ではなくて完熟した“ト・マ・ト”。

客はいない、わたしたちだけの貸切。

にこやかに、「なにをお飲みになりますか?」 といわれたような・・・飲み物のオーダーのこと。

「スクリュードライバー?」などと一言間違えたが、目の前の野菜果物はオレンジではなくてトマト、ならばとうぜん「ブラッディ・マリー、血塗られたマリー・アントワネット」だ。

経験を積んだ店主ならではの手間と技術、トマトをミキサーにかけて、濾過し、そのトマトエッセンスをウォッカと混ぜ合わせる。

口当たりはサッパリ感覚、健康感覚(ありえない?)で飲める。

***

「失礼ですが、お店は何年やっていらっしゃいますか?」

「祇園で、かれこれ50年になります。ここでは何年かなあ?」

酸いも甘いも噛みしめて、いや祇園のきれいどころの栄枯盛衰を両目に焼き付けての50年はさぞかし楽しいものであったにちがいない。銀座の50年も同質だろうが、一生ここから離れたくないといったレゾンデートル(存在価値・意義)があるのだろう。

しかし今立ち止まって過去を振り返ってみたときに、なにが甦ってくるのだろう。

きっと、諸行無常、盛者必衰の虚しさしかない!

店の、“ローラン”という名がたいそう気になった。

ピンと来た。歴史好みの頭が点滅しはじめて、(ローラン、シルクロードの幻の都・・・)、すぐにことばが出た。

「シルクロードの、漢字で“楼蘭”と書く、あのローランがお店の名前なのですか?」

「ええ、そうです。」

マスターは嬉しそうに頭を小さくたてに振った。それを皮切りに高尚なシルクロードの話題に。

タクラマカン砂漠のなかにあって、移動する町、移動する砂漠や川、しこうしてその実態を知る現代人はだれもいない。

神秘、不思議、幻想、探検などのことばが付きまとう。

ロマンチストのマスターは夢を見る思いで“ローラン”と名づけた。

***

歴史のなかの京都は権力闘争の坩堝(るつぼ)であった。祇園は、その舞台として少なからず加担してきた。

砂漠のような味気なさ。

そんな中でいっときの清涼感を味わうオアシス“ローラン”、短い時間でしたが“砂漠のトマト”をキリっと味わうことができました。

(19) 錦市場の逸品

昼間、空いた時間を見つけて四条烏丸界隈を歩いてみた。

修学旅行シーズンでもあり、またかれらの御用達の旅館が界隈に多くあって、またさらに、若者たちの嗜好をくすぐるセレクトショップやファーストフードの店が渦巻くように集積した新京極のアーケードは、若者たちで溢れかえっていた。

***

一方その街とクロスする錦市場は京都の台所といわれるだけあって、ご婦人がた、というより土産をあさる旅行客で相変わらずの賑わいだ。

昼時に、あまった時間がたくさんあるなら、漬物やおばんざいを味見して歩けばよい。のどが乾いたら茶屋で茶の試飲を所望すれば、それだけで昼食要らずの昼休みとなる・・・?

財布の紐をきつく締めて店員と適当な話をする。このことを、お茶を濁すという。わたしにとってこういうことはお茶の子サイサイ、とはいかず、逆に絡めとられてしまう。

したがってケチケチ旅行が成り立たないのだ。

錦市場の千波(ちなみ)

これだけ観光客が集まってくれば経営者がホクホク顔になるのも無理はない。

そうなると、次はどうなるかといえば相場は決まっている。

値段が上がって“観光客価格”になり、店員の、客に接する態度が横柄になる。

かつては顧客に丁寧に説明をしていたものが、「早く決めなさいよ、決めないんなら別の客に行くよ、忙しいんだから」となる。売れている間は忙しさに流されて商品の勉強を怠る。向上心も身に着かないから、人材の質がどんどん落ちていく。

おおむね経営者も大同小異。

こういった現象は古今東西の歴史が証明している。そのうちに客が寄り付かなくなってつぶれる。お気をつけあそばせ! ふうー(ためいき)。

***

ただ美味なる好物が不味くなるわけではないので、ターゲットを決めたらサッサと買う。長居は無用。同行の具留満氏はその辺を心得ているので短時間で用をたすことができる。ありがたい。

土間のあるのは昔の駄菓子屋の雰囲気をそのままで、京都の古いお店にはこれが多い。

以前塩コンブを買ったことのある『ぎぼし』に立ち寄った。

ここもガラスの引き戸に土間、黒豆のあられをお試しにかじってみたらこれが意外と美味しい。うすい塩味、ほのかな大豆の香りとパリッとした食感、スーパーの煎餅売り場で売られているクドイ味ではなく、さっぱりとしていながらきちんと味を感じとれる。

あられ煎餅で感動することなどはないが、思わず「美味い」と感嘆の声。

これぞ店の100年の歴史のなかで培った都らしき美味。

汐吹昆布

もうひとつ買って損のないものがある。昆布系の惣菜があまたあるなかで、『千波』の“潮吹昆布”と“細切潮吹”。よそのヤツは塩味が強過ぎたり、昆布の味が今いちだったりとお勧めできない。

ここのは安いうえに味もいい。

家の食卓に並べると、他の惣菜に比べてすぐに消えてなくなる。

しこうして、本棚の隅に隠しておそるおそる取り出して、コッソリいただく羽目に陥っている!

Copyright ©2003-15 Skipio all rights reserved