京都の秋

(5)南禅寺と永観堂、そして大徳寺

2013年10月

京都には巨大な山門が多い

権力と財力の象徴のようにも思う

しかし風格がある!

一句

五衛門の涙か秋の雨しきり

(1)南禅寺と臨済宗−1

東福寺で友人たちと別れたあと、京阪電車と地下鉄東西線を乗り継いで“蹴上”で下りた。

ここは琵琶湖疏水の基点、南禅寺までは歩いても数分の距離だ。疏水の赤レンガの高い水道橋が見えてきた。明治の時代によくこういった構造物を造ったものと驚く。もっとも、ローマはそのはるか昔にこういうことをやったのだから、琵琶湖疎水の工事は驚くに足らぬともいえる。

***

山門が近付いてきたところで女性から声をかけられた。

「南禅寺はこちらでよろしいんでしょうか?」 という問いである。

「この道をまっすぐ行けば山門がみえてきますよ」 とわたし。

細い雨が参道を濡らしはじめている。

夕方の待ち合わせの約束まで時間があった。独り南禅寺の方丈に座って静寂にひたるのもいいと思っていた矢先のできごと、たまに独居もいいがしかし、旅は連れがいたほうが楽しいに決まっている。

聞けば東京のかた、千葉の船橋に住んでいるという。

京都国際会議場で開催されている医学会に参加するための京都入り。短い滞在にわずかな時間を見つけ、ここと決めて南禅寺にやってきたという。

話と女性が嫌いではないわたしは、頼まれもしない解説をはじめてしまった。さぞかしご迷惑だったのでしょうが、嫌がりもせず聞いていただいた。

南禅寺山門

「南禅寺の三門は知恩院(浄土宗)の山門と並び称される巨大な三門で、あの楼閣から石川五右衛門が『絶景かな、絶景かな!』と叫んだことで有名です」。

五右衛門の叫びは次のようにつづく。

「春のながめは値千金とは小さなたとえ、この五右衛門の目からは万両、もはや陽も西に傾き、まことに春の夕暮れに花の盛りもまた一入(ひとしお)、はて、うららかな眺めじゃなぁ。」

今は秋ゆえに万両の桜は観られないが、色づき始めた楓もなかなかによい。

さて、五右衛門の話がひとり立ちして南禅寺は後世に有名になった。

話を作ったのは江戸の歌舞伎作者・並木五瓶で、題名を『金門五山桐(ごさんのきり)』という。

しかし明らかな嘘がある。

南禅寺山門が、藤堂高虎によって寄進されたのは寛永5年(1628)、その30年も前に、五右衛門さんは三条河原で釜茹でにされていた・・・・・これは事実、「アリエナイ!」こと。

***

もう一つおまけの話。

三島由紀夫の小説『金閣寺』で、主人公の青年僧がこの山門に登って塔頭の“天授庵”を眺めるシーンがあった。

“天授庵”の座敷で陸軍士官と美しい女が向き合っている。

<士官は深い暗い色の茶碗を捧げ持って、女の前に膝行した。女は乳房を両手で揉むようにした。

私はそれを見たとは言わないが、暗い茶碗の内側に泡立っている鶯色の茶の中へ、白いあたたかい乳がほとばしり、滴りを残して納まるさま、静寂な茶のおもてがこの白い乳に濁って泡立つさまを、眼前に見るようにありありと感じたのである。>

三島らしい難解な耽美を読み取れる。

(2)南禅寺と臨済宗−2

小堀遠州作の枯山水

左の石組みが“虎の子渡し”

縦から観た景観

「天下五山之上」といわれる南禅寺は気ぐらいの高い山だ。

禅宗が普及したのは鎌倉時代。栄西(1141〜1215)が南宋から持ち帰り、それを幕府が取り上げたところから急速に浸透した。

禅宗(臨在禅)には五山の制度がある。足利将軍が勝手にランクをつけた制度で、京都では第一位の天竜寺以下、二位相国寺、三位建仁寺、四位東福寺、五位万寿寺とつづく。

五山は鎌倉にもあって同じように序列が決まっているが、南禅寺は五山別格という称号を得て、それらの上に居座っている。

南禅寺の奥庭

紅葉がすこし色づいて

雨を抱いていた。

色がきちんとついたらさぞかし美しいことだろう。

書院の入口で朱印をいただいて、廊下に上った。

ほの明かりの広廊下を進むと大方丈(清涼殿)の庭園が見えた。禅院的というべきか、その代表は竜安寺と心得ているが、それとよく似た“枯山水”に対面する。

樹木と大石を一箇所にまとめ、大洋をあらわす砂の部分には小舟一つも浮かんでいない。この石組みを“虎の子渡し”と呼ぶ。「広い余白」に、参観者をしていかなる想像をめぐらせようと考えたのか、“小堀遠州”の作である。

遠州は茶を利休七哲のひとり“古田織部”にまなんだ。

遠州が頭角を現したのは、1608年徳川家康から駿府城(静岡)の普請を命ぜられ、みごとに完成させたことによる。これが30歳のとき、名人は若いときからいい仕事をする典型がここにある。それ以後69歳で死ぬまでのあいだ、数々の名建築、名作庭を残している。

代表的な遺構は妙心寺麟祥院の春日局霊屋、大覚寺宸殿、金地院(こんちいん)東照宮、大徳寺竜光院蜜庵席(みったんせき)、同じく塔頭の孤篷庵などがよく知られている。

***

わたしは件の女性といっしょに国宝の方丈を歩いている。

わたしは件の女性といっしょに国宝の方丈を歩いている。

小方丈は清涼殿の奥につづいており、襖絵で有名だ。狩野探幽の傑作『水呑の虎』がそれ、何の不思議も無く襖のなかにじっとたたずんでいる。

日本人が本物の虎と対峙したのはいつのころだろうか。

朝鮮半島への出兵のおり、加藤清正が虎退治をしたという英雄伝説が、まことしやかに国民のあいだに浸透したけれども、事実かどうかは訝しい?

この話は秀吉の最晩年、16世紀末ころの話。

それまでだれも虎を見ていないから、当時の絵師たちの虎の顔は猫のように描かれたと、どこかで聞いた。

***

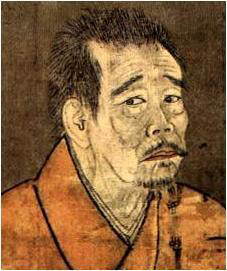

虎の絵についていえば、“長谷川等伯”が特筆される。

石川県の出身で、貴族のお抱え絵師集団とは一線を画し、独立した道を進んだ。いや、狩野派などからは卑怯な嫌がらせも受けた。そういう背景があるから余計に、現代の好事家たちからの評価が高い。

ところで、中世画壇に触れ始めるとときどき“もっけい”という名前を耳にする。中国南宋の画家で牧谿(13世紀後半の人)と書く。長谷川等伯はこの”もっけい”先生に大きな影響を受けた。時代が違うから直接教えを乞うたわけではない。.

当時の中国・宋王朝は、元のフビライの侵攻に領土を侵され南に避難していた。多くの禅宗の僧侶たちが日本に逃げ渡ってきたのもこの時代で、“もっけい”の書画も持ち出された。

現代中国に“もっけい”は残っていない。ほとんどが日本にあって、国宝や重要文化財として保存されている。

“もっけい”の竜虎図は日本の絵師たちに大きな影響を与えた・・・。

正面から観た景観

山麓の緑を借景に、石組み、築地の枯山水

砂紋とにらめっこしながら思索にふけるというのもよきかな!

(3)永観堂

南禅寺の巨大門を右に出て、土塀沿いに回って進むと永観堂の山門にたどり着く。

正しくは禅林寺といい浄土宗西山禅林寺派の総本山で、通称は中興の祖・七世“永観”の名に因む。

寺の始まりは空海の高弟真紹が真言密教の道場として子弟を集めたことにあり、永観のあとの住持が法然に帰依したところから浄土宗に改められた(現在も)。

「秋はもみじの永観堂」の噂はホンモノだ。

噂の由来は、三千本を超えるほど植えられている楓による。紅葉時に境内は真っ赤に染まって、それはみごとだろう。数ある紅葉の名所を凌駕して、京都いちばんの人気だという。

残念ながら、わたしたちはちょっと早かった。あと2週間経っていたら・・・。

***

門をくぐったところでは気がつかなかった。

門をくぐったところでは気がつかなかった。

本坊の玄関から堂内を見て回り、奥にいたって階段を上り始めたところで気がついた。

『臥龍廊』と名のついているように、曲線を描いて階段が上に向かっている。そこは山の際、諸堂が東山の崖にへばりつくように建てられていることがよくわかった。

息を切らせて登った高見からは京都の町が眺められる。しかしこの日は雨のため無理というもの。

そこに一人背の高い外人紳士がいた。

声をかけてみると、米国東部のプリンストンからやってきたという。かれの「静かです」というつぶやきが耳にはいった。

京都の静寂を堪能しているように見えた。

***

もみじとは別に、もうひとつこの寺に有名なものがある。

『見返り阿弥陀』とよばれ、うしろを振り向くように首を左に向けた高さ77cmという小ぶりのご本尊さま。

平安末期の1082年2月15日の朝、永観がいつものようにお祈りをしていると、壇上の阿弥陀如来が下りて永観の前を歩き出した。唖然として立ち尽くす永観に、振り返った如来は「永観遅し」と声をかけられた。そして、見返りの姿を後世にとどめよといわれた。

見返りの阿弥陀如来は本堂の奥に安置されていた。

「こんどは楓が真っ赤に色をつけた季節に参りますね」 とご挨拶。

桜はなくとも、紅葉はなくとも、小雨の永観堂は十分に見応えがあった。

薄もみじ見返り阿弥陀の永観堂

三千本の楓

「医学会の晩餐のパーティがありますから・・・」ということで、いっしょに永観堂を出た。わたしはひとり丸田町通りを歩き始めてバスを拾った。

(4)紫野“大徳寺”−1

“紫野”という地名を聞いたらあなたはなにを思い浮かべますか?

古い時代の香りが匂ってきませんか? こんな歌がありました。

「茜さす 紫野ゆき標野ゆき」 ときたら下の句は

「野守りは見ずや 君が袖ふる」 ですね。

万葉集のじゃじゃ馬・額田王の歌でした。

これに対して元の夫・大海人皇子は次のように返歌しました。

紫のにほへる君を にくくあらば

人妻ゆえに われ恋ひめやも

高尚な文化とお遊びのあった、おおらかな時代でした。

額田王の“紫野”は近江の蒲生野にあって、“薬狩り”の光景を詠んだものです。

大徳寺の参道

両側に二十を超える塔頭がある

厳しい禅の道場だ

この朝は、通勤客や通学の小学生の足下を激しい雨が襲っています。今日は一日おとなしくしているべきか。

いや、そんな雨でもわたしは貪欲な観光客、土砂降りのなかをひとり京都・紫野の大徳寺にやってきました。

ここで話はまた横路へ反れてしまいますが・・・。

寺院の正門のことを「山門」という。

禅宗ではこれを「三門」ということがある。

三つの門があるというわけではない。“三解脱門”の略ということ、三つの解脱(げだつ)とは「空(くう)と無相(むそう=妄執を離れる)と無作(むさ=自然のまま)」 をいう。わかりにくい。だいたい禅自体が、わかりにくいことを追求する学問であり修業である。

禅は、法然や親鸞の「念仏を唱えていれば救われる」という“他力本願”とは違って、あくまで“自力本願”の宗教である。すなわち自身の意思で辛い修行を耐え、それを乗り越えることによってのみ救済される。

生半可に解脱を願うことなど無理な話。しかるにこの三門はやたらとくぐれなかった!

なにをいわんとしているか・・・大徳寺の存在感は、開山の大燈国司(だいとうこくし1282〜1337)以来の厳しい禅風を受け継いで、世塵を超越したところにある、ということ。

<勤行、座禅、粥飯、学問の時をさだめ、その最後に「もし一日怠慢すれば、すなわち一日の粥飯を止むべし」を課した>

禅の修業のことをもう一歩踏み込んでみると、わが国の禅祖・栄西の言葉にたどりつく。

<石の上に花を植えての後は、生涯は春>

石の上に花を咲かせるなどは、どんな名人にもできはしない。しかしそれを植えようというのが禅であり、げんに植わってしまうことがある。それだけの修行を積めば、「すなわち解脱なり」ということ、「あとの人生は春ですよ」なのだろう。

金毛閣の文字が読み取れる

二人のご婦人から写真撮りを頼まれた

彼女たちは”茶の湯”の師範

そのことは会話の中身から推測された

この寺が俗界と親密なかかわりを持っていることが一つだけある。さあ、なんだ?

言わずと知れた、“茶”である。

村田珠光、千利休以来、茶道の本山として知られてきた。それゆえに世間はこの寺のことを「大徳寺の茶づら」と呼んだ。

利休の話が最近、歌舞伎役者が主役となって映画化されたようだ。是非拝見して、利休に対してどんな理解をしているのか確認してみたい。

秀吉との確執のなかで、死を蒙って腹を切るわけだけれども、その一因がこの寺にあることは多くの方がご存知だ。

大徳寺の山門は『金毛閣』と記されている。

その金毛閣の上に利休の塑像を置いた・・・。

(5)紫野“大徳寺”−2

堺の納屋貸し(今でいう倉庫業)に生まれた利休は茶の湯の修行で頭角を現した。信長、秀吉と時の権力者に仕え、錚々たる大名をも茶の弟子とした。

同時にかれは若いころから大徳寺に帰依し参禅をつづけている。

晩年は住職の古渓宗陳(こけいそうちん)を師とし、深くまじわった。

利休がこの寺の報恩に対して物品や楼閣を寄進するのは当然のなりゆき、古渓和尚はその功徳にこたえるために利休の木像を“金毛閣”の楼上に据えた。

利休像は雪駄を履いて立っている。

下を通る秀吉が怒った。すぐに下させ、塑像の首をはねた。像だけでは気持ちが治まらず命まで奪った。

まさしく“秀吉錯乱”である。茶の湯同好の士にとって、この沙汰は嫌悪、卑劣の印象しかない、悪すぎる!

年寄りが権力を振りかざすとろくなことはない。腕を組んで、じっと見守っているだけでよいと思うのだが。

雪駄を履いて利休が立つ金毛閣

利休のほかにもう一人、禅の先達で大徳寺と切っても切れない方がいらっしゃる。利休より150年の昔を生きた人、その一休宗純(1394〜1481頓知の一休さん)について・・・。

この寺は、応仁の乱のあと荒廃した。

結論から言ってしまえば一休が堺の商人たちの支援を得て再建している。一休は時代の中で抜きんでて人徳があり、かれを慕う禅の修行者は多かった。自由都市堺の民や商人、茶人など、なかには財を投げ打って協力するものもいた。

一休についていえば、大徳寺への貢献はかれの人生のほんの一部分で、“狂雲子”と名乗ったほどの反逆児、突飛で奇抜な行動がかれの本質だった。

真実は後小松天皇の落とし子、生まれたときから数奇な運命を背負っていた。

***

「花は桜木、人は武士、柱は桧、魚は鯛、小袖はもみじ、花はみよしの」

と詠った句は生まれのよさを感じるが、

「世の中は起きて稼いで寝て食って後は死ぬを待つばかりなり」

の歌は、“狂雲子”の面目躍如といえよう。

「有漏路(うろじ)より無漏路(むろじ)に帰る一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」 は、

かれの人生観を適切にとらえているのかと思う。

「人の世は煩悩の現世からあの世に向かうほんの一休みのできごと、雨や風はどうということはないよ」。

一休命名の由来であり、年寄り泣かせの至言である。

(6)紫野“大徳寺”−3

大徳寺山内の塔頭が二十を超えるということはすでに書いた。

ことごとく第一級の美術館であり、中世美術史の芳しい香りを嗅ぐことができる。ところが、観光化されていないために普段は人が近づかない、どういうことかといえば、なかで4ヶ寺の塔頭しか公開していないのだ。したがって、数寄者は誰にも邪魔されないで自身の感覚でこれを楽しむことができる。

この日はその龍源院、瑞峯院にお邪魔した。

洛北の苔寺

大徳寺塔頭の龍源院

玄関へ

話題を変えてみたい、食の話。

大徳寺の名物として“納豆”が知られている。

甘納豆でもなければ、水戸の糸引き納豆とも違う。

帰り際、“一休こんぶ”松田老舗に立寄った。そんなに期待していたわけではなく、ほんの軽い気持ち、何処にでもある観光客相手のみやげ物屋という意識で暖簾をくぐった。しかし食べてみて意外、これがたいへんな美味。

よく考えてみて思いついたのは“茶づらの大徳寺”ならではの“お茶の友”、間違っているかもしれないけど、茶との相性は抜群、ご飯の采としても十分満足できる。

では、なにを買い求めたかって?

高額な“一休納豆”のほかに、“一休こんぶ”、“しょうがしぐれ”に、あとなんだったっけ?

いずれにしろ再訪する機会があれば「もういちど必ず買う!」 と断言したい。

ここにしかないというのがミソ、決して高いものではない、とにかくだまされたと思って買っていただければ・・・損はしないですよ。

***

龍源院は大徳寺塔頭の中でもっとも古い。

1502年、能登の領主畠山義元と九州の都総督大友義長によって創建された。

寺の方丈前庭を“一枝坦(いっしだん)”という。

不老長寿の仙人の住む“蓬莱山”が高くそびえ、大海原には鶴と亀の島が毅然として独立している。小さな宇宙は人の心、蓬莱信仰は作庭家の創造のよりどころ、禅宗寺院の多くに観られる宇宙的庭園。

阿吽(あうん)の石庭

小さな坪庭“東滴壺”

十数人のフランス人の紳士淑女が上ってきた。

イブ・モンタンの風貌の紳士がフランス語で解説を始めた。内容を理解できないが、気持ちのこもった長い弁舌は宗教学か歴史学の学者かと思わせる。とにかく微細を語って、寺院と禅に詳しそうだ。

熱心に聞き入る客の態度も真摯で好ましい。

小さいけれども格調の高い“東滴壺”、須弥山形式の枯山水“竜吟庭”、阿吽(あうん)の石庭もそれぞれに良かった。

龍源院は「庭の寺」である。

***

瑞峯院は短く「茶の寺」というにとどめたい。

瑞峯院茶室“安勝軒”

三畳台目

もっとも興味を抱いたのは、利休が残した二畳の茶室“待庵(たいあん)”、国宝の“待庵”は大山崎の“妙喜庵”に保存されていて、ここのはその復元モノで“平成待庵”と名づけられている。

床の鳴る音しか聞こえない静謐とチリ一つない清潔さ、落ち着いた佇まいにどっぷりつかった紫野でした!

(2013年10月23日 南禅寺と永観堂、大徳寺 「京都の秋(6)」へつづく)

Copyright ©2003-15 Skipio all rights reserved