秋田の夏2013−3

男鹿半島から白神目指して

(1)入道崎

北緯40度の地

入道崎

秋田駅まで迎えに来てくれた友人と、30年ぶりの再会に固い握手!

ふつうは照れくさい感情が先に立つものだろうが、そういうものはなく、数日前に別れたばかりというような不思議な感覚でいた。

大学時代の4年間を、同じ釜の飯を食った。たがいにいける口だったので、一升瓶を抱えて飲んだこともしばしばだった。学園紛争の時代、弊衣破帽とまではいかないが、“バンカラ”がわれわれを支配していた。

秋田訪問は学生時代に一度、社会人になってかれが銀行の仙台支店に配属された年の、“仙台七夕”を観たその足で秋田に向かったのが二度目。三度目はかれの結婚式。

その後わたしの結婚式にも来てくれて、また、東京で一二度会っているだろうか。

かれは大過なく銀行員生活をすごし、いまも嘱託として後輩たちの模範を示している。

最初に数日前に別れたばかりの感覚と書いたが、その理由は、互いに風貌も精神も、健全に年老いたということにあるのかもしれない。たちまちあの時代に戻って感動的なご対面というのではなく、冷静で篤い感情は内に秘めてあった。

***

予め、こちらのわがままな思いを伝えてあった。

予め、こちらのわがままな思いを伝えてあった。

「白神山地を観ておきたい」 である。

せっかく秋田までたどり着いたのだから、足を延ばして・・・と自分本位に考えた。

かれにとってみれば、「友あり遠方より来る、また楽しからずや」 ということで、わたしの願いを叶えてあげたいという歓迎の意思があった。しかし・・・

「いやあ、ちょっとねえ、この間の雨でまだ道路が復旧していないようでね。ほんとうは青森側から回って入るのがいいようだけど、とりあえずいけるところまで行ってみましょう」

かれは無謀な要望を可能にすべくいろいろと骨を折ってくれた。それだけでもありがたい、感謝!

「で、きょうは男鹿半島をまわって突端の入道岬まで足を延ばし、男鹿温泉郷で一泊、汗を流そうかと思う。そこで落ち着いて、いっぱいやろう!」。

これはもう願ったりかなったりでいうことなし。単純人間そのもので、美味しい地元の酒が飲める、日本海の海の恵みが食べられる。おまけに30年の間の、尽きない話がある。

もう、ウキウキ気分だ!

***

車は市内を抜けて男鹿半島に入る。

どこからが“男鹿”なのか、境界はよくわからなかったが、海が見えてきて、漁師町の集落を通り過ぎて、いくつかの小高い峠を越えて、車がその突端をめざして走っていることはよくわかった。

***

日本の“半島”はどこもよく似ている。日本海に面した半島はとくにいわずもがな。

南からいえば京都の“丹後半島”、石川の“能登半島”、そしてここに“男鹿半島”があって、さらにひとっ飛びすれば北海道に“積丹半島”がある。

いずれも荒波に削られた険しい断崖絶壁がそびえ、清張の『ゼロの焦点』に出てくる“能登金剛”のような事件性をも想像させる。

だから冬がいい。もちろん魚が美味いということもある。

入道崎で

映画の撮影

ADが忙しそう!!

「カメラで撮らないでくださーーい」

「そっちへ行かないでくださーーい」

晩夏の岬には、ここに馬を放牧すれば似合うという風な草原のたたずまいがあった。

強い風を受けながら、北緯45度を示す黒と白の灯台が「われこそが・・・」と、北の海を守っていた。やがて雪風の吹く季節がやってくれば守り神の価値はいや増すことだろう。

(2)男鹿温泉

よくゴルフ場への入り口にあるのに似た、『男鹿温泉郷』の看板のとおりに、細い道を下ると向こうに海が開け、近代的なホテルの林立が見られた。なかには平成のデフレ不景気で倒産し、中身ががらんどうの建物もあるという。

われわれの“男鹿ホテル”はなかなか立派で、友人の知人の責任者に迎えられて奥まった部屋に案内された。

***

男鹿温泉郷は、江戸時代から秋田藩佐竹の殿様が好んで入浴したという歴史を刻んできた。

その後、八郎潟の干拓で多くの人々が入植し、また秋田平野全体が米どころとして発展したこともあったのでしょう、収穫のあとの湯治場として庶民に親しまれてきた。

さっそく自慢の温泉をつかわせてもらう。源泉54度というかけ流しの湯はナトリウム塩化物泉という。塩化ナトリウムといえば“塩”のことで、やはり海が近いから、地下のちょっと深いところでは塩が混じっているのでしょう。

露天の風呂がちょうどいい湯温で、広がる景色はゴルフ場のティーグランドに立った景色に似ていて、ショートアイアンでナイスショットと行きたい気分だ。

しばし肩まで浸かって目を閉じる。昨夜の西馬音内の優美な踊り手たちの塊が溶解していって、温泉のなかに浮かび出た!

白身魚のポアレ

さあ、待ちに待った食事の時間だ。そしてこの後の時間がゆるりと長く流れた。

なにを食したか、今から思いだすのは不可能、写真から記憶をたどるしかない。

オ−ドブルいろいろ

あわびやサザエもあった、ブリや鯛、それから貝類の刺身・・・火の入ったものもいろいろと。

こうなると、何を飲んだのかが興味深い。写真で見る限りは数種類の純米酒・吟醸酒を冷やして飲んでいる。美味しい酒と魚による、酔いの気持ちよさは、いまさら言うまでもない。

能代の喜三郎の酒

飛良泉の純米酒

高清水

ふぐの明太子焼とイカのしょっつる

比内地鶏のつくね

酒をよく知った接客の若い女性がすぐれていた。付け焼刃ではないことが明白で、客慣れによるクズレもなく丁寧に節度を守った応対をしてくれた。

酒をよく知った接客の若い女性がすぐれていた。付け焼刃ではないことが明白で、客慣れによるクズレもなく丁寧に節度を守った応対をしてくれた。

食事の終盤に“磯焼”のパフォーマンスがあった。

目の前で、秋田杉の桶に近海で獲れた魚を入れ、このなかに800度に熱した真っ赤に焼けた石をほうり込む。ジュッと音がして、もうもうと湯気が辺りを覆い、魚たちは一瞬のうちに煮あがる。このなかに味噌を入れると、絶妙の魚の味噌汁ができあがる。

酒のあとの仕上げとして、フーフーいいながら風味のある味噌汁をいただいた。

デザート

***

食事のあとにお楽しみが二つ。

ホテルは趣向を凝らして観光客をもてなしてくれる・・・素直に受け入れて楽しもうじゃないか。

で、男鹿半島といえば何を思い出しますか?

わたしの記憶では、毎年かならず大晦日のテレビに登場した、鬼のような怪物・・・“なまはげ”です。

その”なまはげ”が、大音響とともに舞台の上で飛び跳ねる。小さな子どもならずとも気持ちのいいモノではない。泣き出す子どもまで出る、大人は笑いの渦・・・こういった光景って最近めったにお目にかかれない。

なまはげのパフォーマンス

もうひとつは津軽三味線ならぬ、“ふくの家”の秋田三味線。力強い津軽三味線とはまた違った、流れるような軽快さがあって心の琴線をくすぐる。

伊藤さん親子による秋田三味線ライブを楽しむ予定が、息子の「伊藤

福実都」さんが秋田民謡全国大会で見事準優勝を獲得したために多忙で、この日はご主人のしんみりとした弾き語りを聞かせてもらった。よかったですよ。

静と動、そして美味、男鹿温泉の夜をたっぷりと楽しませてもらいました。

(3)八郎潟と菅江・・・

翌朝、あまりにも美味しそうな料理がたくさんならんでいたので、たっぷりと胃のなかに詰め込んで出発、寒風山に登った。もちろん車である。

“寒風山”の名はまさしく“体”をあらわす。この季節でも、強い風に晒されていかにも寒げである。

背丈は355mとそんなに高くはないが、別名“妻恋山”また“羽吹風山(はぶかぜやま)”と呼ばれているように、樹木が生えず孤高を保っている。

寒風山より八郎潟方面を望む

頂上からの見晴らしは、“八郎潟”の眺望一点に尽きる。

それなのに、悲しいことに夏の靄がかかっていて緑の、あるいは黄金に輝く広大な開拓農地が観られない。かすかに秋田市内方面への海岸線が足元に見えるだけ。これは残念無念、眺望はあきらめるしかない!

展望台は写真展の会場にもなっていて、半島の古代から現代にいたる苦労の歴史など、なかなか興味深い資料が壁面を埋めていた。夏休みの終盤、宿題に頭を悩ますパパやママには大助かりと思うのだが・・・。

干拓時代の八郎潟

ここで、”菅江・・・”の名に触れることになる。

というのは、・・・・・壁に、八郎潟の干拓写真などに混じって、何枚か黄茶けた古臭い手書きの地図を見つけたので面白いと思って眺めた。そこに菅江の名が載っていた。

実はかつてある書籍でこの方と一度ご対面している。頭の中はうっすらとしか痕跡は残っていなかったのだが!

“菅江真澄”は江戸後期に、日本の東北部を中心に漂泊して、各地に足跡を残している。とくに秋田の殿様からは地誌を完成させてくれるように頼まれており、そのためにくまなく県内を歩いた。

踏破した山間の村や漁師町などを自筆の地図でわかりやすく描き、それにコメントを加えた。やがて絵図は膨大に蓄積され貴重な資料となった。

大げさに過ぎるきらいはあるが、

「菅江真澄なかりせば、秋田史もなし」 の様相がある。

わたしは菅江にある方を重ね合わせた。日本の津津浦浦を自身の足で歩いて調べた、亡き民俗学者・宮本常一がその人。どうやらその連想は間違いではなかったようだ。家に帰って調べたら、宮本の先輩でその道の権威・柳田国男(1875〜1962)が菅江を高く評価していたというのだから。

菅江真澄の描いた八郎潟

あとすこし、この話。

三河国(愛知県東部の豊橋)に生まれた菅江は諸国放浪の末に秋田にたどりついた。

先にふれたように、かれの幸運はこの地の殿さまに拝謁したことだろう。

仕事を与えられてからは亡くなるまで秋田領内を離れることはなかった。

きっと秋田の殿様に大事にされて居心地が良かったのでしょう。

かれの著書は歴史的な価値が高く、昭和32年には『自筆本 真澄遊覧記』89冊として秋田県有形文化財となり、その後平成3年に国の重要文化財となっている。

この日と翌日、しつこいくらいに菅江の名とその功績に出くわすことになる・・・。

(4)北の山里

今回の秋田の旅

南の十文字のあたり(西馬音内)からはじまって、

秋田を経由して男鹿半島をぐるりとまわり、北の能代から藤里町へ。

その帰り道角館を訪ねた。

秋田藩(正式には久保田藩)は江戸時代豊かなはずの藩だった。

その理由は名だたる米の産地であったこと、また秋田杉に代表される良質な材木の産地だったこと、加えて銀・銅など鉱物資源が豊かであったことによる。

藩の蔵には潤沢な資金が集まった。その資金によって、 佐竹の殿さまは都のさまざまな財や文化を買い求めた。昔から北前船が定期的に帰港していたのだから、他の東北諸藩と違って都との交易は訳もないこと。こうして秋田は京都と直接結びついた。

ただし秋田藩は、人件費に資金を持っていかれ、窮乏の財政であったという説がある。きっと事実だろう。

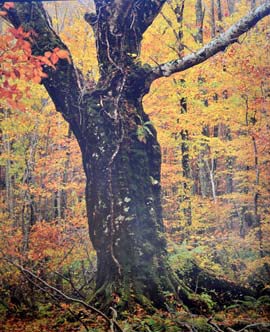

錦秋の白神山地

話が横道にそれる。

俗に、「秋田には美人が多い」 といわれている。代表例は小野小町!そして<1597>で紹介したポスターの女性!

その理由として世間は、雪国で陽にあたらないからとか、水がいいからとか、米が美味しいからなどと無責任に並べたてる。

わたしの偏見による推測では、「都の色白美人を数え切れないほど北前船で連れてきて血を交えたから」 である。

***

秋田近代史を紐解きながらすこしだけ産業のことに触れることにしたいが、まずは時代を幕末にもどしてみたい。

大政奉還があり、鳥羽伏見で敗れた幕府の徳川慶喜は上野の森にこもって恭順を誓う。

勝った官軍、とくに長州は京都で懲らしめられたからか、会津を唯一のターゲットにさだめ、攻め上がる。これに対して、東北諸藩の集団としての篤い志によって“東北列藩同盟”が結成され、会津を支援することでまとまった。秋田藩も当初は同盟に加わったが、クーデターによっていち早く離脱してしまう。

理由のなかに、それまでの歴史の違いもあるのかと思う。

他の諸藩と文化や思想まで違って、独自性をたもっていた。とくに隣接している、内陸の岩手南部藩とはまったく異なり、勤皇思想が強かった。

そんな背景のなかで、東北同士の戦争が始まった。

***

わたしはいま、白神山地の端っこ、県北の藤里町、大館市のあたりにいる。

145年前のちょうどいまごろの8月22日午前5時、大館は隣町の鹿角(当時は南部藩、明治4年に秋田県に編入)に攻め込まれた。

わずか3時間で決着はつき、大館城は占領される・・・。

昨日の友が今日は敵、維新後にはまた友となって仲直り・・・こんな関係って、どう付き合ったらいいのだろう?

他にも激戦は展開されるけれども、その説明をするのが本意ではないので秋田近代史はこの辺で終わりにしたい。

さて“大館”の名産といえば、秋田音頭にも歌われた“曲げわっぱ”がある。

このあたりでは良質な杉が生育する。

白神山地はブナの天然林で世界自然遺産になったが、低山には天然杉がたくさんあった。天然ものと植林された杉との違いは明らかで、天然ものは年輪の幅が狭い。すなわち固くて丈夫である。

この天然杉を利用して、熟練の職人たちが手技で仕上げたのが“曲げわっぱ”だ。この民芸品をご存知だろうか。懐古趣味の弁当箱としては高級品で、高いけれども、いいものはいい。

杉はいまでも貴重な天然資源である・・・で、土地の方に聞き忘れたことがあった。「秋田県人はそれだけ花粉症が多いのか?」と。

***

森が豊かで海岸線が長い。となれば次は何が来る?

当然、良質な漁獲物だ。海の獲物を「森が海を育てる!」の言葉は今や常識となった。

秋田の魚といえばハタハタが有名だが、タイやヒラメ、カレイ、イカ、タコ、アジ、エビなど豊富で、ハタハタについていえば資源確保の原則に従って漁獲制限を続けているという。

世界遺産センターの隣の道の駅で

意外と美味しい蕎麦をいただいた

車は白神山地の秋田県側最北の藤里町の国道を登っている。

人為の影響をほとんど受けていない原生の、広大な森のある場所、それが世界遺産“白神山地”。

残念ながら、少し前にこの地を襲った豪雨で道路が寸断され、その最深部に入り込むことはできなかった。停止線は“世界遺産センター藤里館”の目の前、「どうぞジオラマや写真パネルで我慢してください」 ということだろう。

というより、マタギしか入れない、人跡未踏の森ゆえに世界遺産に認定されたのだから、わたしたちが足を踏み入れるのはおこがましいというもの。そんな傲慢な人間にはなることは避けねばならない。

***

帰り道、内陸の“五城目町”のあたりを通った。40年も前にアパレルの事業を立ち上げる際、この町の縫製工場を見学したあと、何年か利用させてもらった。スマホで調べてみたら、今でもその工場はこの地に永らえていた。

ただ懐かしく、嬉しかった!

(つづく 「洗練された文化 角館」へ)

Copyright©2003-13 Skipio all rights reserved