(1) 出発

お盆休みが明けた月曜日、爽やか朝日を浴びて早朝の電車に乗りました。最近はほとんど乗ることのない午前6時台の電車でしたが、乗り合わせた乗客はほとんどが男性です。

昨今のマスコミは女力を盛んに訴えていますが、こういった電車の光景に出合うと、男性責任社会の実態をまざまざと見せつけられた思いです。

今回の旅は尾瀬、何回行ってもワクワク感で気持ちが昂ぶります。

朝の新宿駅

***

若いころ、「夏は海!」でした。

年を取ったら、海の照り返しが老体には厳し過ぎて、「夏は山!」となりつつあります。

これが実感です。

先般プールに入ってゆっくりと平泳ぎで浮かんでみたのですが、思うように身体が前に進みません。

クロールのビートが利かないのはわかっているつもりですが、平泳ぎのキックまで弱ってしまった・・・ああ、落ちぶれたものだと、ひとりプールサイドでハーハーと息を切らせて無様な姿をさらしたのでした。

***

昨年は富士山に登る意欲があり、意気揚々と「がんばるぞ!」登山にチャレンジし、自分で言うのもなんですが見事に登頂に成功しました。もっとも、“お鉢めぐり”も下りの“砂走り”も、息も絶え絶えということでしたから、あまり自慢にもなりませんでしょう。しかし自分のうちでは「まだまだやれる!」と自負をもったのは確かなことです。

さて今年はどこがいいだろうか・・・という数か月も前から評定がなされ、老年登山隊は尾瀬に向かうことになったのです。

いつもは車で出かけるのですがメンバーの住まいが都心から放射状に離れているため、新宿に集合してバスで行くことにあいなりました。

今回の挑戦目標は、私にとっては二度目の、「至仏山に登る」ことです。

数年前のチャレンジは日帰り登山でしたが、年齢のことを考えるとこれは一泊するのが無難です。みなさんの合意で下田代の“弥四郎小屋”に予約を入れました。

***

出発までの1週間、なんのかのと、心配情報が飛び交いました。

はじめて登る山は誰にとっても大丈夫だろうかと心配になるものです。

「ザックはどんな大きさのものがいいか?」が第一の質問。

次の質問は「食糧はどの程度必要でしょうか? 遭難に備えて非常食も必要ですか? それとも口をなぐさめる菓子類だけでいいですか?」

「ところで至仏山にセーターは必要でしょうか? 最近中高年の遭難が続きます。『至仏』という名前も気になります。かさばるけど 大事をとってセーターを持参した方がいいでしょうか?」

明日はこの頂に登る!

(2) 鳩待峠〜山の鼻〜尾瀬ヶ原

午前11時過ぎ、関越交通のバスは無事“戸倉バス停”に到着、すぐに乗り換えて登山口の“鳩待峠”へ向かいました。

出発!みなさん、やや硬い表情、というより引き締まった、よい表情をしています。

鳩待峠は“登山口”というより、“下山口”というのが正しいかもしれません。

というのは鳩待峠から尾瀬ヶ原に入るには、ここから小一時間下るわけですから。

「木道が整備されているのはうれしいですね。東京電力のロゴが焼印されていますが・・・東電はこれからも尾瀬を持ち続けるんでしょうかね」。

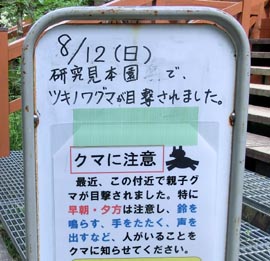

昨今は毎年熊が出没しているようです。

ご注意!

***

池塘に映る“サカサ燧ケ岳”

第一日目は、登山はありません。だから気が楽です。みなさんリラックスです。

山の鼻から尾瀬ヶ原に進出。

いつもの雄大な景観に再会、遥かかなたに男性的な燧ケ岳が屹立し、振り返れば“なよとした”至仏山。なんど出合っても飽きない眺めです。

尾瀬ヶ原の代表的な景観といえば、「池塘」と「白樺(あるいはダケカンバ)」。

池塘の水面を覆った葉の間で、純白のヒツジグサが小花を咲かせています。この花は正午前に開花して夕方には花を閉じます。花の寿命はわずかに3日、短い命を盛んに主張しています。 ちなみにニッコウキスゲはもっと短くて“一日花”です。

尾瀬ヶ原の池塘と

ヒツジグサ

向こうの森は牛首

翌朝の帰り道、ふたたび同じ池塘を通りかかったのですが、花は閉じたままでした・・・。

白樺の立ち姿は尾瀬における明快なアクセント。

一服の清涼剤。

原に立つ白樺はどこもシャッターチャンスで、旅人が立ち止まってカメラを構えています。

***

「花がない!」

隊長が短く漏らしました。

はい、今回の旅は至仏山登山もさることながら、尾瀬ヶ原全体に咲き乱れるニッコウキスゲがもう一つの目的だったのです。その「花がない!」

今年は遅霜にでも遭って花付きが悪かったと思いなおして、それも運命だと諦めるしかありません。

ニッコウキスゲはすでに茶色く、ススキの穂のように垂れ下がっています。これを水平に眺めますと、茎の部分は緑、その上部の花部は茶色で、すでに“草紅葉”の準備をしているようにも思われます。

「いまは夏から秋への端境期のようですね!」

きっとあと一か月もすれば尾瀬ヶ原は茶色に変色することでしょう。茶色は観る人によっては黄金色にも見えます。

「草紅葉・・・・・間もなく雪に覆われて長い冬の時期に入る・・・わたしたちもまた一年、年をとる・・・」。

下の大堀川

花を落としたニッコウキスゲ

(3) 牛首〜竜宮 燧ケ岳が間近に

午後の尾瀬ヶ原には夏の雲がぽっかりと浮かんでいます。

原っぱの水分を太陽が吸い上げて、その水蒸気が雲になって午後の雨を降らせます。これは小学校の理科で教わった一般常識、それゆえに山ではいつ降られてもおかしくありません。雨具は必携、というわけです。

雲の合間に太陽が現れて山の緑に微妙な陰影をほどこします。

「神の配剤・・・きれいですね!」 思わず賞賛の言葉が漏れてしまいます。

なかなか都会では味わうことができないこの大自然の光景!そのありがたみに、感謝しかありません。

突然、自宅からメールが入りました。

「至急どこそこに電話してください」 という内容です。この日は月曜日とあって周囲にハイカーは少なかったので遠慮なく通話。

「無粋!」、と感じながらも “AU”の携帯は、噂どおりの優れた通信能力を発揮してくれました。ちなみにドコモは通信不能の状態でした。

翌日の至仏山頂でも通話OKでしたから、AUは遭難に対しても威力を発揮してくれそうです。

***

幾種類かの緑の層

尾瀬ヶ原は、ハイヒールでは無理でも、ソールが平らな靴なら小学生でも十分に歩けます。

都会っ子には是非この景色を体感して欲しいと思います。

どのように感じるかは“その子次第”でしょうが、DSやプレステで遊ぶ日常とは全く違う世界を自身の目で見ることは、何がしかの感動を与えることでしょう。

また、教科書に書いてある「自然を大事にしなければいけません」というコンセプトを十二分に感じることができるでしょう。

何よりも大事な実践教育・・・・になります。

翌日のことですが、至仏山の中腹で若いおじいちゃんといっしょに登る小学校5年生の少年と出逢いました。

苦しい息を吐きながら、(ああ、いいなぁ) と、ほのぼのとした雰囲気を感じたものです。

***

竜宮の地名ともなった泉

この泉の元を訪ねると”竜宮城”に行けるとか?

さて途中、竜宮小屋でちょっと一休み。

ありがたいことに、玄関の掲示板に明日の天気予報が書き込まれています。

「午前は晴れ、午後雷!」 ん?カミナリ?

あの樹木も何もない裸の山で雷に襲われたら、逃げ場がありません!

「明日は、早めに出なければいけませんね」。

・・・・・結果的に翌日は、雲は出てきましたが、雨やカミナリに出逢うことはありませんでした。

一服の絵

竜宮小屋と、この日の宿泊地・下田代とは目と鼻の先です。

正面の燧ケ岳がぐんぐん近づいてきます。ごつごつした男性的な山容が、大きな屏風のように前面に立ちはだかっています。

一筋の陽光が、山の中腹に草緑の横縞を作っています。

美しい!

(4) 宿泊は“見晴”の「弥四郎小屋」

尾瀬ヶ原の東端”見晴”には6軒の小屋が立つ

正面が弥四郎小屋(泊)

弥四郎小屋に4時前には到着。すぐに入浴。

夕暮れという時間には少し早いのですが、東京の暑熱に比べて明らかな涼しさを感じます。おまけにこんな時間から風呂に入れるのがまことにありがたい。

「去年の富士山とは大違いですなあ」

「あのときは狭いところで重なり合うように寝ましたが、風呂はあるし、部屋も個室で広い。あな、ありがたや!」

山男は汗臭くて“ひげぼうぼう”というのが定説ですが、いわく「尾瀬は山ではない!」のでしょう。

さっぱりして暮れなずむ空を眺めれば、その青さには透明感があって、都会で味わえるものではありません。一つ一つの自然を真剣に味わう・・・年老いて鈍くなった感性に無理やり磨きをかけて、感じようとしています。

遥か彼方を眺めれば、至仏山がくっきりと稜線の影を作り、太陽はその端に沈んでいこうとしています・・・。

おっと、その前に、夕食です。

山の食事は何を食べても美味しい。ビールもしっかりといただきました。ちょっと高めのお値段ですが、ポッカさんが担いできたと思えばけっして高いものではありません。

弥四郎小屋の貴重な水場 湧水「弥四郎清水」

***

やっと暗闇がせまってきました。

夕食後、一人旅の50歳前半のおっさん(失礼!)が、山登りにおけるストレッチの重要性を披瀝してくれました。

かれの体は何しろ柔らかい。

「毎日の訓練で誰でもこのようになれます。1週間で3日でもよい。継続することが大事です」 といいながら、座ったまま脚を開いて胸まで床に摺り寄せたものです。

「うわっ、すごい!」 (訓練してもわたしにはとてもできそうにない・・・)

体が柔らかであれば、たしかに運動時の怪我は少ないでしょう。

柔らかくて強い筋肉、それがあればテニスにおいても「鬼に金棒」とは、常日頃から思っていた目標です。しかしなあ、続かないよなあ!

***

三日月が山の端に隠れようとしています。

青さが残る空に星が出ています。

星に知識のある方なら、暗がりの原のなかに紛れ込んで、「あれが北斗七星、こちらはベガ、そしてアルタイル・・・・、きれいですね。今の貴女もあの星に負けないくらい美しい」 などと気障な言葉をささやいても神様は笑って許してくれることでしょうが、当登山隊には恋をささやく相手もおりません。また星の知識もありません。

ゴルフの“まスターず”には関心が高いのですが、夜のお星様とは無縁です。

せめてもの慰みに、暗い休憩所の片隅にコンロをおいて、コーヒーを沸かしていただきました。

その美味なこと!そうやって高原の宵の雰囲気を味わって満足したのでした。

消灯は9時に決まっていますが、若い時なら酒でも飲んで、このあと、夜の時間を心行くまで楽しむところです。

しかし老体は、なんとその1時間前の8時には電気を消して眠りに就いたのでした。

そして翌朝

朝日を浴びた至仏山

いよいよこの山に登る!

(5) いよいよ至仏山へ

早朝の尾瀬ヶ原に朝霧がただよって、月並みな言葉ですが“神秘的”です。原っぱの中に足を延ばしてみると、朝露が半ズボンを濡らしてしまいます。

茎の頂に白い小花をたくさんつけた“イワショウブ(岩菖蒲)”に蜘蛛(クモ)がまとわりついて、その蜘蛛の糸も水滴で濡れています。

山小屋の庭でラーメンをすすっている山男と山女がいました。

小屋の朝食よりも「山に来たら自分たちで食事を作らなきゃぁ!」 と主張しているのでしょう。

それもまたよし。

***

午前6時半、小屋で昼食のおにぎりを受け取り、弥四郎清水でペットボトル二本に水を詰めていよいよ出発! ダンディ氏はここで5〜6本の水を確保された由。重いとは思いますが、「常に備えあるは憂いなし」とは、大震災の教訓でもありました。

山ではなにが起きるかわかりません。渇きを覚えたときに水がないと、想像以上に苦しいものです。

サワギキョウ

シロバナギボウシ

ミヤマアキノキリンソウ

ふたたび湿原に足を踏み出しましたが、二日目は一気に“山の鼻”まで横断して、登山口に向かいます。

青い空と緑の尾瀬ヶ原

見本研究園の登山口で記帳したのが8時25分、すぐ前を女性が単独で登っていきました。途中で追い抜きましたが、すぐに抜き返され、そのままこの小柄で優しそうな女性に追いつくことはできませんでした・・・。

***

下から間近に至仏山を眺めると、登山ルートがまっすぐに上がっているように見えます。蛇紋岩の茶褐色の岩肌も「大丈夫だろうか」と不安を呼びます。

しかし老年登山隊は、登るしかない!

午前7時半の至仏山

くっきりと晴れていても、やがて雲が出る・・・

山登りはいつも、最初の10分 (ten minutes) が苦しいものです。

体の仕組みはよくわかりませんが、肺の酸素を取り込むという機能が追いつかない、心臓の血液の早い流れに対応する準備ができていないのでしょう。勝手にそのように理解しています。

そうは思うもののこの上りはきつい。

山道というものは蛇行しながら開かれているという先入観と違って、まっすぐに登るというイメージです。

早くも「こんなにきついの?嫌になってしまう!」 と愚痴が出ます。

じっと耐えるしかないのです。

耐えながら、余力を残す。ゆっくりでもいいから同じペースで登り続ける。それが大事です。

速く歩いてすぐに休む!これがいちばん、やってはならないこと!

間もなく森林限界を抜けて見晴らしの良い高台に立ちました。至仏山のいいところは蛇紋岩質が多種の植物を受けつけないところ、すなわち、少し上にあがれば展望が開けるということです。展望が登山の唯一のごちそうなのです。

まさしく絶景です!

(6) 至仏山登頂

使用前・・・さあ今日はあの至仏山に登る!

小屋で一緒になった女性がもらしていました。彼女は少し前に至仏山へ登ったのですが、

「雨に降られてしまったので、蛇紋岩に滑って、たいへんだった!」 と真から恐ろしげな様子です。

(今回の彼女は「もうそんな怖いところは避けて、“見晴”から尾瀬沼のほとりに出て、“大清水”経由で楽々トレッキングする」 そうです。結果的には、帰りのバスが同じとなりました。)

その滑りがちな大岩を大股で、あるいは鎖を頼りに、よじ登ります。整備された材木の階段はたいへんありがたいのですが、段の高さが問題で、もう少し低い階段を設定してもらえるとありがたい。

疲れてくると5cmの段差を上がるのが一苦労、途中、立ち止まって荒々しい息を吐きながら、しばし休憩するしかないのです。おまけにこの階段がところどころ腐っているので、グラグラして、老体はフラフラしてしまいます。冗談抜きで危険極まりない!

こちらは、「数日前にヘリコプターで救助された方がいる!」 とバスの運転手に脅かされています。

汗を拭いながらひたすら登る!

手前の緑がが見本研究園

最近よく熊が出没する 要注意!

蛇紋岩の大岩の間を抜けて

呼吸が苦しくても、一歩一歩、着実に登る。

おかげでだいぶ高いところまでやって来ました。

苦しい息をしながらも、時々振り返って下界を眺めるのが楽しみです。

“牛首”が意外と近いところに横たわり、遠く左側に“東電小屋”が見えます。もちろん燧ケ岳は相変わらず堂々とした山容を見せています。

今登ってきたばかりの“山の鼻”の山小屋群の屋根がすぐ足もとに見えました。

チングルマ

息を整えるためには登山道に咲き誇る高山植物を眺めるのが一番です。

エーデルワイスによく似た“ホソバヒナウスユキソウ”を見つけました。確かにカメラで撮ったつもりですが、上手く撮れていません。

チングルマ(稚児車)の白い毛が風を受けて、名前の由来の「子どもの風車」のようです。

白い小花は“ウメバチソウ”です。一本の枝のさきに、梅に似た可憐な花を一つだけつけます。

ウメバチソウ S氏撮影

頂上までトンボが多かった

アキアカネ

秋が近い

蛇紋岩の脇の岩陰に、強い風を避けるように、釣鐘状の青紫色の花をつけたシャジン(姫紗参)が群生しています。

山に咲く花はどれも可憐でかわいらしい。強い風や雨に襲われながら、それをじっと耐え、頭を使って岩陰に隠れています。種の生存をかけて戦っているのです。

夏の空

もうすぐ頂上だ!!!

ドキドキする心臓や脚の痛みを我慢しながら、1時間、2時間と登っていけばやがては頂上に到着します。

頂上はもっと上だ、と考えながらの歩行でしたが、花を眺めながら高度を稼いでいたのでしょう。

「あれっ、頂上に出た!」 と、登頂はあっけない感じでした。

途中冷たい風も感じたので、降られるかなと不安もありましたが、なんのトラブルにも合わず830mを登りきりました。

余裕を持って設定したはずの時間でしたが、登頂まで3時間半と、30分ほどオーバーしてしまいました。

苦労しましたが登頂しました 満足!

さっそくお弁当です。リュックを下ろして、靴紐を解いて、ごつごつした蛇紋岩に腰掛けておにぎりをパクつきます。山登りで一番リラックスする時間です。

幸いなことに天気は晴れ、多少の雲はありますが、四方が開けていますので、遥かかなたまで見通すことができます。

「景色は最高!確かに頂上に立っている!」 その実感を噛みしめます。

周囲の山々も祝福しているかのように穏やかな姿を見せています。

1時に近くなって、気がついたら周囲に人がいなくなっています。

「バスの時間があるからそろそろ下りましょう!」

彼方の山は越後か信濃か

ヒメシャジン

下りは楽! と思い込んでいたのが、さにあらず、なかなかたいへんでした。

“小至仏山”までは、下ってから登り返します。このルートがゴツゴツした岩の連続で、おまけに狭くてぬかるんでいる。

景色を眺めている暇もないのですが、蛇紋岩の上に、ホシガラスを見つけました。すぐにカメラを取り出して、躊躇せずにパチリ! 瞬間彼女は飛び去ってゆきました。これも一期一会です。

小至仏からの下りで 蛇紋岩の上に止まったホシガラス

身体はチョコレート色、羽毛の先が白色で、星をちりばめたように見える

東京への帰りはバスなので、時間が決まっています。鳩待峠発最終は15時25分(尾瀬戸倉発16時20分に乗り継ぎ)。あまり時間がありません。

隊長はそのことがわかっていますから、ドンドン先を急いでいます。

残り三人は急いではいますが自分のペースです。

いつもの調子で(なんとかなるだろう)と高をくくっていますが、徐々に余裕がなくなっていきます。

そうなると、くだりの道は長い。

左手下方に鳩待峠の建物の屋根が見えていますがなかなかたどり着けません。

最後は駆け足のような速さで駆け下りました。

間に合った!5分前です。

ああ、疲れた!

下りでの光景

関東の水がめが見える

***

なんとか最終バスに乗り込んで、涼しいバスで一眠り。

関越自動車道を走って、練馬インターから新宿に着いたのは8時半を少し廻っていました。

汗臭い山男たちは都会の雑踏に紛れ込んで、ビールをいただいて解散となりました。お疲れ様でした。

(おわり 2012夏)

Copyright ©2003-12 Skipio all rights reserved