京都にはお寺が多く数え切れない。

私は出家する前の有髪の頃から京都が好きで、よくひとりで訪れていた。それ以前、私が小説家を志して、家も家族も捨て、ひとりになって飛び出したあと、とにかく身を落ちつけたのが京都であった。23から26までの歳月、京都市民として私は暮らした。

住んでいるうち、自然に馴染んでいた古都の様々な生活習慣や、守り伝えられた季節毎の決まりの行事にもまして、辿り歩いた寺々から、千年の古都の文化の厚さを教えられた。

長い歴史の中では、大きな寺を戦いの時の本陣につかわれるような不幸もあったが、とにかく千年の歳月を耐え抜いてきた寺々が今も京都を飾っている。幸いなことに、あの長い不幸な戦争にも、京都は戦災をまぬがれてきた。アメリカ軍は、京都の文化を惜しみ爆撃しなかったのだと伝えられている。

それから、早くも60年の歳月が流れている。仏教上にも様々な法難や紆余曲折を経てきて、今はまた何度目かの仏教ブームという時代がもたらされた。

老人は、自分の日常生活に不安を感じ、老い先に脅え、若者は、就職難に疲労困憊し、壮年者は、突然のリストラに命を絶つ者が跡を絶たない。人心は荒廃し、親が子を殺し、子が親を殺す恐ろしい風潮が起きている。

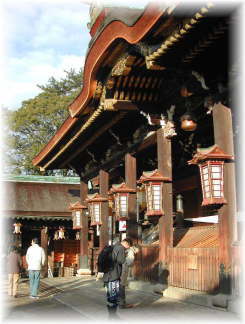

そんな不安と混迷の世の中で、人々はつかの間の平安を求め、寺や神社に詣でるようになった。困ったときだけの神頼み、仏頼みといわれてもいいのだ。どんなきっかけであろうと寺を訪れ、静寂な空気につつまれ、本堂の灯明りに心を和ませられ、自然に掌が合わさればいいのだ。

この世は苦だと、言い切られたお釈迦様の言葉を思い出す。

苦しいから、私たちはそれを分けもってくれる愛する人を求めるのであり、淋しいから、共に泣いて肌であたため合ってくれる人を求めるのである。

凡夫の愛は、見返りを欲している。

本当の愛とは、無償の愛、あげっ放しの愛なのである。

それは仏の愛にしかない。

無心に詣ればいい。無心に祈ればいい。

あの仏の大きな耳は、私たちの嘆きのすべてを聞き取って下さろうとして、大きくなったと思えばいいのである。

出家してはじめての正月を迎えたとき、私は三十三間堂の中央の壇で、当時の御門主だった杉谷義円大僧正と並んで座らせていただき、観音経をあげた。

目の前には一千一体の金色の観音様が所せましとひしめいて並んでいらっしゃる。私は緊張と興奮ではじめは無我夢中であったが、そのうち背後から次第に観音経を唱和する声が多くなり、それは波のようになって堂内を埋めてきた元旦参りの人々が、思いがけない御門跡の元旦の初読経にめぐり合い、喜びのあまりお経を唱和しているのであった。

11月5日、鉄幹は二人を誘い出し、京都で落ち合っている。講演旅行の帰りで、登美子は京都の姉の家から、晶子は大阪から合流した。

三人は南禅寺界隈をそぞろ歩きし、紅葉の美しい永観堂へ参った。

京都で生まれ育った鉄幹にとって、そのあたりは自分の庭のようにくわしかった。二人の若い美しい、自分にうっとりと心を寄せている娘を両手に花と携えて、鉄幹の気分は、さぞ愉しかったこと だろう。

登美子は親の定めた結婚をしなければならぬと、二人に打ちあけ、鉄幹への恋をあきらめようとする。

それとなく紅き花みな友にゆずり

そむきて泣きて忘れ草つむ

登美子はそんな心境で身を引いていった。鉄幹は美しいつつましい登美子を白百合と呼び愛していた。この時点では、野暮ったい晶子より、上品で可憐な登美子のほうに鉄幹は惹かれていたのではないだろうか・・・・・。

(「寂聴古寺巡礼」)

清水の観音さんで人々に親しまれているこのお寺ほど全国的に名のとどろいた観音もない。平安の昔から、長谷の観音と並び称して崇められていた。

目のすぐ下には音羽の滝が落ちているのが見える。滝といっても、ちょろちょろした水が流れているだけだが、清水寺の何よりの名物である大西良慶師が105歳の高齢を迎えられ、今なお健康で、老人ボケなどおよそ縁のない頭の冴え方で、活躍していられる、その健康の秘訣は、

「何も健康法なんかあらへんの、観音様の音羽の滝のお水を毎日いただいているだけなの、あの水の中にはミネラルが仰山はいっていて、それが体によう効くの」とおっしゃったとかで、たちまち流行になり、この頃では毎朝、5時、6時の参詣のついでにお滝の水をポリバケツやパックにつめて帰る人が急増している。

観音様のご利益という霊験譚も、千年の昔から、この寺ほど数多く語り伝えられているところもないだろう。

(「寂聴巡礼」)

私は建仁寺の塀に沿ってさまざまな季節ひとりよく歩いた。京都の市中の、もっとも繁華な四条通や祇園がついそこにあるとも思えない静寂が、いつの季節もその塀の外にはただよっていた。

私が家を捨て、京都にはじめて一人で住みはじめた頃のことだ。私の駆落ちの相手は気が変わり、私はひとりで家を出て、京都に住みついていた。そんな私を訪ねて、若い男は時々遠い町からやってきた。

男の友人がその頃宮川町のお茶屋に居候していて、私たちは一晩中らちもない話しをして雑魚寝したりしていた。

男を待つ間、私は何時間建仁寺のがらんとした境内ですごしただろうか。

祇園の女と宮川町の女の区別もつかなかったその頃の私には、日本髪の若い女が、泣きながら、たそがれの寺の庭をことことと駆け去るのをぼんやり見送ったりしていた。

花街の女たちは、迷信深く信心深い。時代は移り、妓たちの気質は変わっても、恋をするときの悩みや苦しみは一向に変わらないらしく、神詣でも寺詣でも、祈ることの筋合いは母や祖母の頃と同じなのがいじらしい。

(「京の道」)

宗匠頭巾に杖を突いた小柄だが品のいい老人と、その妻らしい銀髪の老女が、芸者と舞妓を二人連れて、花のまわりをゆっくり歩いている。

「先斗町の妓たちでしょうね。祇園は今日は一人残らず、あそこへ出ていますから」

敏子がいった。

「きれいな妓たちね」

「ええ、先斗町には華やかな美女が多いですよ。上七軒の芸者はまた情が深くて、親しみやすくて、それぞれに味があるからいいですよ。踊りだって祇園の都をどりに対して先斗町が鴨川おどりでしょう、上七軒が北野踊りでしょう、都をどりは品がいいし、鴨川おどりは華やかだし、北野おどりは芸熱心だし、お互い競い合うから、客はあっちにもこっちにも義理をたてなきゃならないと、こぼしながら、それがまたけっこう愉しいんですよ」

「そういうものかもしれないわよね」

「少し歩きましょうか」

恭子は敏子を促して床机から立上がった。円山公園を横切り、高台寺のほうへ歩いていく。静かな道でいつ歩いてもよかった。道のかたわらに文の助茶屋の大提灯が出ていて、門の中を覗くと、名物の甘酒を飲む人々で床机はどれもふさがっている。そこを素通りするともう目の前に八坂の塔が見えている。二人の足はゆっくり三年坂のほうへ向かう。

「結婚したいような相手がみつかったというわけね」

(「京まんだら」)

浄土宗の本山知恩院は、除夜の鐘で有名だ。大鐘を、たくさんの僧が綱引きのように綱にしがみついて、撞木(しゅもく)を引くところは、毎年のようにテレビで放映されてなじみ深い。

鴬張りの廊下もまた有名である。小学生の頃、はじめて修学旅行で京都に来たとき、寺僧の説明を聞きながら、キュッ、キュッと鳴る廊下を何度も往復したものだ。

この寺には、千姫のお墓があることは知られているが、佐藤春夫夫妻のお墓があることは、あまり知られていない。

わあっと、女たちの間から明るい爆笑がわいた。

女たちの前には所せましと皿や小鉢が並んでいる。めいめいの前に小さな七輪と鍋もおかれていた。一コース相当な分量らしい。女たちは、キャッキャッと笑いさざめきながら、引きあげていった。

亮子も形だけ箸をつけて、湯豆腐の一コースが終わったころ、今にも雨が降りそうにあたりが暗くかげってきた。

湯豆腐やを出て、南禅寺の山門の方へ歩いていくうち、とうとう細い雨脚が光りながらあたりをつつんできた。青葉が雨にしめり、急に冴え冴えと緑を燃えたたした。

(「女徳」)

20年も前、はじめて三千院を訪れたときは、新緑の季節で、楓の若葉が透明な緑に輝き、往生極楽院の前の庭は、木洩れ陽がエメラルド色の光の雫を降りそそいでいて、この世ならぬ美しさであった。

まさに浄土とはこういう世界をいうのかもしれないと思った。その上、ふっくらとしきつめた苔のあちこちに、石楠花の花が咲きみちていて、緑一色の世界に華やかな灯をともしたように匂っていた。

まさに浄土とはこういう世界をいうのかもしれないと思った。その上、ふっくらとしきつめた苔のあちこちに、石楠花の花が咲きみちていて、緑一色の世界に華やかな灯をともしたように匂っていた。

そんな美しい石楠花を見たこともないと思った。花びらは大きく、ふっくらと盛り上がり、薄紅のほのかさは極楽浄土にたなびく霞の色かと思われた。

私が実光院へ行く日も必ずといっていいほど雪が降った。それまで、私は大原の風光や寺々に魅せられ、四季のほとんどを訪れないことはなかった。春も初夏も、夏も、秋も、大原の里はその折々の美しさに光り輝いていた。けれども私は厳寒の雪の日に、まだ大原を訪ねたことはなかったのだ、

山の木々も渓流も雪に煙り、いきなりひらける大原野もまた一面の蕭状(しょうじょう)たる雪景色である。昔から、この地が、隠者の里として伝ってきた歴史もうなずけるのである。

(「寂聴古寺巡礼」)

その日の帰り、私は同行の人々に誘われるまま、修学院から畠中の静かな道を歩き、詩仙堂へはじめて行った。鄙びた土塀や駄菓子屋の店がある一乗寺界隈には、すでに詩情がただよっていた。

さっきまで人々に占領されていた縁側に近い座敷に座ると、庭の奥のさつきの刈りこみの樹々が、低く庭の向こうにつらなり、海に向かっているような感じになる。縁側のすぐ前に、たいそう大きな旧い山茶花の樹が立っていて、枝々をおびただしい白い花が飾り、まるで白煙をあげているような花あかりが、あたりを照らしていた。

一瞬の清冽な印象が胸にときめいた。

秋の終わりという感じがひしひしと黄昏の中からせまってくる。それは熱い恋に別れをつげた後の、すがすがしさと淋しさを伴う感懐に似ていた。

(「京の道」)

車を降りるとさすがに、空気が市中とはちがう美味しさで胸にしみいってきた。

流れの音がするので、茶店の裏にまわると渓流の中に、しば漬けの樽が三箇つかっていた。流れに浸してある大根と葱の、緑と白がしみいるような鮮やかさで、そこに秋が深まっていた。

「女院は十五にて女御の宣旨(せんじ)を下され、十六にて后妃の位にそなはり、君主の側に候はせ給ひて、朝には朝政(あさまつりごと)を勧め、夜は夜を専にし給へり。・・・・・」

祖母が必ず涙ぐんで、口誦んだ歌うような一種の節のついた調子が、思い出されてくる。

書院を背にして、小さな庭を前に縁側に座っていると、ようやく心がしっとりと落ち着いてきた。

運命に押し流され、運命に逆らえず、この山里にかくれ棲んだ建礼門院の29歳の嘆きの深さが、歳月の波の底から、今、自分の胸にひびき伝ってくる不思議さに打たれてくる。

(「女徳」)

今年の初筍は常寂光寺さんからいただいた。藤原定家の旧跡としては、嵯峨野には厭離庵(おんりあん)、二尊院があるが、この常寂光寺もその一つで、定家の木像をまつる歌仙祠もある。常寂光寺は嵯峨野でも静かで美しいお寺で、私は得度前から好きでよくひとり出かけていた。

ここの紅葉が美しく、青葉もまたよかった。

桜も人知れず咲くという風情があった。

まさか、将来この近所に住み、このお寺さんと友だちづきあいする日があるなど、夢にも考えたことがなかった。

それにしても、二尊院といい、厭離庵といい、常寂光寺といい、定家の旧跡はどうして嵯峨野でもとりわけいいところばかりなのだろうか。

(「嵯峨野みち」)

3月13日が東大寺のお水取りのクライマックスだが、嵯峨の清涼寺釈迦堂では3月15日夜、釈尊の涅槃会(ねはんえ)の祭りとして、本堂に涅槃図をかかげ、念仏をあげた後、夜9時ごろ、御松明と人々に親しまれている火の行事がある。

松明はごうごうと音をたてて火竜が天に駆け上がるように火柱が夜空をこがし、火の粉が金粉のように舞いながら見物の人々の頭上に落ちてくる。

御松明を見に釈迦堂に行くとき、闇の中から懐中電灯や提灯の火が近づき、

「こんばんは・・・・、おこしやす」

と声をかけられる。夜風も灯の中の人の顔も、もう春どすなあとささやいているようである。

(「嵯峨のみち」)

嵯峨にある天竜寺は、南に嵐山、大堰川(おおいがわ)をひかえ、北に亀山がつづき、京都でも絶妙の名勝の地にある。私は旅に出て帰洛するときは、いつも路を大堰川沿いの堤にとり、嵐山に向かって車を走らせる。どの季節でも大堰川は清流が豊かで淙々(そうそう)と水音がひびき、行く手には嵐山、亀山、小倉山の峯々がなだらかな弧を描いて重なり、その彼方に愛宕山(あたごやま)が聳えている。

花も新緑も、万緑も、紅葉も、雪も、それぞれの季節に山々に表情をそえ、風景は飽きることのない美しさである。いつの季節も、渡月橋(とげつきょう)がのびやかにかかって、その風景を引きしめている。

臨済宗天竜寺派大本山だけあって、堂々とした風格はあたりを圧し、京都五山の第一位の名刹(めいさつ)という名にふさわしい。

(「寂聴古寺巡礼」)

仁和寺といえば、学生時代に習った兼好法師の『徒然草』のこっけいな法師の話がまず思い浮かぶだろう。

ところがこの仁和寺は、そんな愚かな僧ばかりではとても保てない屈指の門跡大寺の筆頭なのである。

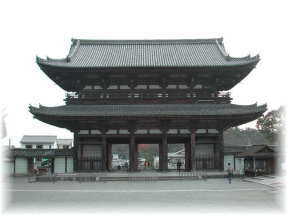

嵯峨野の入口にあるこの寺は、白い土塀で囲まれていて、塀には門跡寺のしるしの横線が入っている。すがすがしい土塀の真中にどっしりした楼門が威風堂々と聳え立っている。京都三大門の一つで、徳川家光の寄進だという。

奥嵯峨に住むようになってから、私にとってはこの仁和寺の楼門が嵯峨野への入口であるような気がしている。寺はうんと大きいか、うんと小さいのがいいという私の持論は、この楼門から仁和寺の境内を眺めたとき、浮かんだ言葉であった。

ああ、さすが天皇の寺だという感懐に胸をつかれる。何よりも、その、広々として雄壮闊達な眺めに圧倒される。

(「寂聴ほとけ径」)

妙心寺は洛西右京区花園にある臨済宗妙心寺派の大本山である。洛西最大の禅寺である。

双ヶ丘の東にあり、13万余坪の寺域だという。七堂伽藍が整然と並び、禅宗伽藍形式の代表的なものである。花園天皇の離宮だったのを、関山国師を開基として寺にした。

伽藍のほとんどが国宝で、塔頭(たっちゅう)にも国宝が多い。

寺内に、著名人の墓が多い中に、佐久間象山や、西田幾多郎博士の墓もある。

出家する前から私は嵯峨が好きで、一人でよく訪れていた。その時は最後に行くのは、落柿舎で、もう観光地も帰ってしまったころ、すべり込みで入れてもらった。

蕉門の十哲の中でも、東の其角、西の去来と呼ばれた向井去来が営んだ庵と伝えられている。芭蕉がここに滞在して『嵯峨日記』を遺したことは世に広く知られている。生垣に囲われたささやかな門を入ると、正面の古壁に蓑と笠がかけられているのが、十年一日の如く変らない風情である。それが落柿舎の表札のようだ。昔、庵主が在住の日はかかり、ないときは留守という言い伝えがある。狭い前庭にひょうひょうと高い柿の木があり、軒に近く松の木が立っている。

嵯峨野で、門の前に前田があるのは、今では落柿舎と、わが寂庵だけである。寂庵の前田は、他人のものだから、いつ売られてしまうかわからないが、30年も売らないで、まだ季節の野菜を持主が作っている。俳人が来ると、必ず前田に感動して句を作る。

そしてその都度、

「落柿舎の前田もいいですね。でも寂庵の方がいい」

とお世辞を言う。よその前田の自慢をしたってはじまらない。

昔はひっそりとして、いつ行っても誰もいないか、一、二人の人が黙って庭に向いて座っていて、互いに目も合わさず、声もかけないようにしていたものだ。最近は縁側にずらりと並んで思案気に両手で顎を支えて、謎解きでもするように、庭を睨んでいる状態である。

さまざまな人が、ありとあらゆる解説や感想を書いているが、どれを読んでも解ったような、解らないような気がするだけだ。

こういう庭は、人の意見など聞かず、自分が好きなときに一人で出かけ、何も求めず、心を無心にして、ぼんやり向き合っていればいいのである。

誰が作庭したのか今もわからない。三方を低い土塀で囲んだ長方形の百坪ばかりの庭に、白い砂が敷きつめられ、十五個の石を七五三に配してあるだけで、一木一草もない。まあ、白砂を海原と観じ、石を島と見立てるのが自然だろうが、違う意見を持ったところで罰が当たるわけでない。

醍醐寺というと塔と桜をまず想う。桜は秀吉の有名な醍醐の花見の故事があり、秀吉はこの花見のため700本も下醍醐から上醍醐に向かう道の両側に植えたり、堂塔の建立を急がせたり、多くの知行を下賜したりして準備おさおさおこたりなかった。

北野の大茶会でもそうだが、太閤となってからの秀吉は、何でも大仰に、できるだけ派手にすることを好んでいた。

それは自分の天下一という政治家の地位の誇示であったのだろう。自分はこんなに偉大なのだよと、庶民にデモンストレーションする必要があり、それは自分自身への慰めであったのだろう。最高の地位の人の孤独と憂愁は、当人にしかわからない。

豪華な花見の後わずか半年で死んでいる秀吉は、この醍醐の花見が栄華の頂点であり、同時に運勢の下降の出発時でもあった。

宇治川に臨み、鳳凰が翼を拡げたような形で長く左右に翼廊がのび、真中の中堂の背後には尾廊が出ている。

中堂には内部に定朝作の皆金色丈六寄木造りの阿弥陀如来像を安置し、そのまわりは人知で考えられるかぎりの善美をつくした荘厳(しょうごん)をほどこしている。

平安時代の大極殿を写したとも、浄土変相図に描かれた宮殿楼閣を写したともいわれているが、その外観の美しさにも劣らず中堂の中の精緻を極めた荘厳の見事さは、これが千年前の日本人のしたことかと、幾度見ても感動せずにはいられない。

中でも長押の上の小壁に舞う、52体の雲中供養(うんちゅうくよう)菩薩像の可愛らしさは、幾度見ても見飽きない。

舞っている菩薩、風琴をかなでている菩薩、笙を吹く菩薩、合掌して仏を賛仰(さんぎょう)している菩薩、そのどれもが、優美で可憐で、しかも動的でいきいきしている。

飛天菩薩の可憐な表情と、阿弥陀仏の豊かで優しい典雅な表情を仰いだだけで、人々はこの世の苦を忘れ、自分もまた軽々とした体となり、雲に乗って、舞い上がるような錯覚をおこしたのではないだろうか。

(「寂聴古寺巡礼」)

<完>

△ 正月の京都を行く|△ 京都・桜花爛漫|△ 秋の洛北・大原散歩

Copyright c2003-6 Skipio all rights reserved

■三十三間堂 ■永観堂 ■清水寺 ■建仁時 ■高台寺 ■知恩院 ■南禅寺 ■三千院 ■詩仙堂 ■寂光院 ■浄寂光寺 ■清涼寺 ■天竜寺 ■仁和寺 ■妙心寺 ■落柿舎 ■竜安寺 ■醍醐寺 ■平等院