富士登山 9月 〜厳しい試練

2011年9月8日〜頂上は冬

(1) 序章 強い風

普通に生活をしていて、強風に向かい合うのは台風のときぐらいのものだから、風に恐怖を感じるなどということは経験がない。

普通に生活をしていて、強風に向かい合うのは台風のときぐらいのものだから、風に恐怖を感じるなどということは経験がない。

富士山はとくべつのものなのか?

崖淵の斜面で、吹き飛ばされてしまうんじゃないか、あるいは風のために足を踏み外したらどうなるのか、などと恐ろしさを感じることがしばしばであった。

***

この風は高度が上がるほど激しく吹いた。

午後3時を過ぎると東側斜面は日が翳り、そのなかを8合目に向かって登坂するわたしたちに容赦なく襲いかかる。

風が体温を奪う。

それまで半そでシャツ一枚で登っていたわたしは、長袖シャツを着てなお寒さから逃れられず、とうとう冬場に着用するフリースの上衣まで着込んだ。

それまで半そでシャツ一枚で登っていたわたしは、長袖シャツを着てなお寒さから逃れられず、とうとう冬場に着用するフリースの上衣まで着込んだ。

『陰富士』がはっきりと目の前に見て取れるが、そんなものに一喜一憂している余裕はない。

この登山のリーダーである鬼軍曹も時計を眺めてイライラしたにちがいないが、へとへとになったわたしたちを我慢強く叱咤激励してくれた。

午前10時過ぎに5合目を出発して6時間が経過し、本来ならとうに着いて、ビールで疲れをほぐしていなければいけない時間なのに、まだ目的地すら見えない。

***

最後は「ガンバルゾ!ガンバルゾ!」の連呼で気合を入れ、やっと8合目の小屋にたどり着いたのであった。

この季節、本8合目の小屋より上に、管理小屋は開かれていない。

この小屋も週末には営業を終了して長い冬の眠りに着く。じつに富士に登れる今年最後のチャンスであったわけ。

よくここまで登ってきた・・・。

***

夕食に缶ビールを一本だけいただいた。

麻痺した身体ゆえか、あの、スポーツで汗を流したあとの快適な喉越しを味わえない。身体が冷え切っているからだろう。頭の芯に疲れが深く刻み込まれたようでもある。

この奥深い疲れは寝付いてからも抜けず、翌日に持ち越されることになった・・・。

蚕棚のような寝床に滑り込んで午後7時には寝込んでしまったが、すぐに目が覚めた。

その後ほぼ1時間おきに目覚めた。喉が乾いたので水を買いに棚から脱け出したが、スポーツドリンク一本では足らず、もう一本を買い求めた。

ストーブに当たりながら、ボーっとした頭で周囲を眺めていたが、この時間に食事をしているグループがあり、また、小雨の振り出した登山道を上に向かう若者たちのグループの元気な声も聞こえてきた。

時間はまだ午後9時を回ったところだもの・・・。

秋晴れの9月8〜9日で、富士山に登ってきました。

さすがに日本一のお山、雨や風に襲われ

きつかった!

写真は7合目の山小屋付近

(2) リベンジ

富士山は古来、その山頂に立てば霊験新たかで極楽にいけるということから、日本一の信仰の山とされてきた。

富士山は古来、その山頂に立てば霊験新たかで極楽にいけるということから、日本一の信仰の山とされてきた。

江戸時代には町人や農民のあいだで信仰結社が誕生、その名が今に残る“富士講”である。

当時は今と違って交通機関がないから自身の足を頼りの道中であった。

誰でもおいそれとは行かれない。

健脚者のみの遊興でもあった。

そこで遠方の信者は、富士山の守護神である浅間神社を家の近くに勧進して、何々富士と名づけた。そのご近所さんに上ることで、本家の富士に登山したのと同じご利益があるとされた。

これが富士山信仰である。

浅草に“お富士さん”と親しまれている富士浅間神社があり、そこにいたる小路を“富士通り”という。その界隈には時々仲間と出撃して気炎を上げる。

“お富士さん”は浅草寺の祭礼と連動して、昔はたいそうな江戸っ子を集めたようだ。

それはひとつの例で、他にも江戸市中にたくさんの“お富士さん”があったと聞く。

***

わたしたちの富士山は1年前の飲み会に端緒があった。

わたしたちの富士山は1年前の飲み会に端緒があった。

還暦を過ぎた小父さんたちに、今回のリーダーとなったワンゲルOBの山のベテランが、「富士山に登ってきたけど、こんどみんなで登りませんか!」 と口火を切った。

その鬼軍曹(仲間内で発せられたものだが、親愛の情をこめて使わせてもらう)は、ワンゲルの仲間とヒマラヤのトレッキングをはじめとする壮大な登山計画を持っていて、富士山は絶好のトレーニングコースなのだ。

誘いに躊躇するものあり、とても登れないと直ちに断るものあり、というなかで3人がとりあえず手を上げた。

お二人には「一生に一回は登らなくては!」という強い決意があった。

あるいはもっと深い「上らなくては」という信念があったのかもしれない。

***

わたしにとっては3回目の富士山である。

わたしにとっては3回目の富士山である。

最初ははるか遠い昔の高校時代の夏休み。静岡県内の高校はどこもたいてい『富士登山』を教育の中に取り入れていた。

しかるに壮大な団体登山のなかで何とかみんなについて登ったという記憶のみがある・・・。

そしてその20数年後、長男が中学進学を迎える記念として二人で登った。

ところが受験勉強で寝不足の息子君は、7合目で「頭が痛い!」と訴えた。

夜、夏の雨が登山道を濡らしていた。

下からは次から次へとひっきりなしに、ヘッドランプをつけた登山客が登ってきていた。

すぐに山小屋に避難したが、狭い布団に包まれながら、夜通し「痛い、痛い!」と訴え続けた。

夜が明けると登頂を断念して下山した。

わたしにはそのときの無念さが残っていた・・・。

(3) アプローチ

町田を7時46分発のあさぎり1号に乗って御殿場で降りた。

町田を7時46分発のあさぎり1号に乗って御殿場で降りた。

この電車は富士登山のタイミングには好都合で、登山口の御殿場口(須走口)行きバスが駅前から出ている。

ただしわたしは、都内から出たこの日のパーティの車に拾ってもらう。

20分ほどで須走口に到着、すぐに装備を確認して出発だ。

古御嶽神社前の時刻は10時20分!

***

富士山の登山道は3ルートがある。

まずは河口湖から富士スバルラインを登った吉田口5合目(富士吉田=高度2300m)から登るルートで、おそらくここから登る方が一番多いだろう。

次は富士山スカイラインからアプローチして富士宮口5合目(高度2400m)から登るルート。このルートはもっとも距離が短く、山小屋も等間隔に建っているので楽のように思われる。

そしてわれわれがこの日選んだ須走口ルートだ。

須走口5合目の高度は2000mで一番低い。したがって長い距離を歩かねばならない。この日は8合目の山小屋に泊まる予定。その3400mの山小屋まで1400mを登る。長くて辛い道だ。

一日1000mの高度を稼ぐのはなんとかなるが・・・・、というのが経験上の感覚で、それにさらに400mを上乗せするわけだから、これは覚悟してやるしかない!

***

上りはじめはまだ鼻歌が出た。

上りはじめはまだ鼻歌が出た。

このルートはかなりの高さまで樹林が日陰を作ってくれるから、涼を得られ、それだけ登りやすい。

6合目の長田山荘前に到着は11時58分。

普通の足なら1時間だから40分ほど遅い。

このペースだとかなりたいへんで、小屋に着く前に日が暮れてしまう。

うらめしいのは、ここの高度2420mは、富士宮ルートの出発点と同じたかさにあるということだ!

始めてしまったからには下を向いて黙々と、ただひたすら登るだけ。苦しさや辛さは口に出せばその分疲労が増す。ただひたすら歩き続ければ、やがて、きっと着く・・・それが山だ!

(4) 小屋を揺るがす風

7合目より上の世界は下に比べて、けっしてよい天気とはいえなかった。それでもこの山登りの一番の美しい光景は、まちがいなく夕景色と、朝一番の太陽にあった。

夕刻の風は変わらず強かった。北西の雲海の上に、夕日を浴びた八ヶ岳が浮遊しているように見えた。震える指でカメラのシャッターを押した。

朝日は、“This is the real Sunrise of Fuji” といえるものではなかったが、それでもなんでも、雲を割ってオレンジの光彩を放ち始めた太陽は、かけがいのないものであった。まさしく一期一会を実感させてくれた。

***

登りの行程で給水に失敗したのかもしれない。いつもなら、500mlのペットボトル3本を飲んでも足りなくて我慢ができないのに、この日は2本も飲んでいない。

登りの行程で給水に失敗したのかもしれない。いつもなら、500mlのペットボトル3本を飲んでも足りなくて我慢ができないのに、この日は2本も飲んでいない。

汗は出ているにもかかわらず、高度を上げるにしたがって夕刻に近づき、そのせいで急激に冷え込んだ。だから身体は水分を求めなかったのだが、知らないうちに、一種の脱水症状を起こしていたのだろう。それがよくなかった、と自覚した。

しかも小屋では、家で生活しているときのように冷蔵庫のなかのものを勝手に飲めない!

***

夕食は、山小屋トモエ館名物のハンバーグカレーを美味しくいただいた。

夕食は、山小屋トモエ館名物のハンバーグカレーを美味しくいただいた。

食後、夕暮れの光景を眺めようと、外に出た途端寒気がして、ぶるぶるっと震えた。

(これは普通ではない。でも、風邪とは違う・・・疲れだろうか?)

夜は、1時間おきに目覚めたことは最初に書いた。

茫々と風が山小屋を揺るがす音が聞こえた。

時々、外かと思われるところで甲高い声が聞こえたのは夢か幻か、いや、夜を徹して頂上を目指す元気者たちの嬌声であったにちがいない。

闇に沈む富士吉田の町

3時を過ぎると、早出発の団体さんの遠慮のない声が聞こえてきた。

「雨が降っていますが出発しますので、3時半までに準備をして入口に集まってください!」

「荷物はまとめて玄関フロアに預けていきます。必要なものを各自・・・・・」

それから装備を確認する音、コツコツと床を叩くストックの音がイライラするほど眠りを妨げた。

隣で眠った同行の赤門氏は後刻、

「持参したアイマスク・耳詮・睡眠導入剤2錠が役に立ちました」と吐露された。

備えあれば憂いなし、ということか。

富士山 八合目のご来光

夜のあいだ雨と風が激しく山小屋を揺らしたが・・・・・

雲を割るように現れた太陽の神々しさよ

(5) 仲間たち

さて同行した諸先輩方をご紹介しなければならぬ。

さて同行した諸先輩方をご紹介しなければならぬ。

今回のチャレンジャーは4名、それぞれに企業の第一線で先頭に立って活躍してきた御仁たちである。

さまざまな経験を経て、そろそろ後輩たちに活躍の場をゆずり、今までできなかった自分の道を歩もうかと願う年代である。

そういう意味ではこの富士登山は第二の人生に向かって、自己実現の第一歩だろうか・・・。

***

“鬼軍曹”は海外の登山を目標に、国内の名峰を踏破中。今年の夏も北は利尻富士から、北アルプスの穂高、南アルプスにそびえる日本第二の高峰・北岳を攻めてきた。

“赤門氏”は本郷に住み、すぐご近所の赤門のご出身。現役時代は海外を駆け巡ってきたために日本をおろそかにしてきた。いまは日本の美再発見に精力を注いでいる。

“ダンディ氏”はそのやさしいスマイルで多くの部下を育て、叱咤激励し、名門のゆるぎない繁栄に貢献してきた。その名の通り、街でも山でもダンディである。はじめての登山にしてはびしっと決まっていて、これは“山ガール”に対抗したものと思われる。

四人、四様の思いでこの登山に参加した。

準備を怠らず、それでも(大丈夫だろうか)という漠然とした不安をかかえながら、リュックに荷物をつめ込んで・・・。

富士山は日本の最高峰である。

いろいろな登山者が思いをこめて登る。

“山ガール”は姿かたちが颯爽としていて格好いい。

家の近くに「モンベル」や「ワイルド1」などのアウトドア専門店があり、週末に立ち寄ってみると、女性客の多さに驚く。この10数年は年配の女性客ばかりだったのが、最近は若い方が増えてきたと聞いた。

いわゆる“山ガール”とは、・・・・・ファッショナブルな服装で山を闊歩する(?)20代から30代前半の女性たちのことだ。

防水加工の上着に色彩豊かな柄タイツと、それに合わせて、コーディネイトが可能で機能性(保湿性、着替えやすさ)に富んだ山スカートをはく。さらに、登山では最も大事な足元のブーツの色にも気を使う。

その発生は多分にマスコミの影響を受けているのだろうが、雑誌から抜け出したかのようなファッションで富士山にも上ってきた。

女性同士もあれば、パートナーの男性がサポートするというケースもある。

山小屋に泊まって、一緒の食事をとり、化粧もする。

山男しかいなかった山が華やぎはじめた。

女性たちは、山に登ればみんな普段以上に美しく見える。というより、抑圧から解放されて生き生きとしている。

経済学的にいえば、アウトドアスポーツのすそ野を彼女たちが開拓したということになる。おかげで市場が広がった。流行語大賞にノミネートされたりしてその貢献は大きい。

週末、自分のコーディネイトで近くの山に登って自然と戯れる。健康的で素晴らしいと思う。

では、なぜ山ガールが増殖したのかという疑問がある・・・。

(6) 山ガール

最近、なぜ山ガールが増えてきたのか? 自分なりに考えてみた。

最近、なぜ山ガールが増えてきたのか? 自分なりに考えてみた。

答の一つ目として明快に言えることは、きれいな水洗トイレの普及である。

昔はそうではなかった。見た目も匂いも最悪だった。とくに富士山は・・・。

技術開発が背景にあるのだろうが、今はどこでも清潔なトイレで用足しができる。若い女性にとってこれは必須条件だ。

ところでこの日の富士山は、本8合目より上のトイレはすべて閉鎖されていたので、頂上を極めるには、往復約2時間の我慢ができる方に限られていた。

***

二つ目の理由はグリーンツーリズムやスローライフの定着があるだろう。

多くの本格的雑誌が発刊され、その影響で、女性誌も取り上げる。

学歴も教養もあり上昇志向の若い女性たちの心をぐっと捕まえた・・・。

***

さらにもう一つの理由は前述した、カラフルな柄タイツを核としたアパレル製品の充実にあるのだろう。

そんなファッションに身を包んで緑のなかを颯爽と歩く自分を想像するだけで楽しくなるでしょう。普段身につけないような、思い切ったコーディネイトもできます。

これも自己実現の欲求を満足させてくれます。

そんなわけで、男性にとってこの秋の山のぼりが楽しみである。

***

外人たちも多く見かけた。

単独行あり、ペアでの登山あり。

見ている限り、かれらの行動はあわただしい。

体力や脚力があって冒険心にあふれた遺伝子がそうさせるのだろうが、さっと登ってさっと下りる。とてもまねはできない。

ヨーロッパの山の民たちはきっとこう言うだろう。

「日本にやって来たからには、ちょいと、日本一の山を征服してやろうじゃないか」

「3776m? 大した高さじゃないよ。一晩で行って来られる!」

登りの6合目あたりで知り合ったアフリカ系イギリス人は、わたしたちが8合目泊した翌朝、小屋の前でまた出くわした。

「昨夜、そのまま頂上まで登って、降りてきてから深夜にこの小屋に入った」 という。

こちらは息も絶え絶えというのに、元気溌剌がうらやましかった。

***

明らかに年上と思われる登山者が飄々と登ってこられた。細身の体にシンプルなスタイル、山に慣れた感じに見えたので声をかけてみた。

「失礼ですが、おいくつですか?」

「古希を迎えました」 かれは問わず語りに、

「40年前に登って以来です。あの時は家内と一緒でしたが、今回は一人です。誘っても、即座に断られました。一人旅のほうが気楽ですがね」。

山の先達はゆっくりと、まさしくマイペースで追い抜いて行った。

***

下り道、ダブルデートらしき四人の若者が休憩していた。女性のファッションは、まさしく真性の“山ガール”。

彼女たちは気さくに話しかけてくる。

「まだ、どのくらいかかりますかぁ?」

「天気はどうでしたかぁ?」

小父さんは厳しく、

「ここから先には岩場が待っている。斜面もきつくなる。そうとう覚悟していかないとたいへんだよ」

「このあたりは雲も少ないけど、上はガスっていてほとんど視界がきかない。それに凄い風だ」

嘘を言っているわけではないし、誇張もしていないが、若者たちには厳しく聞こえたようだ。

かれらが頂上を極めたかどうか、神のみぞ知る!

それにしても富士山と戦うには、体力だけではなく、精神力も大切な要素である。

生半可ではない!

(7) お鉢めぐりは地獄絵図

9月9日午前6時25分、小屋に荷物を預け空身で出発、さあ今日もがんばるぞ!

午前7時40分、薄い空気の中、やっとの思いで頂上の鳥居をくぐった。

「やった、登りきった」。

万歳を叫びたい気分だ!

―――頂上にある小屋も社もなにもかも、すべてが閉まっていて、すでに冬の準備に入っている。雲が流れていて視界は極めて悪い!

風はビュービューと天辺を吹き抜けていく。9月に入ったからには、こんなものなのかもしれない。氷が張っているというが、下手をして雪になってもおかしくない。

「昨夜からの雨で砂が湿って、吹き飛んでこないから助かる」。

時折、足もとをさらうように吹き荒れる突風に、体がもっていかれそうになる。

火口丘を左から廻り始めた

あいかわらず激しい風が吹きすさんでいた

「ここまで来たのだから、お鉢めぐりをしましょう!」

鬼軍曹のことばが、ぐさりと心臓に突き刺さる。

しかしそのとおりで、お鉢を廻って最高地点に至らなければ、せっかくの富士登山の画竜点睛を欠くことになる。

左回りにその凹凸のある火山岩の峰に足を踏み出した。

馬の背で受ける強風はコートの裾をバリバリと音を立てて震わせ、風速(10m前後か)以上の圧力を感じさせる。それでも、ひもじい坊さんのように(失礼!)ヨタヨタと歩みを進める。

噴火口は大きくて深い。地球内部のマグマが飛び出してきてそのまま固まったような、茶褐色の醜さがある。周辺は、阿蘇や蔵王の火口と比べても、はるかに地獄絵に近い。天国に最も近い地獄ということか。

まさしく賽の河原を連想させるに十分だが、そこに積まれた石積み(ケルン)は大人の背丈よりも高い。

まさしく賽の河原を連想させるに十分だが、そこに積まれた石積み(ケルン)は大人の背丈よりも高い。

仏教の教えで石積みは“普遍なる大宇宙の真理”をあらわすというが、そんな高邁な話はどうでもいいという心境だ。

三途の河原からの眺めは荒涼たる瓦礫の広がりで、あちらの世界を意識せざるを得ない。

死ぬということはこういうことかと考えると、背筋に悪寒が走った。

風は相変わらず吹きすさんでいる。

この荒々しい光景はたとえようもないが、人の一生も、気づかないうちにこういう荒野を歩んできているのではないだろうか。

目には見えないが、その経験がなければ、上手に生きていくことはできない。

わかりやすい。

***

急坂の登りをずり落ちそうになるのをこらえてやっと、今は使われていない富士山測候所横の「3775.6メートル」の三角点に到着した。

ほんとうの富士山の頂上だ!ついにやった!

ここまで登ってこそ征服の実感がわくというもの。その標識を抱いて撮った記念写真を忘れることはないだろう。大感激であった。

疲労が深まると、なかなかここまで登る気持ちになれない。だからこそ貴重といえるのだ。(どうだ!)

9月の、冬を直前に控えた頂上の荒々しさを頭の芯に強く焼き付けた。

(8) 苦い思い出

富士をテーマにした文学作品はたくさんあるが、もっとも知られた作品は太宰の『富嶽百景』だろう。

富士をテーマにした文学作品はたくさんあるが、もっとも知られた作品は太宰の『富嶽百景』だろう。

教科書で取り上げているせいか“月見草”が有名になった。

そのなかで富士山の傾斜角度について次のように触れている。

<富士の頂角、広重の富士は85度、谷文晁の富士も84度くらい、けれども、陸軍(大日本帝国時代です)の実測図によって東西および南北に断面図を作ってみると、東西縦断は頂角124度となり、南北は117度である。たいていの絵の富士は、鋭角である。頂が細く、高く華奢である。>

要するに「絵で見るより実際のほうがずっと緩やかですよ」 と説明しているのだ。

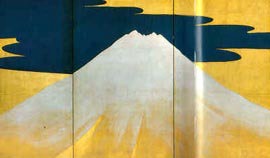

丸山応挙の富士

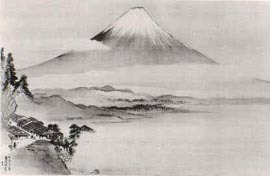

谷文晁の富士

たしかに絵のような角度でツンと立ち上がっていたら、登山者は100分の1に減ったことだろう。

今のままでも十二分に厳しいのだから。

***

話は前後する。

8合目小屋の眠れぬ布団のなかでまた、20年前の息子君と登って果たせなかった怨念のことを思い出していた。

かれは7合目付近で「頭が痛い!」といい始めた。

どうしようにも手当てのしようがなく、山小屋に緊急避難した。

布団に包まれても「痛い、痛い!」と繰り返し訴えた。わたしにできることといえば、背中をさすってやることだけ、これとて気休めである。

寝静まったのは明け方に近い時間だったろうか、やがて一夜が明けてすがすがしい太陽が姿を見せた。かれの体調も持ち直したようなので、「どう、登ってみようか」と誘ってみた。

しかし、10m登ったらすぐに「痛い!」といい始めた。

これが高山病ということなのだろう。もう、下りるより仕方なし。

10m下りたら、すぐに元気になって下山した・・・。

その10年後、成人したかれを木曽駒ケ岳に誘ってみた。

氷河が創った美しい千畳敷カール、そこに咲きほこる数々の高山植物・・・息子君は険しい岩の道をスイスイと登っていく。わたしが顎を出しながら追いつくと、すぐにまた先を行く。

「もう少しゆっくり歩け!」 と命令したい気分だった。

後日談。

下山後、息子君に会ったとき大人げもなく、勝ち誇ったように伝えた。

「おい、君と登った富士山のリベンジを果たしてきたぞ」。

すると、かれは短く、

「オレは去年(2010年8月22日)やってきたよ!」 と言い放った。

「小屋なんて使わないで、真直ぐ登ってご来光を見て、真直ぐ下りた!」

富士山のトラウマから完全に脱却した彼を知った。

***

8合目の現実・・・うつらうつらというか朦朧とした気分のうちに遅々たる時間はながれ、夜が明けた・・・。

(9) 須走の下山、一苦労

10月に入りましたが『富士山』はもう少し続きます。

――― 山登りは「登りより下りがたいへん」 と、よくいわれてきた。膝や腰、足首などの関節に、体重による負担がかかることがその理由だ。

とくに「膝が笑う」状態になると、もう前に進めない。

この角度は急過ぎる!

ブルドーザーの車輪のあと

このくぼみを利用して下る

須走の下山は「砂走り」といわれているように、一歩踏み込むとザザーと、砂のような火山灰斜面のおかげで5mも進むという。

下りはじめの地点から下を眺めたとき、ザザー、ザザーと格好良く、かなりのスピードで下りていく若者の姿が目に入ったのでイメージトレーニングをしてみた。

しかし、いざスタートしてみたら、案の定、見るとやるとは大違い。

あれは、富士山に慣れたベテランの下りだった。

かれらは脚力もありバランスをとることに長けている。素人は、あたりに転がっている大きな石を避けながら右に左にヨレながら下るから当然、膝に負担がかかる。

いってみれば、エンジンをふかしながらブレーキを踏んだ状態で、これ以上ないほどのエネルギーロスをして下る。疲れるはずである。

時おり制動が効かず、大股開きになって太ももに痛みがはしる。ふくらはぎや足首が必要以上に伸びる。挙句の果ては一回転して腰を打つ。

もう惨憺たるもので、嫌になってしまった! 早く、早くここを脱出したい!

この斜面を一気に下り降りる

ダンディ氏はここで考えた・・・前を向いて下るから同じ筋肉を使うことになり、そこに疲労がたまる。じゃあ後ろを向いて歩いたら、膝の負担が緩和される、いっとき痛みから解放される・・・そしてそれを実行した。

グッドアイデア、苦肉の策が功を奏して、かれは順調に下り始めた。

しかしながら、それでも先は長い・・・なかなか終着駅に到達しない。

冷静に考えれば長いはずで、千数百mも下るわけだから。

砂走りの終点・・・やっと終わったと思ったが

ようやく「砂走り」が終わってヤレヤレ・・・。

大げさに過ぎるかもしれないがこれは大脱出だった。

さて次は樹林帯だ。駐車場は少し上の地点から「すぐそこに見えていた」。

(もうすぐだ!)

そう感じると、気は楽になる。

ところがここからがまた長い。すぐそこだという意識があるから、それでもなかなか届かないと、なにかだまされたようで疲れが倍加する。

足場の定まらない瓦礫の沢道を下り続けた。

途中、骨格のしっかりした若者がすいすいと降りてきたので、あわてて声をかけた。

「あと、どのくらいかかりますか?」

かれの答えは、やさしく、さわやかであった。

「5分もすれば着きますよ」。

***

しかし、ところが、その5分が長かった。若いものの足なら確かに5分かもしれないが、疲れ果てたわが脚は思うように動いてくれない。

はて、どのくらいそこからかかったのか、意識が朦朧としていたのでよくわからない。

とにかく5合目の出発点にたどり着いた。疲労困憊していた。

(10) 昔の富士山

富士の逸話は多いが、こういうことを知っている人は少ないのではないだろうか。

<あづま路の道の果てよりも、なほ奥つかたに生ひ出でたる人、いかばかりかはあやしかりけむを、いかに思ひ始めけることにか、世の中に物語といふものあんなるを、いかで見ばやと思ひつつ、つれづれなる・・・・・>

13歳の少女が父の赴任地・上総国から京へのぼるところから物語は始まり、50歳を越え、夫を失っての慟哭と孤独の日々にいたる女性の生涯を簡潔に綴っている。

「更級日記」と聞けば知らない人はいないだろう。

女流文学の端緒を開いたといってもいいと思うが、作品は菅原孝標女(たかすえのむすめ)が書いた。

この女性の出自も興味深い。

本文とは関係ないが、父方五代の先祖に菅原道真がいて、母方六代の先祖に藤原冬嗣がいる。藤原氏が道真をスポイルして、結果、怨霊伝説にまで発展したことを歴史の好事家はよく知っている・・・。

***

彼女は、その始めのころに富士山を描写している。

現代文に直すと次のようになる。

<富士の山はこの駿河国にある。わたしの育った上総の国では西の方角に見えていた山である。その山の佇まいは、まったくこの世に類を見ない様子である。他とは異なる山の姿で、紺青を塗ったような色の山肌に雪が消えるときもなく積もっているので、濃い紫の衣の上に白いアコメを着ているように見える。>

このあとどんな場面に遭遇するか、想像力を働かせて欲しい。

肝心の部分にはこう書いてある。

<山の頂上の少し平たくなっているところから、煙が立ち上がっている。夕暮れは火が燃え立つのも見える・・・・・>

そうだ、当時の富士山は活火山だったのだ!

たしかに地理の教科書で「富士山は休火山」と教えられた。その意味では、またいつ噴火するのかわからないのである。

これはなんだ?

(11) 余 韻

ここに同行者四人を撮った二葉の写真がある。

上る前に五合目で撮られた『登山前』と、同じ場所で撮った『下山後』の写真である。

ごく普通に、自然体で撮られたものである。

それぞれの心理描写がよく現れていておもしろい。

誰が見ても、こちらが『登山前』、こっちは『下山後』と、歴然とわかる。

***

後日、四人を囲んで報告会兼反省会が開かれた。

後日、四人を囲んで報告会兼反省会が開かれた。

鬼軍曹には、リーダーとしての覚悟があった。自身が計画しているヒマラヤトレッキングの準備の目的もあり、緊張感があった。

「誰かがバテることを予想していた。ザックを二個、三個背負うことを辞せず、と覚悟していた。しかしよくみんな登ってくれた」。

「ほんとうはわたしが一番後ろを歩くべきだったが、時間のことを考えると先に歩いて叱咤激励するしかなかった」。

たしかに牛歩のごとくゆっくり登るわたしたちの足では、明るいうちに小屋に着けないという心配があった。暗くなれば寒さがきつくなる。何が起きるかわからない。

しかしそういう懸念も、みんなのがんばりで杞憂に終わった。

そう、忘れてはいけない。鬼軍曹はチョコレートや甘いものをたくさん携行してきてくれた。

とくに3776mの頂点でいただいた和菓子「岡埜栄泉の本練ようかん」が美味しかった。どれだけエネルギーを補給してくれたことか!

***

赤門氏は富士登山を「今年のメインイベント!」に位置づけていた。結果を、

「あの富士山がやっと自分のものになった」と喜びをあらわにした。

「3000メートルを超える頃から、右足と左足とを一歩前(上)に出す度に心臓と肺が飛び出しそうになった。それこそ息も絶え絶えでした」。

「下りでは、膝と腰が悲鳴を上げ、ついには膝が笑いだし、初めての経験ですがなんと腰も笑いだしてしまった。あと30分歩いていたら腰が抜けていたでしょう」。

氏は少し前に大きな手術をして、決死の覚悟での参加であった。

しかし、鍛錬によって回復し、健脚を披露してくれた。

***

ダンディ氏は「一生に一度の覚悟をもって臨んだ」と真意を語ってくれた。

人生いろいろある。野暮な追求はしたくない。それぞれの思いがあってしかるべきだ。

この登山に参加するに当たって奥方から「あなたが富士山に登るって、本当に大丈夫ですか。みなさんにご迷惑をかけるのではないかしら」 と、心配された由。

山に一度も登ったことのない方の挑戦です。

なかなか「やってみよう!」と決心するまでがたいへんだから、お見事というしかないでしょう。

***

還暦をはるかに過ぎて古希を迎えようとしている肉体は、自分が「まだ大丈夫」と思っているほどに丈夫ではない。加齢による身体的変化が忍び寄るのは自然なこと。

年を感じないわけにはいかない。

自分ではそれなりに自信があると考えていたわたしにも、限りない恐れがあった。

この登山はそれぞれにやり遂げることに意味があった・・・。

***

空気の澄んだ日には、我が家のベランダから富士の頂が遠望できる。

9月末にはもう雪が降った。これから冬に向かうに従って富士の輪郭は益々明確になる。

その都度、この苦しかった富士山のことを思い出すことになるだろう。同時に、勇気を与えてくれるだろうとも思っている・・・。

Copyright ©2003-11 Skipio all rights reserved