秩父夜祭 2003.12

| 秋蚕(あきご)仕舞うて 麦播き終えて 秩父夜祭 待つばかり (秩父音頭) |

師走はじめ、奥秩父の山々に初雪が舞い、色づいた紅葉を寒い風が散らすころ、秩父盆地に屋台囃子の太鼓の響きがこだまする。

秩父・柞(ははそ)の森に鎮座する「総社秩父神社」の大祭がこの夜祭だ。

秩父・柞(ははそ)の森に鎮座する「総社秩父神社」の大祭がこの夜祭だ。古代から継承されている由緒ある「秩父夜祭」は、勇壮な山車を曳きまわす現在の曳山になって以来300有余年の歴史を持つ。

例年、木枯らしが吹きはじめる12月2・3日に開催される。

わたしは祭の囃子の響きが大好きだ。とくに太鼓の音になんともいえない郷愁を感じてしまう。

<伝統の曳山祭>

この祭は京都祇園の山鉾、飛騨高山の屋台とともに、日本三大曳山といわれている。

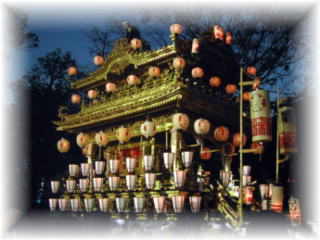

この祭は京都祇園の山鉾、飛騨高山の屋台とともに、日本三大曳山といわれている。重要有形文化財の笠鉾2台、屋台4台の6台が、秩父屋台囃子の勇壮な音曲に導かれて街中を曳き廻される。

この「山車」、そんじょそこいらの山車とはわけが違う。まさに豪壮華麗というにふさわしい大きさと煌びやかさを誇る。氏子たちにとっても鼻高々の「山車」。

屋台近くで曳き回しを指図していた老齢の役付きの方に質問をしてみた。酒が入ってなんだか怖そうな方ではあったが、「いやあ、すごい屋台ですね!失礼ですが今造ったらどのくらいしますか?」のずうずうしい質問に、丁寧にこたえてくれた。

「正直いって、今造れといってもできないでしょう。お金にして1億や2億ではとても購入できません。」「なぜなら・・・」と前置きして舞台裏をのぞき込み、「この屋台骨が、屋台の命なのですが、今では絶対手に入らない。秩父は山国で、ずいぶん昔だったから手に入ったんですよ。」バシバシっとその屋台骨を誇らしげにたたいた。

わたしはそのことばに微塵も誇張を感じなかった。

いやあ、今までお目にかかったことのない「すごい屋台」だ。

<祭のあらまし>

この屋台は2日に「宵マチ」(前夜祭)と呼ばれ、午後から町場3町による屋台の宮参りが行われ、夜には旧秩父往還の大通りを曳行される。

この屋台は2日に「宵マチ」(前夜祭)と呼ばれ、午後から町場3町による屋台の宮参りが行われ、夜には旧秩父往還の大通りを曳行される。また翌日は朝から町内を曳きまわされるが、夜7時、「神幸祭」の行列が秩父神社を出発し、約1キロメートル南にある御旅所へしずしずと渡御する。

その後を、提灯と雪洞を吊り下げた6台の笠鉾・屋台の巡行が続くのだが、その順番は中近笠鉾を筆頭に、下郷笠鉾、宮地屋台、上町屋台、中町屋台と続き、しんがりは本町屋台と決まっている。

<祭の見方>

ほとんどの観光客はこの巡行と、最後に駈け上る難所「団子坂」の迫力ある曳行がお目当てなのだ。ただその時間は著しく遅く、都心からの観光客は、電車で家に帰れなくなることもある。

ほとんどの観光客はこの巡行と、最後に駈け上る難所「団子坂」の迫力ある曳行がお目当てなのだ。ただその時間は著しく遅く、都心からの観光客は、電車で家に帰れなくなることもある。そもそも秋祭り(この場合は冬祭)は一般に五穀豊穣や平安祈願の色彩が強く、氏子たちが生活する街を引き廻したり、練り廻すのが常である。

秩父の屋台もそういったスケジュールに沿っていくつかの行事をこなす。したがって昼間明るいところでも、これらの華やかさを堪能できる。屋台は4台とも自身の舞台を備えているので、その張出し舞台で芝居が催される。伝統的な歌舞伎芝居だから、その気になってみれば結構楽しめる。あらかじめ、屋台の行列や芝居の予定時間・場所はインターネットでも確認できる。

秩父の屋台もそういったスケジュールに沿っていくつかの行事をこなす。したがって昼間明るいところでも、これらの華やかさを堪能できる。屋台は4台とも自身の舞台を備えているので、その張出し舞台で芝居が催される。伝統的な歌舞伎芝居だから、その気になってみれば結構楽しめる。あらかじめ、屋台の行列や芝居の予定時間・場所はインターネットでも確認できる。たいへんな混雑を呈する夜の街に繰り出すより、こちらの方がはるかに効率的といえるようだ。

さて、わたしは夕刻早めにこの街に潜入した。

どうやってこの祭りを効率よく見られるか、初めての「夜の訪問者」にはさっぱり要領がつかめない。混雑する街を走るように、一通り回ったが、これが良かった。

嵐の前の静けさ、最期の巡行のために屋台はそれぞれの町内で待機していた。

若い人は早い時間から酒肴を喰らい、特別な日の宵を楽しんでいる。日本酒をラッパ飲みする女性たち・・・・・女性の法被姿も粋でいい。

若い人は早い時間から酒肴を喰らい、特別な日の宵を楽しんでいる。日本酒をラッパ飲みする女性たち・・・・・女性の法被姿も粋でいい。氏子がまとう半纏(はんてん)をよく見てみると、背中の図柄文字(町内をあらわす)は同じだが、襟に屋号が入り、その作りもさまざま。我が家に代々伝わるといった趣の煌びやかな半纏もあって、楽しめる。

そして静かに動き出した。

秩父は冬祭だけに、荒っぽく廻すのかと想像していたが、あんに相違して緩やかな曳き廻しである。囃子はテンポが速く、これは京都の雅や、江戸の粋とは明らかに異なる山国らしい激しさを感じたが、岸和田のように疾駆するようなことはない。

<笠 鉾>さて鉾と屋台のこと。その所有について秩父近在も含め、笠鉾は周囲の農村部が、また屋台は町場の町内が担ってきた。  <上:中近笠鉾> 巡行をリードする中近笠鉾は、中村町と近戸町が所有しているからその頭文字を組み合わせて「中近」と呼ぶ。 現在確認でさる範囲では今の笠鉾が三代目で、秩父型笠鉾の最高傑作といわれている。細身で均整のとれた美しい躯体は、江戸系山車の最終発展段階であり、「動く陽明門」とも呼ばれている。秩父最古の歴史を有し、秩父笠鉾の発展を常にリードしてきた笠鉾である。黒漆練塗、八棟造りは名工荒木和泉の傑作。屋台上の彫刻下側が中国の二十四孝など故事を刻み、彫刻上側が日本神話を彫り上げている。

秩父神社に鎮座していた「下郷笠鉾」は雄大である。秩父地方最大の笠鉾であると同時に、江戸系最大の山車。唯一の白木造りで二重の屋根が特徴。阿保、大畑、金室、滝の上、永田、柳田の六町会の連合体で所有し、立派な彫刻は仙人と龍の図柄。白い肌が照明を受けて夜空に輝いていた。 |

<猛烈な混雑>

時間は6時を過ぎていた。町が急激に混んできた。都心から、あるいは近在から観光客がどっと押し寄せてきた。機動隊まで出動して厳しい交通規制が行われているが、そのやり方は徹底している。ある時間から縄を張って一切の通行人の行き来を遮断してしまう。

何も知らない初めての闖入者は、入口でシャットアウトされてしまう。どこにも移動することができない。なんとも情けない姿を垣間見た。

わたしはそんなこともあろうかと、あらかじめ休憩料金3500円を支払い、東町会館の席を予約していた。これが通行手形となった。これを見せれば厳しい機動隊も道を譲ってくれる。その意味で3500円は安かった。ただしここも指定席ではない。

この古い建物が、この日に限り、時ならぬ価値を産んだ。

見ている目の前で入場券300枚を売り切ってしまった。〆て100万円の収入、これはこたえられないですね。町内会の役員の方々は意気揚々で得意満面。嬉々としていた。

<屋 台>

「本町屋台」は、四輪の堅固な土台に勾欄と腰支輪を四方に廻し、主要な六本の柱で向唐破風造りの屋根を支える比較的新しい様式の秩父型屋台。前側が踊りや歌舞伎を行う舞台、後ろ側が後幕で囲まれた楽屋である。お囃子はこの楽屋内で行う。 |

<笠鉾と屋台の違い>

両者をいっしょにして山車(だし)と呼んでいる。本来笠鉾は屋根の上に長い鉾を立てるから一見してすぐにわかるのだが、今の市街地は電線などがめぐらされてそれができない。

したがって見分けにくいのだが、簡単な見分け方は、山車の後方に後幕のあるのが屋台、ないのが笠鉾。笠鉾は、中央に朱色地に金糸の刺繍の簾がある。

<冬花火>

12月の祭は寒い。わたしは日本酒で身体を温めて待っていた。やがて、その甲斐あって向こうの方から巡行が静かにやってきた。白馬に乗って神様のお越しである。

こちらは威勢がいい。

いなせな姉さん方も練りながら、山車を引く。先導との駆け引きも見ていて面白い。これだけ重厚な山車は引き回すのもたいへんだ。一歩間違えば大事故につながる危険をはらんでいる。

だから気を入れて、勢いで引く。

団子坂の登りに冬花火が祝砲を揚げていた。

わたしも花火に見送られ家路に着いた。

最後の花火が上ったのか、ひときわ大きな振動で電車がどしんと揺れた。車内にも歓声が上った。

<完>

Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved