多摩丘陵散歩

(京王永山〜多摩センター)

<行程>

京王永山→貝取山緑地公園→(北貝取小学校)→貝取北公園→(貝取中学校)→大シラカシと庚申塔→とちのき公園→(北豊ヶ丘小学校)→白山神社→(多摩市立グリーンライブセンター)→パルテノン多摩→多摩中央公園(内に旧富沢家住宅)→(サンリオピューロランド)→手打ちそば「蕎家佳」

(ゆっくり歩いて3時間)

昼下がり、風邪でなまった身体に芯を入れようと思い立ち、京王永山駅に降りた。

いまや多摩丘陵のどの駅もショッピングモールが形成され、造形的に過ぎるきらいはあるが美的な景観を整えている。また企業の研究所や研修センターなども誘致されているようだ。緑が多く静かな環境で、小鳥のさえずりなどを耳にしながら仕事をすれば、いいアイデアも生まれてくるに違いないという、これもやはり企業論理なのだろう。しかり、わたしでもそう考える。考える仕事には好適な立地である。

最初に・・・多摩の丘陵は大きくうねっている。小山もあれば小谷もある。小山を削って大きなマンションを立てる。アクセスのために谷筋に道を副える。したがって道は弓形になる。曲線が多い。方位が常に変化するために、道が分かりにくい。目印となるランドマークも、中高層住宅の林立にさえぎられて見失いがちである。したがってこのあたりを歩くには道案内か、地図が必携である。

いきなり急な階段を上って、団地を遠巻きにして下ると鎌倉街道に出合った。

信号を渡って左に地元の文化人・麦花(ばっか=明治初期の刀鍛冶で歌人)の塚と、地蔵菩薩像が安置されている。当時、この田舎がどのような様子であったかは想像するしかないが、幹線道路から離れた静かな山村の暮らしが頭に浮かぶ。府中大国魂神社との精神的なつながり、鎌倉往還を通じての日用品の流通のことなどを想った。

<貝取山緑地から丘陵を歩く>

“麦花塚”を曲がると直ぐ左に“貝取山緑地”への急な階段が待っている。

ナチュラルな良い散歩道である。道の真ん中にデーンとレンガ造りの瀟洒なマンションが通行の邪魔をしているが、緑が多い。クヌギ、コナラなどの原始種が230種、その後に栽培した植物が90種というから、植物図鑑と首引きの散歩も楽しいかもしれない。

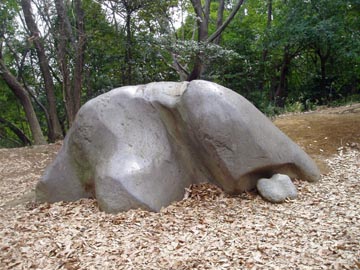

中ほどに“象石”と呼ばれる大岩が鎮座している。テカテカに光っている表面から、子供たちの遊び場として活躍していることがわかる。“六本木ミッドタウン”に設置されている安田侃さんの作品を思い出したが、こちらのほうが数段いい。

「象石」 よく似ています

六本木ミッドタウン、安田侃さんの作品

ここが“貝取山”と呼ばれるからには、貝塚があったのだろう。先史時代に、江戸湾は青梅あたりまでずっと入り込んでいたことは、よく知られている。

しかし“貝取山”の命名は直接的すぎて面白くない。山には鳥も多いことだろうから、わたしなら“貝鳥山”と漢字を中(あ)てる。

途中斜面に梅の満開を眺めて先に進んだ。

紅梅も白梅も

若い男女がベンチでささやいていました

突き当たりの北貝取小学校の校庭では体育の授業で、ボールゲームに熱中している。子供の数を数えたら、13〜4人。この場所でこの少なさに驚く。少子化の現場を見てしまった。これ以上考えるのを止めた。

こんどはそれこそ運動場のようにだだっ広い貝取北公園に出た。周囲は緑に囲まれ、テニスコートでは中級クラスらしいオバサマたちが汗を流していた。1つのボールでラリーが長く続いているのをボケーっと眺めていたら、赤い服を着た幼女のゴムマリが目の前に転がってきた。拾ってあげて、戻ってきた「ありがとう」 のことばがかわいかった。

空は気持ちよく晴れている。団地と緑にはさまれたアスファルトの小路も気持ちいい。

“大シラカシの木”を眺め、“とちのき公園”の芝生を踏んで、別の小学校(北豊ヶ丘小)を右に回りこんだ。

<白山神社>

多摩センターのランドマーク “ベネッセコーポレーション” のノッポビルが目に入った。終点まではもう直ぐだ。たったの一駅間だが、山越え野越えだからそうとう歩いた気分で、お腹がすいた。しかしもう少し我慢。

江戸期に、加賀における信仰の山、白山大権現から勧請した(そのように書いてある)という白山神社の鳥居をくぐったがその前に・・・。

石段を上る手前で、恥ずかしいLED標示に目がいいってしまった。「ファッションヘルス・多摩クリスタル」 と書いてあり、「日の出より朝10時まで12,500円で遊べます」 と呼んでいる。

神社の境内からは右に子供たちの夢がつまった「サンリオピューロランド」が聳え立ち、左下には大人に夢を売る「ファッションヘルス」、この組み合わせはいかにも新興の開発地らしい。

<パルテノン多摩>

ギリシャ神殿をイメージしたパルテノン多摩にやっとたどりついた。

ここは大階段とパーゴラ(ぶどう棚)をシンボルとした多摩市立の文化施設。建物の中に入ったのは初めて。荘重な雰囲気がある。

ある文化イベントのチケットを買いながらお嬢さんに尋ねてみると「市の関連した・・・文化財団が運営しています」との返事。(うん、財団か。うまくいっていないだろうなあ)とひとり言。

建物の裏には広い敷地に大池を造成し市民の憩いの場を提供している。

そして更にその奥に古い大きな民家があった。

<旧富沢家住宅>

家の伝えによれば、富沢家の先祖は今川氏の家臣で、桶狭間で信長に敗れて後、この地に土着した。代々連光寺村の名主を世襲というから素封家だったのだろう。

明治になってからは天皇が兎狩りに来て休憩したという。そういえば三鷹の地名は徳川御三家の鷹狩り場から来ているし、多摩地域はお狩場であった。鷹狩りないのが時代代わりの証拠だろうか。

建築年代は1700年代後半と推定されている。

<食事・蕎家佳>

さて疲れた足を引きずりながら、お目当ての蕎麦屋の暖簾をくぐった。

手打ち蕎麦のおいしい「蕎家佳(きょうやよし)」。多摩丘陵ではちょっと有名な「車屋」で修行を積んで独立されたというご主人。まじめそうにご夫婦でやりくりしている姿を拝見して応援したくなる。店を出すにはお金もたくさんかかるし、相当の決断力が要ったことだろう。

店内で手打ちする蕎麦は水準以上である。

この日は中瓶のスーパードライを1本と、突き出しのホタルイカの酢味噌、切そばはやめて“そばがき”を頼んでみた。温かいそばがきにすこし醤油をつけて口に入れる。微妙な香りが口内に広がる。これこそ日本人の味なのだろうな、と思った。

<完>

Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved