瀬戸内アートの楽園

直島

2007年夏

<安藤忠雄氏の直島>

夜の瀬戸内海。わたしは宇野港から直島へ、船で向かっていた。暗闇の海・・・。

前方に、うっすらと、大きな塊が見えてきた。直島である。闇の中、わずかな光をたよりに船は港に入ってゆく。 (建築家・安藤忠雄氏)

安藤氏がプロジェクトの推進者ベネッセコーポレーションに誘われて、初めて直島を訪れたのは、1988年のこと。以来かれはずっとこの島とかかわりを持つことになった。

アートの楽園プロジェクトは、建築家・安藤忠雄という個人と、瀬戸内海に浮かぶ香川県直島町という自治体と、それに加えてベネッセコーポレーションという商業資本(企業)とがかみ合わさって実現した。典型的な町おこし事業である。しかもそれは半ば成功しつつある。

<わたしと直島>

わたしがその島にはじめて渡ったのは安藤氏のイントロに似ているが、かれから更に15年昔のこと。既に34年が経つ。

1973年の秋口、夜9時過ぎ、わたしは新幹線岡山駅から宇野線に乗り継いで真っ暗な宇野港の岸壁に立っていた。

すでに連絡船はなく、指定された場所には小さなオレンジの明かりを点けた漁師さんのポンポン船が待っていた。船はすぐに港を離れ、漆黒の闇のなかを走り出した。船端をたたく波の音と、けたたましい焼玉エンジンの音のみが耳に残っている。30分ほどで到着した後の歓迎の宴はわたしの人生で忘れ難いものになった。

<34年経って>

そしてこの夏休みは久方ぶりの訪問である。

午前10時、数十台の他県ナンバーの車をお腹に詰め込んだフェリーは宇野港を出航した。

1998年就航、26500トン、全長183m、定員696名

ビーナスの誕生をイメージしたファネル(煙突)マークが美しい

波止場の岸壁にはなんと豪華客船”ぱしふぃっくびいなす“号が停泊中。白い船体はまさにビーナスの化身のようにスマートで美しい。この船は世界一周クルーズのための船。海外に出ないときはこうやって国内のショートクルーズを楽しめる。

100日間世界一周の企画は夫婦で参加したら500万円ほどかかるという。わたしたちには2泊3日で20万円というのが精一杯。いや、生活に四苦八苦している現状ではそれも難しいか・・・?

ジリジリと夏の太陽が照りつける海の色は美しい藍色。行き交う船舶の数も多く、みな忙しげである。

デッキで海を眺めながら盛んにシャッターを切る若者たちはいかにも楽しそうで、島への期待からか時々嬌声があがる。わたしは強い風に吹かれながら思い出にひたる。

向こうに見えるのが直島

海はあくまで静か

島の北側には精錬所の細い煙突が空に突き立っている。何度かの山火事で山肌は痛々しく傷み、海から見ると、その後に植林された樹木もまばらにしか見えない。生えそろうにはあと何十年かかるのだろうか。

20分後、上陸。

宮ノ浦港がみえてきた

<家プロジェクト>

宮之浦から乗ったバスは満員の若人らを乗せて狭い島の街道を走る。

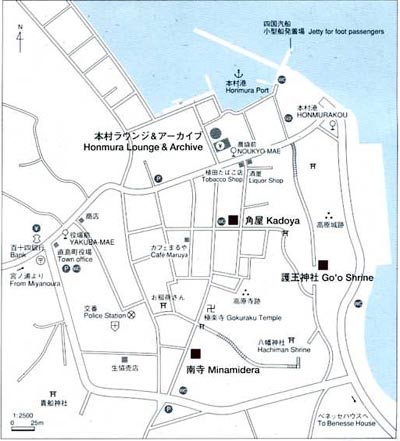

信号で止まった。島で唯一の信号、ここが東の本村と北の精錬所との分岐点になる。道を右にとり、立派な学校を過ぎるとすぐに本村地区に入る。ここが目的地のひとつで、“家プロジェクト”(Art-House-Project)の推進地区。

最近マスコミも盛んに取材するようになって、東京でも放映され、わたしもそれに刺激されていた。

1997年、ベネッセは直島町役場から本村地区の古い家屋をアート化できないかという打診を受けた。過疎化と高齢化が進み、空き家が目立つようになったこの地区をどう生かすか、そこから家プロジェクトはスタートした。そしていまや充実の一途をたどっており、今回はそのうちの3つを訪ねた。

<角屋>

一番大事な家プロジェクトの第1号。この作品の出来次第で町の人の意識は変わる。(ああ、やっぱり駄目か)という絶望感なのか、(やればわたしたちもできる)という将来への明るい展望なのか。結果、宮島達男氏の作品 “Sea of Time ’98” (時の海’98) は成功した。

デジタルの数字がゆっくりと、あるいは素早く、水中を、垂直に走り、または水平にはゆらめいている。まわりは闇。数字は1から9まで、赤と黄、緑の光の三原色で構成されている。0がないのはどういう意味だろうか。

宮島氏は家の中にプールスペースを作り、水を入れて、LEDで発行するカウンターを配置した。かれはそこで考えた。制作の過程で島の人たち一人ひとりに、それぞれのカウンターのスピードを決めてもらうことにして、カウンターの証明書まで発行した。

いわゆる参加型のイベントを目指し、それがみごとに成功した。

宮沢のことば「現代美術になじみのない村人にとっては、異物が入ってきた、ということになってしまう。でも、もしその異物に自分が関係していれば、それは共同体の一部になる。そこで、住民の人たちの時間が、水の中に封入されているという物語をつくった」。

外界ではつくつく法師が生命を燃焼し尽くすかのように鳴き、真夏の太陽が容赦なく旧家を照りつけていた。

<南寺>

この辺りは本村の中でも神社仏閣が集中しているところで、お寺が3つあり、丘の上には神社もある。そこに黒い杉板張りの建物を新しく建てた。建物は安藤忠雄の設計。

この辺りは本村の中でも神社仏閣が集中しているところで、お寺が3つあり、丘の上には神社もある。そこに黒い杉板張りの建物を新しく建てた。建物は安藤忠雄の設計。

建物に入るとはじめは真っ暗闇。自分の手すら見えないほどの完全なる闇。都市生活者にはこういう世界はほとんど経験できない。その中で時間が過ぎていく。じっと前を見つめて、何かを見つけようとするが、なにも見えない。感じるのは漠然とした不安。

ジェームス・タレルの作品で “Backside of the moon”という作品。

そのうちにボーっと明かりが見えてきた。

作者の意図を考えてみる。無、絶望、脱出、死後の世界、時間、可能性、悟り、人生・・・。

外に出ると、暑い中をみなさん我慢して列を作って待っていた。「怖かったね」 という女性の声が印象的だった。

<護王神社>

神社のあり方として、東日本の多くは村の勢力者に属する形をとっていたのに対し、西日本では古くから村の共同体の神として宮座の組織に支えられ、村人全体の力で維持されてきた。

護王神社は、村人が氏神様として大切にしてきた神社。それがボロボロになってしまったので島人は家プロジェクトとして再生しようと考えた。

ただし神の社であるからには、下手をすれば祟り(たたり)が怖い。

制作者として白羽の矢が立った杉本博司氏は、伊勢神宮の建築様式をひとつのモチーフにして難しい仕事に挑んだ。

「伊勢神宮の中でも一番古い形式が残っている瀧原宮に何回も通って、自分なりのデザインバランスを考えて設計した」

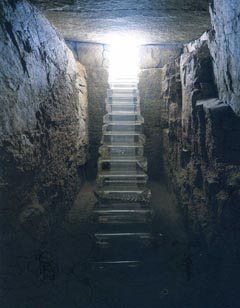

「神が宿るという巨石は岡山の万成山で24トンの石を見つけて運び込み、その下部を削り落とし、地下に埋めました」

それが古墳の祠となった。

そして地下と地上とをガラスの階段でつなげた。これは人間が通る通路ではなく、神の通路となった。

「古神道の時代、死も生も、いっしょにあった状態の社殿の形式はこういうものではなかったか」 と杉本氏はいう。

狭くて薄暗い地下の石室からでると、眼下に瀬戸内の海が広がっていた。

<島の歴史を考える>

少し視点を変えてみたい。安藤氏や福武(ベネッセ社長)氏はどこまで考えられたか知る由もないが、ずっと昔の瀬戸内海の人々のことを考えてみる。

大陸や朝鮮半島から弥生の米作を伝えた人たちは障害の多い陸路より、安全な瀬戸内海を航行して北上したに違いない。その後も権力の争奪に明け暮れた朝廷や豪族が、瀬戸の海を利用して覇権を争った。武士の台頭によって世の中が大きく変貌をしようとしたときにも瀬戸内は重要な舞台となった。

崇徳上皇は弟の後白河によって讃岐に流されたが、その後の源平盛衰の合戦はここを背景に大団円の舞台となった。

(話のついで:崇徳は途中直島に立ち寄り、人々の素直さに感じて”直島”と名づけたという伝説が残る)

その時代から島に住んだ人たちはなにがしかの影響を受けたことだろう。

瀬戸内は水島水軍で有名だが、水軍といえば格好もいいが所詮は海賊。昔はこの島にも海賊が住んでいたのかもしれない。あるいは海賊に襲われる側だったのだろうか。

江戸時代の商業廻船も、瀬戸内海があったからこそ機能した。

そして太平洋戦争は多くの海軍水兵を瀬戸内から徴兵した。

この島に住む人々にとって常に魂の静まる時間はなかった。それを鎮めるのは昔からあった神々が住まう神社。

南寺も昔からそんな役割を果たしてきたに違いない・・・。

<バスの会話・・・旅は道連れ、世は情けを実感>

<その1>

髪は総白髪で腰が曲がった老婆が、よいしょと、隣に座った。わたしが手元で眺めていた島の地図を横目に見て、「その地図はどこでいただけるの?」 と質問してきた。それをきっかけに80歳をいくつか超えた老婆との会話が始まった。

「23歳でこの島に嫁いで来て、もう幾10年になるのやら、それでも島のことはなにも知らない。あなたはその地図でわかりますか?」

「ええ、だいたいのことは」

「この島も最近はずいぶん変わってしまい、年寄りにはさっぱりわかりません」

「でも、観光客がどっと増えて、島の皆さんが元気になったのでは?」

「えー、若いかたがたくさんおいでになって、なんとなく島が明るくなりました。でもわたしらには関係ありませんからね」

老婆は途中で降りていったが、精錬所の繁栄を経験し、一転して過疎というわびしい環境で生きてきた彼女の人生を思いやると、幸せだったのではないかと思ってしまう。

そして、そういうことと関係なくアートプロジェクトは間違いなくこの島を活性化させている。

<その2>

一人旅の若者と隣り合わせた。180cmを超えるスマートな身体は真っ黒に日焼けしていかにも元気そう。

「学生さん?」 「いえ、働いています」

「どちらから?」 「北海道です、札幌からです」

えっ、そんな遠くからわざわざ瀬戸内海の小島に? かれは旭川の出身という。であるなら話は簡単。ラーメン“蜂屋”、“買い物公園”、“カムイコタン”の3単語でコミュニケーションはすっかり滑らかになり、すぐに打ち解けてしまった。しばらく北海道の話題で盛り上がった後、

「なんでまた、この島に来ようとしたわけ?」 と質問。

「アートの島ということを知って、ずっと前からあこがれていました。今年こそはと休暇をとって、やっと夢が実現しました。美しい。すばらしい島です。・・・しかし暑いですね!」

(ふーん、この島はそんなに有名なんだ!)と納得のわたし。

かれは船着場についてからも、寸刻を惜しむようにシャッターを切っていた。

<その3>

もっと楽しい話。

混雑するバスで運よく最後の席を取ることができた。

すぐに乗り込んできた3人組の少女たちが目の前に立ち並んだ。言葉は大阪弁で、高校生だろうか、いやビトンのバッグを肩にかけていることからすれば大学生?

そのうちの一人がすごい美少女。髪をポニーテールに結び、小ぶりのイヤリングが耳に光る。細い首の上には細おもての理知的な顔。切れ長の眼。肌は透き通るように白いが、健康的で、決して冷たくはない。夏目雅子のイメージを彷彿とさせた。

胸のふくらみは少女のもの。そのふくらみがわたしの顔から数十センチのところにあって、思わず雑念に襲われた。

彼女たちは、人生の中でいま一番輝ける年ごろなのだろう。

白日夢、そんな言葉が脳裏をかすめた・・・あぶない、あぶない!

「赤かぼちゃ」草間弥生作

直島の玄関口・宮ノ浦のランドマーク

(続く)

Copyright c2003-7Skipio all rights reserved