中・東欧 古都めぐり プラハ

★ ★ ヨーロッパで最も美しい町 ★ ★

2012年1月

幻想〜夜のプラハ城

夜、モルダウ河畔に

ブダペストからブラチスラバ(スロバキア)を経由して、プラハへのバスの旅は長い。

ブダペストからブラチスラバ(スロバキア)を経由して、プラハへのバスの旅は長い。

途中、短い潅木の林や平原、ぶどう棚が、不連続に続いていた。これがボヘミアの森や平原というヤツだろうか。

休憩したドライブインもさびしく、日本ほどの繁栄はどこにも見られない。フリーウェイを、ただひたすら大型トラックが爆音を上げて過ぎ去ってゆく。

冬の日の夕刻、プラハにはいってプルタヴァ川左岸に降りた。

ブダペストの華やかさに比べると町がくすんで見えるのは、乏しいオレンジ色の灯りのせいだが、それはほどよく町の古さに調和している。

瞬間、はるか遠くに宮殿が、あたかも天上に浮かびあがっているかのように見えた。プラハ城だ。やわらかなバックライトを浴びてプラハ城がいきなり目の前に現れたのだ。

上流のマーネス橋を渡って河畔を歩く。明らかに興奮していて気持ちの高ぶりを隠せない。

城の手前右手のカレル橋は、その存在自体がすでにロマンスである。

灯りに照らされた橋脚は水面にも浮かんで、その反映が幻想を呼ぶ。

モルダウ川(プルタヴァ)とカレル橋

左がプラハ城

***

チェコ共和国はボヘミアとモラヴィアに大きく分かれる。

歴史の始まりは大モラヴィアの繁栄にあったようだが、かの地がハンガリー(オーストリア・ハンガリー二重帝国)に支配されてからはボヘミアの首都プラハに中心が移った。

ボヘミアには村落が多くあり、居心地のよい大都市や美しい堅固な城も少なくない。加えて穀物、ぶどう酒、ビールがふんだんに生産されるので、隣の国々から人々が食物を調達にやってくるほどである。

数多くの河や小川、そして魚の豊富な池もたくさんある。ボヘミアの森からは木材も有り余るほど出る。また岩山は鉱物を蔵しており、山地では銅が採掘される。カールスバート(カルロビバリ)には温泉が湧出しており、その評価は高い。

人はいう「神の全能が顕現する約束の地」だと。

***

プラハは、9世紀に城が築かれたのち、やがて東西ヨーロッパを結ぶ都市として発展し、14世紀、神聖ローマ帝国カール4世の時代に栄華を極めた・・・。

かの地にも倭の卑弥呼のような古代伝説が残る。神話といっていいのかもしれない。

はるか昔のボヘミア、女王リブシェは呪術的能力のある独身の女性であった。

どこの国でも同じだが、男たちは女王であっても女性を馬鹿にする。彼女は王を欲した。

あるとき彼女に神の啓示があった。「彼女の白い馬がスタジツェというところに案内する。そこに二頭の牛で畑を耕している男がいる。その男の名はプシェミスル、彼が王となってこの国を末永く治めるだろう」

二人の子孫がいまのチェコの礎を造った・・・。

***

夕食のレストランまではカレル橋から少し歩いた。

そこは大正ロマン的雰囲気のただよう路地の一角にあった。

この夜のメインは魚料理、「地中海から送られてきた」というが、さて飲み物は?

チェコ人は世界で一番ビールの消費量の多い国だという。じゃあ、やはりビールだろう!軽めのビールが一日の疲れを癒してくれた。明日はプラハの街を歩く!

プラハの夜は明かりが少ない

プルタヴァ川右岸

こちら側のほうがにぎやか

レストランへの路地

雰囲気がある

こういうスープが多い

魚料理と、チェコでは有名なビール ”Krusovice”

プラハ 城

朝まだき、バスを降りて、王城で働いていると思われる通勤客といっしょに、東門に向かう。途中王城のお堀のような深い谷を見た。その名を「鹿ノ谷」と呼び、昔は鹿が放たれていたという。狩猟好きの領主様なら好んで谷に分け入って弓を射たのかも知れない。

近くの建物の中でライオンを飼っていたぐらいだから。

スペインホールの下をくぐるがその前に、時間が間に合って、門衛兵の交替儀式を見た。

かれらは四角四面の顔でまじめにやっているのだが、これが観光化しているところは滑稽でもある。

見世物という視点でみれば、まじめさと不真面目さとが同居している。

お笑い芸人でも連れて行って、お腹を抱えるほど笑わせたらどうなるのだろうか。不敬罪で逮捕されて日本に帰れなくなるか、小脇に抱えた銃剣でひと突きされて、お陀仏となるか? それが怖いから、並んで写真を撮らせてもらう側も、常以上のまじめな顔をしている。

この日の衛兵さんは残念ながら、クスリとも笑わなかった。

笑わない、ハンサムな衛兵

笑えばもっと人気が出るだろうに。でも、さっそくYouTubeに流されて世界の話題になり、それこそ、物笑いの種になるのかもしれない!

***

門をくぐると広々とした第二中庭に出た。

さらに進んで北門をくぐると、聖ヴィート大聖堂(カテドラル)が目の前にそびえ立つ。

プラハ観光のハイライトであるプラハ城。城は昔も今もチェコ人たちの精神的な支柱である。

その城内で最も高くそびえる聖ヴィート大聖堂は奥行き124m、幅60mで高さは96.6m、930年に創建されている。

壮大なゴシック様式の建物はカレル4世(在位1346〜78=日本では南北朝時代)の時代から増改築が繰り返され、1929年に完成したもの。

この聖堂は単なる首都プラハの聖堂機能を果たすだけのものではない。王家やチェコの歴史的な指導者たちが眠る聖なる場所でもある。そういう意味で、チェコ国民にとってはかけがいのないシンボルであり、何人も汚すことを許されない。今も、これからも。

聖堂内は入場無料だが、奥のステンドグラスや彫像を観るにはツアーチケットが必要のようだ。

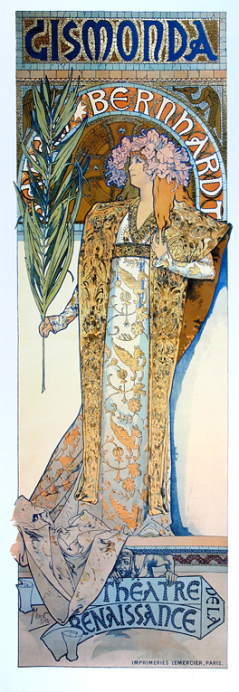

入ってすぐ、左側に3枚のステンドグラスがかかっていて、その三枚目が、プラハが生んだ芸術家アルフォンス・ミュシャ(mucha=こちらではムハ)作である。

パリで不遇を囲っていたミュシャは

スメタナの「モルダウ」を聞いて

民族主義に目覚めたという

この作品のなかにも聖バーツラフが描かれている

窓はみな美しい。というより荘厳な雰囲気をかもし出し、こちらは帽子をとってただひたすら頭を下げるのみ。

冬の朝はまず晴れない!

プラハ城の近景はよくない

右は鹿ノ谷

衛兵の交代はキリッとして格好いい

チェコの国宝

「聖ヴィート大聖堂」のファサード

正面

ゴチゴチのゴシック!

600年の歴史がある

荘厳な雰囲気の大聖堂内部

大聖堂正面のステンドグラス

「バラ窓」

世界でも最大規模で

26,000枚以上のガラスがはめられている

城下町マラー・ストラナ(小地区)

聖堂から出ると金縛りが解けた。

スーブニールショップの中にプラハのパノラマ・マップがあったので買い求めた。

凝縮したプラハ市街を立体的に表現していてわかりやすい。著名な建物は俯瞰して(斜め上から見て)描かれており、また日本語が記載されている。チェコ語は読み方やことばの意味も“ちんぷんかんぷん”なので、これは助かった。

***

このあと本当は「黄金の小道」を見ておきたかったが、時間もなくパス。次の機会があれば、ぜひ立ち寄ってみたい。

帰りは“マティアーシュ門”をくぐったが、この門がわたしには、「待ち合わせ門」と聞こえておもしろかった。観光客は普通、この門から入場して門衛兵の交代儀式を観るのだが、門の上の像が凄い。

神話や昔話がモチーフなのだろうが、かたや侵略者を棍棒で叩きのめす図、いっぽうは短剣で突き刺そうとするデザインというのは、やはりかれらは騎馬民族の末裔、遊牧の民であることを思ってしまう。

マチュアーシュ門のこのシルエットをどう解釈したらいいのか?

もう少し深く考えるとプラハの中世は戦闘の時代であった。プラハだけでなくイギリスもフランスもドイツも同じ、相手(異民族)を侵略しなければ侵略される。負ければ男は殺されて女は奴隷になる。死ぬか生きるかの時代に、城は自身を守る大切な要塞でもあった。

その昔は森が城の役割を果たしたが、農業のために伐採してしまってからは、「逃げ城」と呼ばれる城を持たざるを得なかった。戦争が始まると農民までもこの城に立てこもった。

王宮から観たカレル橋

二つの黒い橋塔が存在感を誇示している

その向こうにプラハの人々の生活がある

***

広い、広いフラチャヌイ広場に出ると、広場の周りもまた、荘重な建物群が取り囲んでいた。(右はフラチャヌイ広場の大司教館)

広い、広いフラチャヌイ広場に出ると、広場の周りもまた、荘重な建物群が取り囲んでいた。(右はフラチャヌイ広場の大司教館)

ご一行は、城壁に沿って道を下る。

「マラー・ストラナ(小地区)」と呼ばれるこのあたりは、城下町として発展した。城からプルタヴァ川に下る長い斜面にできた町で、赤い屋根の中層階の家々が軒を接してならんでいる。

ネルドヴァ通りに出ると、家々の壁面は、黄色、白、ピンク、グレーとハーフトーンに彩られ、じつに変化に富んでいる。その壁にはおもしろい紋章が掲げられている。中世のプラハでは紋章が番地の代わりをしていた由である。

「雄猫」「金の錨(いかり)」「ザリガニ」「魔法のランプ」「金の盃」「蹄鉄」などなど、紋章のデザインはさまざまで、一つ一つを確認しながら散歩するのも楽しい。

「雄猫」「金の錨(いかり)」「ザリガニ」「魔法のランプ」「金の盃」「蹄鉄」などなど、紋章のデザインはさまざまで、一つ一つを確認しながら散歩するのも楽しい。

私たちは早足で道を下る。

やがて広場(マラー・ストラナ広場)に出た。

ここは路面電車のステーションになっていて、四方に道が広がる。その聖ミクラーシュ教会の横の道を選ぶとカレル橋へ向かう。

辺り一帯はどこを向いても宮殿にぶつかる。

これはなんなのだ・・・!

種明かしは単純で、日本の城下町とよく似ている。マラー・ストラナはプラハ城に隣接し、司教や貴族が住む山の手であったというわけ。

ネルドバ通りを下って市街に出る

右はマラー・ストラナ広場

もうすぐカレル橋だ!

プラハ城側の門塔を抜けるとカレル橋

モステッカー通りからカレル橋の入口の塔

プラハのベニスといわれる水辺

プラハ〜カレル橋とプルタヴァ川

カレル橋からのプラハ城

手前に赤い屋根がめだつのは城下町のマラー・ストラナ地区

いちばん手前の公園のある地域はカンパ島という島

昨夜観た同じカレル橋の景色をじっくりと眺めてみる。

下から見上げても、高台に立つプラハ城からプルタヴァの岸まで、オレンジ色の屋根やドームがぎっしりと重なり合っているのがよくわかる。そこから上流に向かって公園がつづく。

チェコ語のプルタヴァはドイツ語の“モルダウ”、そう、チェコ国民学派の先達スメタナの交響詩組曲「モルダウ」のそれである。

この曲が作られた19世紀にはドイツの威光がチェコを覆っていた・・・。

***

プルタヴァ川には白鳥やカモメといった水鳥が多い。

流れが緩やかで浅瀬が多く、餌をとりやすいのだろう。

鳥が住みやすいなら人間にとっても住みやすい土地のはずだ。

古代チェコ人(スラブ系チェヒ族)がこの浅瀬のある川沿いを永住の地として選んだのも道理である。

ヨーロッパ大陸の多くは大平原。

その内陸部を流れる河川は緩やかで、大量の荷物を運ぶには舟運が便利だ。川をさかのぼるときには川沿いの道から馬力や人力で小船を引っ張り、くだりは棹にまかせる。船で運ばれた荷物(商品)は渡渉点でおろし、そこから牛馬によってローカルに運ばれる。

プラハは川と道が交錯する好立地だったのだ。

***

これが冬でなかったら、もっとはるかに開放的であったのに・・・。

繰り返すが、季節がよかったら、昼間のカレル橋は世界から集まる観光客で賑わいを見せていただろう。

橋の上には手作り民芸品のショップや、自ら描いた小さな額入りの絵がならび、有名なピノキオの操り人形が子どもたちの目をひきつけ、あるいは若者のジャズ演奏に人垣ができる。

ゆっくりと橋の上の散歩・・・二人で歩くなら、ライトアップされたあとの薄暗がりがいいのかもしれない。

ところが今は真冬、しかも冷たい雨が降り、ときどき起こる突風が雨傘の骨を揺する。

しかしそんな天候でも、カレル橋の上にいるという実感をもっと味わいたい。

雨のカレル橋とカレル橋旧市街橋塔

中世ヨーロッパでもっとも有名な建築物のひとつに数えられていたカレル橋からの眺望は、「この世のものとは思えぬほどにみごと」なのである。

“百塔の黄金都市”という決まり文句のとおりの現実があるのだ。

数多くの彫像に飾られた中世の橋塔、ローマを思わせる聖フランチェスク教会の楕円形ドーム、背景にはティーン教会の奇妙に尖った屋根、モルダウを隔てた反対側には、教会や宮殿に囲まれて城が聳え立つ。

***

カレル橋は全長515.7m、幅9.5m、アーチの数が15。

勾欄の上に30体ものバロックの石像彫刻がならぶ。1683年に第一号の聖ヤン・ネポムツキー像が据えられたのがことのはじめ。

橋の真中ちかくにその“聖ネポムツキー像”が十字架を抱いて立っている。台座部分のレリーフに触ると、幸運が訪れると伝えられている。

橋の真中ちかくにその“聖ネポムツキー像”が十字架を抱いて立っている。台座部分のレリーフに触ると、幸運が訪れると伝えられている。

人があまりいないのを見定めて、私もそっと撫でてみた。それにしても世界中の人々にさわられてピカピカに輝いている。果たしてご利益はいかが?

***

カレル橋は14世紀後半(日本では南北朝から室町に入るころだろうか)にカレル4世によって建設された。プラハ城と旧市街は、プルタヴァ川にかかるこの橋によって結ばれた。

歴代のボヘミア王の戴冠式の行列は、火薬塔から旧市街広場へ(後述)、さらにカレル橋を渡り、モステッカー通りからマラー・ストラナ広場へ、そしてネルドヴァ通りを通ってプラハ城に入った。この道はまさしくロイヤルロード、“王の道”なのだ。

川の上流にネオルネッサンス様式の国民劇場を望む

ドイツ語からチェコ語へ

「民族が自分自身のために」 チェコ語のチェコ人たちのための恒久劇場

柿(こけら)落としはスメタナのオペラ「リブシェ」が上演された。

旧市街広場とヤン・フスとスメタナ

カレル橋から歩いて“旧市街広場”にやってきた。旧市街広場ということばもいいが、魅力的な佇まいである。

真中に立つ宗教改革者ヤン・フスの像を中心に、周囲はゴシック、バロックやロココの教会、宮殿、邸宅が独自の美を競っている。

聖なる殉教者ヤン・フスの像

「真実は勝つ!」

マルチン・ルターは知っていても、“ヤン・フス”を知っている人は少ないだろう。

プラハの著名な宗教改革者で、改革のために命を捧げている。

1371年(足利義満が将軍となった)頃、南ボヘミアに貧農の子として生まれた。こどもの頃から正義感が強く刻苦勉励の末、カレル大学哲学部に進み神学を学んだ。

当時の秀才は哲学とか神学を学んだのでしょうね。

1401年にはカレル大学総長となり司祭に叙せられ、プラハのベツレヘム礼拝堂つきの説教者ともなり、一般市民と親しく接した。市民、貧者の立場にたって教えを説き、教会の退廃を激しく非難し、神の道にもどるべきことを訴えた。

日本でも仏教の退廃、坊主の酒池肉林というのはあった・・・。

しかしその批判が、教会と教皇の権威を貶めたとして、破門され聖職を剥奪された。

改革者が異端者にされたのだ。

1414年、フスは、コンスタンツ公会議において弁明することを認められたと信じ、現地に赴いたが、だまし討ち同様に幽閉され、火あぶりの刑に処せられた。

その知らせがプラハに伝わるや、フスを崇める下級僧侶の指揮のもと民衆が決起し、反カトリック運動が南ボヘミア一帯に燃え上がり、俗に言われるフス戦争が20余年にわたって戦われたのである。その影響はドイツ、イタリア、フランス、スペインにまで及んだ。

けっきょく、教皇が妥協し、フス派の破門が解かれ、争乱は終結した。

ドイツのマルチン・ルターの宗教改革は、それから110年後のこと。プロテスタント教会の源流を作った。

***

“旧市街市庁舎”の前は定時になると人が集まってきて、一斉に塔を見上げる。

“旧市街市庁舎”の前は定時になると人が集まってきて、一斉に塔を見上げる。

人々の視線の先には二つの小窓があり、時間が来るとカラクリ時計が演技を始める。まず「死神」が鐘を鳴らし、二つの小窓が開く。すると十字架を手にした「十二使徒」の人形が、一方の小窓から次々に現れて正面を向き、今度はくるりと背を向けてもうひとつの小窓に姿を消す。

最後に「鶏」がコケコッコー(?)と一鳴きして窓が閉まる。

東京だったなら、子供だましとして振り向きもしないだろう。

しかし旅人は何でも見なければいけない!

この塔が高いのは、もちろん見張台になっているからだ。今は平和な時代になったから心配は要らないが、その昔はいつ来るかわからない敵の来襲を見張っていたのだろう。

“スメタナ”の音楽塾はその一角「金の一角獣」と呼ばれる家の中にあったようだ。

***

ということで、時代は450年ほど過ぎて、話題はスメタナへと移る。

ということで、時代は450年ほど過ぎて、話題はスメタナへと移る。

母なる川“モルダウ”はボヘミアの森に発し、丘をくねり、平野を走らせ、川面に蝶を飛ばし岸辺に花を咲かせた。流れは大きくなって、やがてチェコの都プラハに注ぎ込んだ。

スメタナがモルダウの源流近くまで旅をして、ボヘミアを南北に貫くこの大河を音楽で描こうと思ったのは1867年(大政奉還の年)、43歳のときだったという。

第4曲「ボヘミアの森と草原から」は牧歌的で田園情緒溢れる美しい曲だ。スメタナ自身、標題にこう書いている。

<―――美しいボヘミアの夏、ある晴れた日、野原に花が咲き誇り、心地よい微風に身をゆだねると、木の葉や木々の枝が触れ合う音に交じって、小鳥のさえずりが聞こえてくる。牧童が吹く角笛の遠い調べ、生きていることの喜びでなくてなんであろう。>

曲が完成したのは7年後、「1874年2月6日」の日付を記すとともに、「耳がまったく聞こえなくなって」ということばを添えていた。

聴力を失って、なお名曲を残した作曲家はベートーヴェンだけではない。スメタナも同じ、壮大な交響詩「我が祖国」6曲も、耳が聞こえなくなってからできあがった。

ベートーヴェンは大勢の讃美者によって物心両面で支えられたが、スメタナにはその援助がほとんどなかった。

そして晩年も恵まれなかった。

娘婿の馬車で運び込まれたプラハの精神病院で、狂気の発作のうちに亡くなったのは1884年5月12日のこと、享年60歳だった。

紆余曲折の波乱の人生だったが、しかし、ドヴォルザークとならんでチェコでもっとも尊敬される音楽家としての名を残した。喜ぶべし!

いま彼は城跡の高台の墓地に、蛇行するモルダウを眺めながら眠っている・・・。

旧市街広場

ここではクリスマスや復活祭など節目の時にはイベントが開催されにぎわう

左が旧市街市庁舎

旅人はこの時計の前に集まる

”コケコッコー”と鳴くのだろうか?

聖母マリヤが見下ろすティーン教会

市民会館レストランでの昼食

外側はネオ・バロック風アールヌーヴォーのプラハ市民会館

正面玄関上のモザイク画は伝説の王妃”リブシェ”

内部にスメタナ・ホールなどギャラリーやレストランがあって

まさしく市民の社交場だ!!

この日の午後、団体さんは遠路はるばるドイツ・ドレスデンまで往復300kmの旅に出かけたが、わたしたちはプラハ市街に残って気ままな散策を楽しんだ。

わたしたちというのは我が盟友とうら若き(?)女性3名。

雪が雨に変わったのがうらめしいけれども、なんとなく開放感がある。いや、これでバスに乗らなくてもいいという安堵感だろうか。

地元のひとたちは石畳の道を傘も差さずに黙々と歩いている。そのごつごつした石畳が妙に情緒がある。

***

まずは昼食だ。

プラハには地下レストランがたくさんある。

多くは洞窟のような地下通路をくぐった石の広い空間に設けられているので、重厚である。

それではなぜ地下なのかという疑問が残る。

これはプルタヴァ川の氾濫とかかわりがあるようだ。古来たびたび氾濫する川に、時のボヘミア王ヴァーツラフ1世(在位1230〜53)は川の右岸を整備し、旧市街を二重の市壁で取り囲んだ。同時に市壁の内部に数mの土を盛った。その結果、かつて1階だったところが地下になったというわけ。

この地下レストランは、「プラハの春」のあと、反ソ連邦のレジスタンスの活動拠点にもなった。

***

わたしたちの昼食もその地下のレストランになった。といってもプラハでもっとも有名な建物のひとつ、“プラハ市民会館”の地下である。

わたしたちの昼食もその地下のレストランになった。といってもプラハでもっとも有名な建物のひとつ、“プラハ市民会館”の地下である。

「高尚な社交界を育成し、音楽造形芸術を支え、はたまた威厳に満ち、なおかつ瞠目すべき公演にふさわしい場をチェコの大衆に供するために造る」 と市民会館の建造の意図は格調高い。なんとデザインはコンペによって造られた。

この市民会館には“スメタナホール”があって、例年のプラハ音楽祭はここから始まる。

スメタナの命日である5月12日に、彼の代表作「わが祖国」の演奏で幕を開けるのである。

ときどきミニコンサートなども開かれるので、公演予定をあらかじめ調べておけば、気に入った演奏に出会えるかもしれない。

***

さてここでの昼食がすばらしかった。

今までかの地の食文化の乏しさに辟易としていたわたしはそこで“目からうろこ”といえる満足感を味わった。

まずはすべてがアール・ヌーヴォーでデザインされた壁面、内装、照明、調度がすばらしい。

かつて皇居の近くに日比谷会館という大正時代の建物があり、そのなかのフレンチレストランは重厚感があってよかったが、それとは比較にならないほどの重々しさ。

料理も格式が高い。昼間からどうかと思ったが、エイヤーで、黒ビールのリッターを頼んだ。

「まるでピッチャーのようね!」

しかしこのがっちりしたレストランには黒ビールがよく似合う。

このビールはピルスナー・ウルケル(Pilsner

Urquell)という「ピルゼンビール」で、1842年から生産されている著名なメーカー。

日本でいただく黒のような甘さや重さがない。コクは強いが、アルコール濃度は低く、軽くて飲みやすいのだ。

(右上)地下レストランのエントランスにて

同席した若きレディのみなさん

レストラン内部

すべてにアール・ヌーヴォーの

婉曲したデザインが!

豪華な昼食はこのビールから始まった

”ピルスナー・ウルケル”

プラハ市民会館レストランでの昼食(2)

顔を見れば満足度がわかるというものだ

しかし背中の壁面のモザイク・タイルが感動的

広いレストランにピタリとはまっている

食事をしている市民会館の建設に際して、アルフォンス・ミュシャの逸話が残る。

当時すでに有名になっていたミュシャはパリから帰国すると、その内装を「ひとりでやりたいが、報酬は下絵の値段でいい」と提案した。

プラハの芸術界の事情を知らないミュシャの横槍に同業者は反発した。どこにでもよくある話だ。新聞は「下絵の値段も法外に高い」と書き立てた。

結局ミュシャは市長サロンの内装だけを担当するにとどまった。

***

そんな話を知ってか知らずか、わたしたちは前菜の野菜とソーセージをいただく。

そんな話を知ってか知らずか、わたしたちは前菜の野菜とソーセージをいただく。

東ヨーロッパ一帯では地元のかたもあまり野菜を食さない。

北緯50度のプラハは北海道よりさらに北サハリン中央部にあたる。寒いところだけに野菜は貴重だ。寒さが野菜の生育を妨げているのか、歴史的な背景があるのか、“ベジタリアン”ということばが存在しないのだろうか。

そのかわりヨーグルトやチーズなどの乳製品をふんだんに摂る。食品スーパーに忍び込むと明らかで、その種類が豊富でしかも安い。食習慣としてそちらに偏向していくのは当然のことで、青年期以降の肥満の原因になっていくのだろう。

***

メインはそれぞれが好みで頼んだ。

メインはそれぞれが好みで頼んだ。

Fさんは白身魚の“キャットフィッシュ”を頼んだ。

こちらではご馳走の種類に入るが、日本語にすると“鯰(なまず)”である。猫のようにヒゲをつけた魚、幼時、ウナギと同様近くの小川にいくらでも棲んでいた。子供心に、ウナギですら気味悪かったが「もっと気持ちの悪い魚」と感じた・・・。

(キャットフィッシュはふくよかで美味!意外!)

私は正統派でいった。ビーフ・サーロインステーキである。メニューどおりに記せば、アンダルシア・ベジタブルとロースト・ポテトが添えられて、価格は420コルナ、日本円で1700円というところか。

レアで焼いてもらったが、写真のようにボリュームたっぷりで美味、日本の牛肉のような霜降りの部分がなく、しっかりしている。だからレアで焼いてもらったのだが、昼食としては贅沢の極みである。

デザートはチョコレートムースとアップルパイをひとつずつ頼んで、小分けしていただいた。

いっしょに食後のコーヒーとして“ウインナー”をオーダーすると、このフレッシュクリームが、うれしくなるほどすごい。

クリームたっぷりのウィンナーコーヒー(右)

***

最後は年配の給仕長らしき人物が「“スピリッツ”はいかが!」 と勧めてくれた。

「食後にスピリッツを」ということばを、こちらではよく聞いた。

ジンであったり、ウォッカであったり、ラムであったりと、強めの蒸留酒であるが、日本食を常食としている日本人はスピリッツを飲む習慣がなく、戸惑いを感じる。

給仕長は「サービスですから!」 というのでいただいた。

この旅一番というかなりの量が胃袋の中に納まっていたせいか、このスピリッツが実に美味しく感ぜられた。

うーん「満足である!」

***

わたしたちのこの冒険の気分は、市中散策の後の、ハンガリーのトカイワインやフォアグラ・ペーストを食すという夕食にまで引き継がれた・・・・・。

百塔の町と火薬塔、ミュシャ

プラハはこれまでいろいろな名称で称えられてきた。

チェコが生んだ作家カレル・チャペックは、「塔はチェコの特産だ」と語った。

「わが祖国のあの不思議なクーポラ、まるっこいタマネギ、けし頭、灯台の付属塔、ギャラリー、尖塔は、他の場所にはないからである。これはブルノ、これはチェスキー・クロムロフ(後述)と見分けられるのだ」

確かに、プラハの高見に立って町を望むと、さまざまな塔を視界にとらえることができる。

教会、修道院、市庁舎、宮殿、給水塔から、多くはアール・ヌーヴォーで建てられた一般の住宅にいたるまで、たくさんの塔やドームと出合うことができるのだ。

プラハ城の聖ヴィート大聖堂、マラー・ストラナの教会群、カレル橋両岸の塔、旧市街のティーン聖母教会、給水塔、火薬塔・・・・・。

***

その“火薬塔”は食事をした“市民会館”の隣にあった。

その“火薬塔”は食事をした“市民会館”の隣にあった。

「火薬塔を黒のタキシードにたとえるなら、市民会館は花模様のドレス」 と誰かが書いた。様式も色彩も装飾もまったく異なる二つの建物が、すぐ隣に建っているのがおもしろい。

その命名は17世紀に大砲の倉庫として使われたことに由来するようだが、火薬塔とは物騒な名前だ。

高さは60mもあり、その姿かたちはカレル橋の橋塔によく似ている。どうも設計者が真似したという話。

じつはこの火薬塔はその昔、旧市街の市壁の一部で、プラハの外界への出入口であったのだ。

これから私が徘徊しようとするヴァーツラフ広場までのおよそ1kmは、今でこそプラハきっての繁華街だが、そこは新市街と呼ばれ、1760年以前には存在しなかった・・・。

火薬塔の番人、門兵というべきか

いかめしい

***

ここでしばらく旧市街の様子を検分してみよう!

ここでしばらく旧市街の様子を検分してみよう!

5人は昼食のあと、「夕方5時に市民会館で再集合しましょう!」という約束をして、いったん別れた。

私の目的のひとつはヴァーツラフ広場にあった。

その前に本場のミュシャ(ムハ)美術館を見ておきたかった。このあたりは2km四方の狭い地域にあらゆるものが集積している。

霙(みぞれ)っぽい雨が降っていてもプラハの人はほとんど傘をささない。毛糸の耳隠し帽子を目深にかぶって、長い厚手のコートで身を覆い、ブーツで足もとをブロックし、早足で石畳の街路を通り過ぎる。

***

ミュシャ美術館には、いつものあのミュシャの作品が、驚くほど簡単に、しかも平面的に、気軽に展示されている。

東京のミュシャ美術展のほうが、よほど華やかで気がきいている。

ミュシャは”musha”と書いて、現地の言葉ではムハという。

少年時代は恵まれなかったが、28歳のときパリで美術を学んだのが名を成すきっかけとなる。

具体的には当時のパリで一世を風靡していた女優サラ・ベルナールとの出会いである。35歳のとき、彼女の芝居「ジスモンダ」のポスターの制作を依頼された。

威厳に満ちた人物と、細部にわたる繊細な装飾からなるこの作品は大好評を博し、ミュシャは一夜にしてアール・ヌーヴォーの旗手としての地位を手に入れた。

これをきっかけにミュシャはサラと契約を結んでサラのポスターを手がけていく。

幸運といおうか、世紀末、パリに集まった芸術家たちのなかにはこうして歴史に名前を刻んだ人間が多かった。

画家、小説家、デザイナー・・・

日本ではクリムトやロートレックが名高いが、ミュシャもその一角を汚すものではない。

ムシャ美術館

土産売り場の女性

プラハ旧市街の散策

百貨店らしき広い売り場で気に入ったセーターを見つけた。安いが、色とサイズがない。それに、最近はほとんどセーターを身につけないから、諦めた。

本屋に入るとチェコ語と英語と、両方がならんでいる。チェコ人はやっと自国語の本が自由に読めるようになった・・・。

本屋に入るとチェコ語と英語と、両方がならんでいる。チェコ人はやっと自国語の本が自由に読めるようになった・・・。

スターリンのアクのある顔の表紙が目に入った。あのころすべての出版物は検閲を受け、読みたい本も読めなかった。チェコの市民や学生が求めたのは自由な西欧の文化や経済の情報だった。カレル大学の学生たちはその情報を電波に求めた。ラジオ放送だ。

現在、インターネット情報が大きな力を持って、北アフリカからアラブにかけて連鎖的な革命を導いているが、当時のプラハはそれによく似ている。

それでも“プラハの春”はソ連(当時はブレジネフ)によって押しつぶされた。

ほとんどのオールド・チェコ人は、あの暗黒の時代を思い起こすのではないだろうか。

革命の本、チェコの学生は政治がすきなのかもしれない。

しかし、今やその時代を脱出して20年が経ち前を向いて歩き始めている。

町を闊歩する市民の足の速さは、活力の証拠だろう。

***

通りに面したレストランやカフェも楽しそうだ。生演奏のジャズレストランの隣にマックがあり、若者たちが溢れんばかりに列を成していた。“マック”は東ヨーロッパのどの町でもポピュラーになった。たしかに旅人にとっても安心して食べられる安価な食い物にはちがいない。

レストラン

JAZZ LIVE の文字が見える

どこにでもあるマクドナルドと春もの最新のファッション

雑貨屋に入って当地では代表的な土産品「ピノキオの操り人形」を買い求めた。これは子どもたちが喜ぶだろう。

雑貨屋に入って当地では代表的な土産品「ピノキオの操り人形」を買い求めた。これは子どもたちが喜ぶだろう。

プラハはマリオネットの本場、国立のマリオネット劇場まである。

プロの操り師たちのパフォーマンスを安価に楽しめるから、日本人の観光客、特に若い女性のみなさんがたくさん訪れるようだ。

迷路のような路地にも分け入ったら、ユースホステルがあって、他の国の国旗に交じって日の丸も掲げられていた。宿泊客がいるのだろう!

その隣には理髪店だ。こういう店に入って庶民感覚を肌で感じるのも旅の楽しみだ。

理髪店

***

路地を抜けると、ヴァーツラフ広場の真中あたりに出た。

今のヴァーツラフ広場は「プラハのシャンゼリゼ」とも呼ばれ、プラハ随一のショッピング街になっている。緩やかな坂になっていて、その行き止まりの頂上には国立博物館(MUSEUM)が威容を誇って立つ。

その下に“聖ヴァーツラフ”の像が、あくまでも雄々しく、旗を掲げてプラハ市民を睥睨している。

いや、この言葉は適切ではない。支配者というより市民の守り神の色彩が強いのだから、やさしく見守っているというべきだろう。

広場の石畳は雨にぬれていた。

ここが昔も今もプラハの市民たちの生活の中心であることは通りを眺めているだけでよく理解できる。

聖ヴァーツラフの騎馬像

ヴァーツラフ広場とプラハの春

ヴァーツラフ広場の最奥から

MUSEUMと塑像のあいだの道端に花束がやさしく置かれていた。

MUSEUMと塑像のあいだの道端に花束がやさしく置かれていた。

石畳のところを、よく眺めてみると人の形のようにこんもりと盛り上がっている。

プラハの春に際し、ソ連共産党に屈して共産化にもどった国家に抗議して焼身自殺をした若者がいた。その人の名をヤン・パラフという。将来を嘱望されたカレル大学の学生だった。

1969年1月16日、時刻は午後2時を回っていた。

「絶望のふちにある民族を解放するため、焼身自殺という非常手段をとることにした・・・。8月を忘れるな!」 とヤンは叫び、ガソリンをかぶって自らの身体に火をつけた。

花束がおかれている場所は、まさに若きヤン・バラフが焼死した場所なのである。

「8月を忘れるな!」のことばは重い。

かれの身体は今もそこに横たわり現代のプラハ市民に、「圧政の打破と自由へ飛躍」を無言のうちに語りかけているかのようである。

***

20世紀ソビエト連邦の崩壊に関連した重要な事件として、プラハの春のことを少し説明する必要があるだろう。

「プラハの春」のことばは、それによってチェコが民主化を迎えたようなイメージがあるが、それはちがう。

そのとき民主化しようとする国民の意思を、ソ連共産党ブレジネフ政権が踏みにじった。

驚くべきは、その自由化を弾圧するためにワルシャワ条約軍の戦車をいきなりプラハ市街に乗り入れたことだ。

<この旅で、プラハの春のことを質問した私に、ガイドのOMさんがそのときのチェコの新聞を見せてくれた。

いまわたしが立っているところ、MUSEUMを背景に巨大な戦車が新聞の一面に大きく載っている。ちょうど砲塔をこちらに向けているカットだ。44年前(1968年)の新聞だが、すごい迫力だ。

この方がそれを持っているということ自体が、プラハ市民にとっていかに重要で、忘れられない事件であったかを象徴している。>

要所に自動小銃を構え、たむろするソ連兵。

ヴァーツラフ広場、正面の国立博物館のファサードの夥しい弾痕、戦車のキャタピラーにえぐられた石畳のそこここに黒い血がこびりついていた。ひしゃげて放置された自動車、捻じ曲がった街頭のポール、垂れ下がった市外電車の架線。

市民の怒りと抵抗は高揚したが、小国の抵抗には限界があった。

ドプチェクやフサークは必死に話し合いの解決を試みたが、拘束され、閉じ込められ、執拗な弾圧に、ついに屈せざるを得ず、自由化を断念した。1970年の暑い夏のことだった。

その後、今度はチェコ人がチェコ人を弾圧する圧政がつづく・・・。

***

プラハの春のはじまりから21年が経った。

1989年11月17日、ベルリンの壁崩壊から8日後、首都プラハでは「プラハの春」以来、21年ぶりに5万人を上回るデモが行われ、これを機に旧体制は一週間で崩壊して、チェコスロヴァキアは大きく民主化へ移行した。このヴァーツラフ広場では、学生や知識人たちを中心に、民主化を訴える集会が連日開かれ、チェコスロヴァキアの民主化革命は、流血を伴わず、ビロードのように滑らかに行われたため、後に「ビロード革命」と呼ばれた。

その日からまた22年が経って、雨の中、わたしはここに佇んでいる・・・。

雨の中、車は点灯

マークス&スペンサーと市電

Copyright©2003-12 Skipio all rights reserved