中・東欧 古都めぐり

チェスキー・クルムロフ

★ ★ おとぎ話〜中世の城下町 ★ ★

2012年1月

ヨーロッパ中世をそのまま残す“チェスキー・クルムロフ”(世界遺産)

蛇行する川はモルダウ (チェコ語でプルタヴァ)

チェスキー・クルムロフ

同じ日とはとても思えない

晴れと雪と

モルダウ川と教会

岩山の上にできた要塞〜クルムロフ城

この丸い建物は・・・ペンションでした!

泊ってみたい

“美人都市”

“美人都市”ということばがあるなら、この町こそ、その名にふさわしい。

“美人都市”ということばがあるなら、この町こそ、その名にふさわしい。

”世界で最も美しい町”のひとつにあげられているというのも納得がいく。

プラハから178kmも南へ下る。もうすぐオーストリアとの国境に近い、チェコの古い城下町だ。

途中の峠では小雪がまじっていたが、それ以上に度を越して降ることはなかった。インターネットによるかの地の天気予報は、午前中雪、午後は晴れ。

チェスキー・クルムロフという名前はこの旅に参加したことではじめて知った。

ドイツ語の語源を尋ねると「ねじれた形の川辺の草地」という。その穏やかな田舎のイメージはピタリと当てはまるが、さらに何かを付け加えねばならない。

中世からそのまま抜け出たようなレンガ色の建物、古い教会、店のウインドーを飾る木工芸品の数々、そして町の真ん中をプルタヴァ川が建物のあいだを縫うように蛇行して流れる。

ここはじつに『おとぎの国』なのだ。

***

町のシンボルはチェスキー・クルムロフ城。

町のシンボルはチェスキー・クルムロフ城。

13世紀に、ヴィートコフ家の居城として旧市街を見下ろす崖のうえに建てられ、その後何度も増改築を繰り返した。

当初はゴシックであったのだろう。

14世紀から16世紀にかけて、ロジェンベルク家が支配していた時代には、ルネッサンス様式の城塞都市としての文化が花開いた。城の輪郭や建物をそのまま今に残していて、聞いただけでもすごい。

兵器庫や火薬庫はどこにでもあるが、造幣局と聞くと、その昔は独自の貨幣を発行していたのでしょう。また貯氷庫(氷は何に使ったのか?)、塩蔵庫、バターチーズ製造所なども支配者にとっては必要欠くべからざるものだったのでしょう。

城に付随した劇場もあった。そこでカストラート(去勢された男性歌手)が歌っていたともいう、あの高音の透き通った声で。

もちろん広い庭園もあって、全部を見て回るには時間がとても足りない。

***

市中の石畳を歩いていると、城の塔がすでに見え隠れしている。

門をくぐるころには、先ほどまでチラチラと降りかかっていた雪が激しくなってきた。

激しい雪が私たちを襲う

雪はルネッサンス様式の城壁やバロックの塔を容赦なく襲う。観光客はみな帽子をかぶって、コートにかかる雪を撥ね退けている。

時間がどのくらい経っていたのか記憶にはない。いつの間にか城の中ほどに達していて、その石窓から町を眺めてみると、雪が止んでいた。乙女心と何とかの空ではないが、なんと青空とお日様のお出ましである。

視界が開けると、レンガ色や灰色の、角度のある屋根の連なりの向こうに尖塔が見え、さらにその先にはなだらかな丘陵や林まで、掌ですくえるような距離に見えてきた。

城からのすばらしい眺め!

おっと忘れ物はありませんか? そう足もとにある、プルタヴァの蛇行する流れを!

おっと忘れ物はありませんか? そう足もとにある、プルタヴァの蛇行する流れを!

これこそがもっともチェスキー・クルムロフらしい景観でなければならないのです。

すばらしい!としか言いようがない。

***

ヨーロッパの建物は、どこに行っても同じ印象を持つが、ひとつの様式でおさまることはほとんどない。

歴史の流れの中で、文化や芸術、建築の手法が転変し、ゴシック、ルネッサンス、バロック、ロココ、世紀末のアールヌーボーなどが入り混じって構成される。ようするに複合建築なのだ。

平たく言えば、建て増しをするたびに建築や装飾の方法が変わる。それによって、この町のように多彩な魅力を湛えるということにもなる。

小雪が舞ってきた

右の建物 ルネッサンス様式の壁面

日時計

時間は正確だ

窓を開けたら

プルタヴァ川が見えた

遠景がいい

袖すりあうも多少の縁

美しい建物の連なりと昼食

旧市街を奥まで進むと、真中に塔の立つ広場に出た。スヴォルノスティ広場という。昔はここで市が開かれたり、集会があったり、あるいは僧侶による説教があったのかも知れない。もちろん広場は石畳で、これを取り囲む建物に変化があって美しい。

スボルノスティ広場

レストラン & ペンション

ここで昼食をいただいた

広場に面したレストランで昼食を摂った。人気の店なのか、日本人旅行者御用達の店なのか、混んでいた。日本の団体旅行はこの店しか選ばないのかもしれない。

右に乗っているパンのようなものが”クネードリキ”

まずは野菜サラダの登場。野菜不足の旅のなかで、これは嬉しい。

メインは、焼いた牛肉の上にソースがかけてあり、そのうえにイチゴジャムと生クリームが乗っている。うーん、この食べ方もいまや非常識とは思わなくなったが、少しだけ醤油がほしい!いや、肉はしょうが焼きで食べたい!

サイドに小麦粉で作った“クネードリキ”が置かれている。

英語では“ダンプリング”、日本語では団子と訳してもいいだろう。小麦粉に水、卵、重曹を加えてこね、茹でた、パンに近い形状をしている(種類は雑多にある)。この地方ではよく出てくるが、メインのソースをつけて食べる。もっちりとした食感は、ソース次第で美味しくいただける。

失礼かもしれないが、だいたいがアルコールといっしょに流し込んでしまうという料理。

この昼食もワインかビールかの選択をせざるを得ない。さて、あなたならどうする?

そういえばバスを駐車したのはビール工場の構内であった。ビールは作りたてが上手いのは常識で、当然ながら0.5リッターの生ビールを頼んだ。この日の“クネードリキ”は、ビールのお供としても合格だった!

チェコのビールは世界に名高い。

ピルゼン地方の「ピルスナー」や「バドワイザー」のルーツ「ブドヴァ」が有名で、それだけにチェコ人はビールが大好き。年間のビール消費量は、他を圧倒的に引き離して世界一だという。

(ビール工場の駐車場にて、英語のガイドさん=日本語はしゃべれませんでした)

市街探索 見つけたあれこれ!

街を歩いていて見つけた焼き菓子のことも知ってもらいたい。

香ばしい香りに誘われて思わず店の前に並んでしまった。

店の中をのぞくと、とび色の目をした女性が一人で焼いている。日本でも店先で草加煎餅や鯛焼を焼き売りするがそれに似ている。

丸い心棒に小麦粉をまきつけて、それを回しながら焼く。焼きあがったら表面に甘みのある液体を塗って、その上に砂糖をまぶす。

原始的だが、寒さの中を歩きながら、熱々の甘いパリパリをかじったのは気分がよかった。

***

許される時間をつかって、この美しい町を歩いてみた。

チョコレートショップが目立ったのでその2軒をのぞいてみた。年若いお嬢さんならさぞかしワクワクするのだろうが、残念ながら歳をとりすぎている。どこも量り売りをやっているが、チェココルナが手元になくて買えなかった。

石畳のくねった道の両側は玉手箱のようにいろいろなものが出てくる。

それがみなアートのようでもある。そうだこの町は、美術館の町でもあるのだ!

石畳

紋章に意味がある

ブルーオニオンハンドペインティング

手作りのキッチンショップ?

壁に気になる画が? 春を待つ花屋さん

ベジタリアンの店があった!

おもしろい

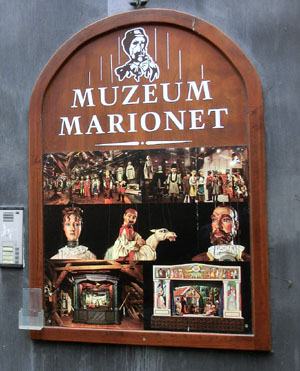

マリオネット劇場と工芸品のショップ

(チェスキー・クルムロフ 了)

Copyright©2003-12 Skipio all rights reserved