<豫園の小籠包>

上海は、雨の豫園(よえん)にやってきた。

この地域一帯がすべて豫園で統一されている。

百貨店もレストランも、路地の裏も、みんな豫園一色だ。

上海市内の観光地といえば、まずは開港当時の雰囲気の残る外灘(ワイタン)だろうか。その西側には上海博物館などの公園・美術館エリアがあり、その南側には近ごろ売出し中で若者たちのまさに「新天地」が新しく開発された。その西側には旧フランス疎開がクラシックな佇まいを見せる。

もう一つ、黄浦江の東側、背高ノッポが林立する浦東地区がある。

豫園というのは外灘のちょうど南側で、租界時代も「上海城」と呼ばれる中国人居住区だった。この国のクラシックな臭いが濃厚にある。

雨の豫園

豫園商域

梅雨の時期(歩いたのは6月)だけにこの雨は予想していたものの、雫が傘を伝って首筋におちるのは気持ちのよいものではない。

だだっ広い観光客むけのレストランで不味い昼食をいただいたあと、しばしの時間があった。

だだっ広い観光客むけのレストランで不味い昼食をいただいたあと、しばしの時間があった。

「近くに美味しい小籠包の店がある」 と聞いた。

こういう情報は若い女性のほうがよく知っている。というより、調べてきている。

後についていけばその店に行き着く。その美味なるモノは“軒先”で売っていた。雨の中、長い列の後に並んで我慢強く待つ。こういうことの嫌いな方には辛いが、われらは二人とも食いしん坊で、食い物に関しては飽くなき執念を発揮する。恥も外聞も、よその人の話。

***

「南翔饅頭店」は1871年、清の光緒年間に南翔鎮(現在上海市内)の点心専門店として始まった。

1900年には小籠包の専門店として豫園の九曲橋のそばに店を出し、その後1960年に「南翔饅頭店」と改名し現在に至る・・・というような話はどうでもよい。

蒸気で曇ったガラスの内側を覗くと、職人さんが忙しそうに立ち働いている。

一つずつ丁寧に手作業で包み、それを蒸し、店頭販売する。長蛇の列を成す客をいかに早くさばくかが勝負、汗が餡に混じっても、とやかく言っている暇はない。客も美味しいといって食べてくれるのだから文句は無いだろう!

たしかにこの店は儲かっている。

蒸篭で蒸す

無造作に出てくるのが上海式

やっと我らの順番が廻ってきた。湯気の上がる蒸篭から取り出して紙の箱に入れて出てきた。

廻りを眺めてみると観光客で満員電車なみ、これを食べる場所が無い。

雨の大阪道頓堀の賑わいの中で傘をさして、熱い“たこ焼き”をフーフーいいながら立ち食いする場面を想像していただければ、現地のこの状況が理解できるでしょう。

口の中に入れると美味なる肉汁がふわっと広がる。これには秘訣があると聞いた。一度自分でも試して見たいと考えている。

それにしても、もう少し落ち着いて食したいが、それは無理というもの。

とりあえず胃の中に押し込んで、その場を立ち去るしかなかったが、まったく美味しかった!

その直前

別のレストランでいただいた水餃子と

普通の小籠包

同じように見えても中身がぜんぜん違う

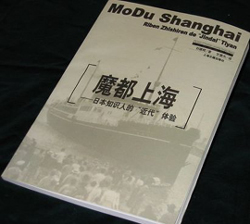

<魔都上海>

上海 夜の摩天楼

上海は古代、揚子江が上流から運んでくるおびただしい泥砂が、いつの間にか堆積して陸地になった。史家の推定によれば、陸地を形成したのは3000年ほど前、西周の時代だ。

そしてこの都市は、近代になって急速に発展した。

その契機はイギリスを主としたヨーロッパ列強によって引き起こされたアヘン戦争にある。(陳瞬臣の「アヘン戦争」に詳しい)

敗れた中国は1842年の南京条約によって、上海を、条約港として開港した。というより、させられたというべきだろう。

上海は自身の意思とは関係ないところで開港し、それによって目覚しい発展を遂げる。この事実は、17年遅れの1859年に開港した横浜によく似ている。発展は歴史の偶然による余禄というものかもしれない。

***

開港後、上海にはイギリス、フランスの租界が形成され、後に日本やアメリカまでも租界(共同疎開)を開いた。

租界とは清国内の、治外法権を持つ外国人居留地のこと。

(明治の初期の日本における横浜や函館も同じような状況にあった。)

1865年に香港上海銀行が設立されたことを先駆として、欧米の金融機関も本格的に上海上陸、1930年代にかけては中国最大の都市に生まれ変わり、中国金融の中心ともなった。

上海は「魔都」あるいは「東洋のパリ」とも呼ばれ、ナイトクラブ・ショービジネスが繁栄した。

弱肉強食、そして陰謀と策略が渦を巻いた時代が現れた。

***

上海を“魔の都”と名づけたのは日本人。

上海を“魔の都”と名づけたのは日本人。

1923年(大正12年) 3月、ようやく文壇に認められつつあった村松梢風(静岡県生まれの小説家)は、大きな期待を抱きながら上海を訪れ、二ヵ月半を過ごす。その間、梢風はみずから名づけた魔都の魅力を思う存分堪能した。

平成の現在でも、この町を訪ねてみればその魅力に犯され、魔都への放胆な欲求は間違いなく高まる。

<ただその中に立って私は歓喜に似た叫びを挙げているのである。華美に眼眩み婬蕩(いんとう)に爛れ(ただれ)、放縦に魂を失ってしまったあらゆる悪魔的生活の中に私は溺れきってしまった。

そうして、歓びとも、驚きとも、悲しみとも、なんとも名状しがたい一種の感激に撲(う)たれてしまったのである。それは何故だろうか?

私をひきつけるものは、人間の自由な生活である。そこには伝統がない代わりに、いっさいの約束が取り除かれている人間は何をしようと勝手だ。気随気儘な感情だけが生き生きと露骨にうごめいている。 〜魔都より〜 >

それ以前に上海を訪れた文学者に谷崎潤一郎や芥川龍之介がいる。その系譜は佐藤春夫、金子光晴らに受け継がれてゆく。

わたしの上海への興味はかれらの作品とともに上海の闇の世界に向く・・・。

<Old men’s Jazz bar>

湿気に覆われた上海の蒸し暑い夜、わたしはベージュの上下に身を包んで外灘(ワイタン)にいた。

立ち並ぶ石造りの建物は威風堂々として貫禄がある。

明治・大正の時代、横浜や神戸・小樽などに建てられた西洋建築と同じ光景、その一角、南京東路の入り口にあるホテルがこの夜に決めた場所。フェアモントピースホテル!

雨模様だったから、直線的にこの建物の前でタクシーを降りた。いつもなら店の吟味を兼ねてあたりを逍遥するのだが・・・。

昭和05年、当時の国民党代表の蒋介石が宋美齢(ソンメイリン)と結婚式を挙げた場所でもある。

蒋介石と宋美齢

玄関でボーイに場所を聞いて1階の奥に向かうと、そこに "old men's Jazz bar"はあった。

***

黒服を着た細身の、スタイリッシュな店の女が声をかけてきた。

“We are from Japan”

「日本の方ですか。わたし Japanese words を100知っています。」 「アリガトウゴザイマス・・・ドウイタシマシテ・・・コンバンワ・・・」

Wordsというよりsentenceを丸飲み込みで覚えたようだ。

ホテルのあるバンド(bund)周辺には外国人が多いから、英語が普通に使われている。“国際都市”上海の現実だが、どこかアバンチュールを期待させるアンニュイが漂う。

和平飯店

(フェアモント・ピースホテル)

アールデコのデザインで統一されている

ロビーにて

外灘の夜の建物

<ショートヘアに切れ長の眼をした女が、肩口から甘ったるい英語でささやいた。

“how about a coffee”

黒いミニのワンピースに真紅の口紅がじつに色めかしい。しかしなかなかいい女だ。

(誘いに乗ったら面倒なことになるかもしれない。新宿で経験したときのようにならなければよいが・・・)と思いつつ、南京路の小路を曲がった。

「あそこよ・・・」 彼女はすぐ近くにあるピンクの看板を指差した。

「コーヒー代っていくら?」

ちょっと高い値段だったが、怪しい店の割には安い。

二階に上がると青白い照明を基調にした薄暗い店内が見渡せた。奥にはカウンターが、入口の左横には同伴客用のテーブルとソファが連なっていた。彼女はそこに私を引っ張った。

「そこに座ったら、テーブルチャージがつく、高いんだろう?」

「そうよ」 と彼女は微笑んだ。

これが六本木あたりならもう少し安心して楽しめるのに・・・ >

フェアモントピースホテルは、上海が開港したころにヨーロッパ人たちが望んだ西洋式のホテル、“This is the Europe” の雰囲気がそのままここにはある。外観はどっしりとした重厚さがあり、内装はアールデコで統一されている。

カウンターに座ってチンタオビールを頼む。

カウンターに座ってチンタオビールを頼む。

つまみはピーナッツ!

目の前で、60歳を過ぎたオールドタイマーのジャズメンたちが、自身の平穏な人生を象徴するかのように淡々と演奏している。

漢字では“老年爵士楽団”と書き表す。“爵士”はジャズの意。

「ここに来ることに意味がある」 と、友人はいみじくも漏らした。

白いYシャツに地味なネクタイ、グレー系の背広を普通に身につけたミュージッシャンのいでたちは、1930年代に戻ったような錯覚をもたらす。

別の見方をすれば、かれらは顔立ちも日本人と寸分変わらず、あたかも戦後の日本のサラリーマンがここで音楽を楽しんでいるような気にもなって、なんだか懐かしい。

***

スイングしたくてもなかなか乗れない曲目は、オールドジャズメンらしく概してスローテンポである。リズミカルな早いテンポでは老いの息が続かない?

間近にいる聞き手の視線を気にしているのか、あるいはシャイなのか、仕草が素人っぽくて親しみがわく。

時々音をはずしながらも、そんなことはたいしたことじゃないと主張しているようにも見える姿はほほえましい。こんなポエムを思い出した。

・・・A little sad. A little weary. A little wistful. A little mellow. A little old.

拙訳を加えると、ちょっと哀しくてお疲れ、どこか寂しいけれども絵も言われぬ味がある、そして年齢は隠せないよ・・・でもそれがいいのさ!

***

20から30のテーブル席はほぼ客で埋まっている。

ザワザワとしたざわめきの雰囲気に、”the in crowd”なんて曲のことを思い出した。

ビジネスでの接待らしい客、今宵の逢瀬を楽しんでいる若い二人、上海のセレブな若い奥方たち。

そんななかでサラリーマンらしき中国人たちがカメラを持って私の前に立ちはだかる。

「おい、おれも見ているんだぞ!」

このマナーの悪さは非文明国の証と思いたくなる。しかし、かつてはジャパンマネーによって日本の“団体さん”も同じように世界を席巻したのだろうから、あまり人のことを言えない。

オールドメンの演奏は9時半を少し過ぎたところで終った。

お年寄りはそろそろベッドに入る時間のようだ。

わたしの飲み物もビールからカクテルに変わった。

ハードリカーをシェイクして飲むなどという習慣は、昔という時代に置き忘れてきたつもりだが、その30年前に戻ったかのようにカウンターのスツールに座って飲むのが心地よい。

ドラムス

ピアノ

時計の針が10時を少し廻った。そろそろ出ようかと席を立ちかけた矢先、突然若いジャズメンたちが現れて楽器をチューニングし始めた。

(こいつらは本格的だ)

(おれたちがこの町のジャズを背負っている・・・みたいなプライドをもっている?)

よし、もうすこし聴いていこう!

<上海現代事情、格差的生活からなにが?>

2012年6月、ガイドの説明によれば、上海人の収入は平均で3,180元(44,000円)/月だという。経済大躍進で高層ビルが立ち並ぶ上海にしては少な過ぎるのでは(?)と感じたが、別の報道で「上海市の労働者の最低賃金は月額1,450元(20,300円)」と書かれていることから、不審に思いながらも納得した。

それゆえかれらが日本のコンビニや飲食店で働いて貯金することが大きな意味をもつ。

時給850円で毎日8時間働けば6,800円、これを20日間続ければ136,000円の収入となる。

毎月5万円の貯金を3年間続ければ180万円も貯まる。これは大金である!

お金の価値について日本の年金生活者にとっての朗報もある。

「日本の年金をもらっている方が上海で生活すれば、毎日フカヒレ、アワビを、またシーズンになれば本物の上海ガニを食べて暮らせますよ!」 というガイドの、冗談ともいえぬ指摘が現実味を帯びてくる。

上海が嫌なら、もっと生活コストの低い蘇州や杭州を選べば、月に20万円の年金で、それこそ豊かな老後生活が実現するというわけである。

***

多くの皆さんがすでによく知っている話、上海の市民生活は明らかな二極化を示している。

何百万円もするピカピカのドイツ車がさっそうと走っているかと思えば、原付の自転車で通勤をする庶民が道路を埋め尽くす。

「どうしてそんなに高い車を買えるのか」と金持ちに問えば、株で儲けたという。ほんとうのところは不正なアルバイトや、マスコミが盛んに警鐘を鳴らす賄賂で購入しているのではないだろうか。

また同じ上海に住む住民でも、市民権をもつ者と、地方から出稼ぎに来た者とは様々な差別があるともいう。これがいつ政治問題になって爆発しないともかぎらない。

資本主義側の評論家は口をそろえてこういう。

「インターネットが発達した現在、こういう格差的社会がいつまでも続くとは思えない。アラブ圏で連続して起こった政治的暴動が、中国で近い将来に起きるのではないか」 と。

たしかに市民にとって納得のいかない格差は是正されるべきだろう。

眠れる市民が眠りから覚めた時が怖い。

***

そういう危険を十分に承知している中国政府は、さまざまな手段を講じて国民の目をこの格差から逸(そ)らそうとしている。

要するにパフォーマンス。たとえば領土問題がある。かれらはすでにベトナムと南沙諸島の領有権をめぐって軍事衝突をして、ベトナム側には死者も出ている。

日本に対する尖閣列島の領有権の主張もその一つだろう。

経済力も軍事力も充実して、あとは国民のナショナリズムを高めて、そのエネルギーを外に向かって発揮させる。

こういった高等戦術は日本にとってかなり危険である。10年間もの長きにわたって広い国土の隅々まで蹂躙した文化大革命をやった国だけに、どんなことが起こっても不思議ではない・・・。

<フランス租界の夜、宋王朝の残滓>

またしても夜の上海。

フランス租界をただブラブラ歩くだけでは、オノボリサンになってしまってつまらない。

あたり一帯にはレトロな雰囲気を持つ洋館などとともに、古い教会も集まっている。往年の国際色豊かな界隈を象徴した建造物が続く。

夜ともなれば地元の若者や海外駐在員のプレイスポットとなり、ハイセンスな人たちで深夜まで人通りが絶えない。

わたしたちはタクシーを東平路と衡山路との交差点の、宋家(song family)ゆかりの邸宅をリニュアルしたレストラン“サーシャ”で降りた。

かつて蒋介石と、その妻で宋家の三女美齢(メイリン)が暮らし、その後は、四人組の一人として悪名をとどろかせた紅青女史の手に渡った建物が、現在は、レストランとして蘇っている。

店の前で一枚だけ写真を撮って淮海中路まで歩く・・・。

***

宋美齢(ソンメイリン)に触れたついでに横路に入って、近代中国でもっとも繁栄を極めた家系の一つ、“宋家”の三姉妹について少しだけ言及したい。

米国人作家、スターリング・シーグレーブが著した『宋王朝』(読破したがかなりの長編)に、家系のこと、主チャーリー・宋のビジネスでの活躍と苦労の軌跡、三人の美人姉妹の栄光と挫折の詳細が、辛口タッチで暴露されていてたいへん興味深かった。

こんな大それた三姉妹が本当にいたのかと驚かされるが、間違いなく歴史の真実だ。

彼女たちを評して、世間によく流布された言葉がある。

「一人(靄齢)は金を愛し、一人(慶齢)は国を愛し、一人(美齢)は権力を愛した」。

長女・靄齢(アイリン)は、晰江(サッス−ン)財閥の巨頭、孔祥煕(コン・シアンシー=孔子の末裔といわれている)と結婚しアメリカやスイスに巨大な財を蓄えた。

父のチャーリーは長女の靄齢をとくに愛したようだ。『宋王朝によれば』、

「靄齢の容姿は人並み、ふくよかな体型は切り株のようで、とてもお転婆だ。だが非常に聡明で、頭が切れる。チャーリー・宋はどこに行くにも彼女を同伴し、印刷工場や小麦粉加工工場、タバコ工場、紡織工場などを視察させた。

チャーリーは靄齢にこの上海という街が持つ、国際都市という外見の下に弱肉強食の姿を解らせようとしていたのだ。この世界を自分の目で見たことは、靄齢の天性を大いに磨いた」

次女・慶齢(チンリン)は革命家の孫文の妻となり、孫文の死後もその意思を継いで共産革命に心血を注ぐ。

三女の美齢(メイリン)は自身にその意思があったかどうかを知りえないが、国民党の蒋介石と結婚してからは彼の権力を利用して自由奔放に行動した・・・。

宋家三姉妹

前が長女・靄齢(アイリン)

後右が次女・慶齢(チンリン)

後左は三女・美齢(メイリン)

中国で”ドラゴンレディ”と呼ばれたのはあの西太后だが、

宋美齢もアメリカでドラゴンレディ二世の称号を得た

蒋介石のスポークス・ウーマンとして

対日抗戦を訴えて全米の賞賛と支持を受けた

辛亥革命のあの時代は孫文を中心として中国史が展開していた。

宋家の長男で財政に長けた宋子文も含めて、女丈夫たち三姉妹もその歴史の渦に巻き込まれ、翻弄されたとみるべきだろう。

彼女たちは、アメリカや日本、ロシアのどす黒い権謀術数のなかをしたたかに生き抜いた。

強い女たちであり、世間一般の評価はさておいて、素晴らしいと思う。

上海の中心部には、血の革命を濾過したあとの、彼女たちの恩讐の残滓があちらこちらにあっておもしろい。レストラン“サーシャ”もその一つというわけだ。

<フランス租界の夜、チンパンの巣窟>

どっしりとした風格を感じる“首席公館酒店”

わたしは暗くて古い通りを歩きながら、左右に続く、明かりの消えた豪壮な邸宅の持ち主のことが気にかかっている。どんな金持ちが住んでいるのだろうか?

世界をまたにかけて巨万の富を築いた華僑のボスか?

昨今のブームで新しい企業を立ち上げて大もうけをしているIT会社の若き経営者か?

容易に想像できる、中国共産党の大物か?

石垣の外側から覗いてカメラを向けて、どこかの国のスパイと間違えられたらたいへん、人生そのものが一巻の終わりとなりかねない・・・。左右に目配り、注意して歩くべし!

いずれにしろ清朝打倒の革命や、若者たちを大動員した文化大革命の大波をくぐってきて今がある。

立派な建物にはそれぞれの中国近代史がこびりついている!

***

“青幇(チンパン)”という言葉をご存知だろうか。

租界時代、上海の夜を牛耳った裏社会の組織、麻薬や暴力、殺人など、なんでもやり放題の中国マフィアのこわーい一団だ。その親分を杜月笙(ドゥー・ユエンション 1888−1951)という。

かれはその組織をバックに表社会の財界や政界にも隠然とした影響力を行使、というよりたとえば、国民党の主席・蒋介石あたりとも昵懇の関係で、蒋介石を裏でコントロールしていたという説もあるほど。

さらにそれ以前は、孫文の辛亥革命を資金面で支えたという伝説の人でもある。

その杜月笙(大耳の杜)が、上海の夜が目いっぱい華やかな時代に住んでいた公館が、現存している。

行ってみよう!

豪華なロビー

証拠写真

青幇の親分といっしょにいる気分

新楽路82号“主席公館酒店”は、淮海中路から襄陽北路に左折して、次の交差点の左側にあった。

周囲は薄暗く、東京で言えば麻布か狸穴のような雰囲気がある。

わたしには予備知識がほとんどないが、門をくぐると黒塗りの高級車が何台も停まっていて、ちょっと怖い雰囲気がある。

でも怖いもの知らずゆえに、思い切って玄関を開けて堂々と侵入。

人がいたので「入っていいか!」と訊ねたら、「どうぞどうぞ」とゼスチャーで指し示す。

それもそのはずで、今はれっきとしたレストランでありホテルにもなっている。

ロビーにマントルピースがあり、若い時代の杜月笙らしき人物が若妻といっしょにアルバムに収まっている。わたしには、やんちゃなジェームス・ディーンのように見えた。

<フランス租界の夜、“甘苦上海”>

若き杜月笙(ドゥーユエンシェン)

結婚式の写真だろうか

首席公館酒店ロビーに飾られていた

この方に関してはもう少し追求してみたい

スモールリーフレットには“首席公館酒店”、英語で“Mansion Hotel”とかかれている。

実はこのホテル、数年前に話題になった『甘苦上海(がんくしゃんはい)』(高樹のぶ子著)の冒頭に出てくる。

『甘苦上海』は2008年秋から日経新聞朝刊に連載され、口さがない批評家は、それ以前に日経に書かれた渡辺淳一の「失楽園」(1995〜96連載)の系譜を継ぐエロチック恋愛小説と評価して、高樹に低俗な性愛小説作家という枠をはめてしまった。

***

小説の主人公紅子は51歳の中年女性。精力的に仕事をこなすキャリアウーマンで、上海上流社会のご婦人を顧客とする“エステの店”を持つ。

小説の主人公紅子は51歳の中年女性。精力的に仕事をこなすキャリアウーマンで、上海上流社会のご婦人を顧客とする“エステの店”を持つ。

紅子は、独り身の故か、いや、作者が人間の当然の本能であると披瀝しているように、男との性愛の欲求を強く持つ。ごく自然に39歳の男と恋におちるが、男(京)には別に恋人がいて・・・・・。

はじめて京を誘って食事をするのがこの“首席公館酒店”。

作品から引用させてもらう。

<石の門扉に打ち付けられた古い鉄板にこの建物の歴史的ないわれが書かれている。1932年にフランス人建築家により建てられた。誰とかの会社のオフィスとして使われていた・・・。

けれどもその会社、表向きはまっとうな商社だったが、実際には軍閥と租界組織に守られてアヘンをあつかっていた闇貿易の魔窟であったことの説明はない。京劇役者や政治家、金や性で社会を操り操られる人間たちが、着飾って夜会を愉しんでいた社交の場でもあった。今はホテルとしてさらにセンスアップされている>

紅子と京クンは小鰯のマリネとフォアグラをつまみながらシャブリを飲む。

<「このホテルはたしかマフィアのボスの住まいだったのよね?」

とウエイターに意地悪なことを聞いてみた。

「はい、杜月笙(ドゥーユエンシェン)や梅蘭芳(メイランファン)の写真も一階にあります」

悪びれない。

「・・・酷いことをした連中ですよ」・・・>

***

ちなみに作家の高樹のぶ子氏は現在66歳、2008年9月30日に日経新聞朝刊に書き始めた当時は62歳。

彼女の作品は何冊か読んだが、28年前に芥川賞をもらった『光抱くともよ』は純文学にちかいまじめな作品で、そのあと徐々に柔らかくなってゆく。

「純文学じゃあ食えない!」のだろう、いまや“性愛文学”の第一人者だ。

一部の女性からは敵視されている一面もあるが、性愛が人間の素直な本能の発露と考えれば、とくべつ口を尖らせる必要はないのではないか。

(つづく)

Copyright c2003-13 Skipio all rights reserved