デザート

ままごと屋は、東京における数少ない酒蔵メーカーで「清酒澤乃井」を製造する小澤酒造が直営する。いまや秀逸な豆腐・湯葉料理とおいしいお酒を供する料亭として、三多摩地域の名声を一身に集めている。そしてこの店がこの日の最終目的地であった。

わたしたちは1階玄関脇の、多摩川と寒山寺を眺望する部屋に通された。

紙折敷(おしき=ランチョンマットの替わり)に一遍の詩が載っていた。

まゝごとの たんぽぽちらほら 土暮るる

偶庵

春のままごと遊びの格好の材料となるタンポポの黄色い花。夕暮れ時、子供は家路を急ぐ。地面に散り敷かれた花びらだけが残照に照らし出されている。もの寂しくもほのぼのとした温かみが伝わる句である。

「偶庵」とは日本画壇の巨匠で文化勲章受章者でもある「川合玉堂」の号で、かれも吉川と同様戦時中に青梅に疎開し、昭和32年に没するまでの生涯をここで過ごした。

コース料理を頼み、宴は静かに始まった。

多摩川対岸は昨日の残雪と早春の木々がまだら模様を織りなし、その中に紅梅が鮮やかな色を添える。折りもよし、その川面に午後の雪が舞い降りてきた。

「降ってきた・・・。」

「降ってきた・・・。」

幸運なことに雪は止んで、奥多摩の山里に陽射がもどってきた。

時間待ちの青梅駅のプラットホームに、見慣れない店と看板を見つけたのでその店主に尋ねてみた。建物の板壁にレトロな映画の看板がかかっている。明らかに昔のものである。

「これはどんな意図で架けてあるんですか?」

「ええ。みんなで昭和レトロをテーマにやっているんですよ。」という。

この店は立ち食い蕎麦屋なのだが、入口の脇に鉄腕アトムのブリキ人形やミツワ石鹸のパッケージが飾ってある。中を覗くと昔の14インチの白黒テレビジョンが置かれ、そこで「昭和の記録」的画像が放映されていた。ハードもソフトも昭和骨董の世界なのだ。これで青梅市(観光協会?)が「昭和レトロ」をテーマにした町おこしを展開しているらしいことが、なんとなく理解できた。

(うん、これは観光価値があがる。そういえばこの町には昭和レトロ博物館みたいなものがあったはずだ。なにもしないよりいい!)と納得。

しばらく待つうちに奥多摩行きの電車が入ってきた。

春の湿った雪が朝から東京を襲ったのは3月4日のこと。

昨今の冬は暖冬傾向が定着したかにみえた中で、弥生の降雪は不意をつかれたという思いが強かった。出勤に苦労した首都圏の勤め人は多かったはずである。

しかしわたしたちにとってこの雪はどちらかといえば期待していたものだった。冬の入口のころから仲間うちで、「雪の奥多摩で、多摩川を眺めながらいっぱいやりたいねえ!」という話題がもちあがり、この日は待ちに待ったチャンス到来とばかりに土曜午前の青梅線に乗り込んだのだ。

吉野街道を多摩川に沿って歩き、軍畑(いくさばた)を経てしばらくすると寒山寺の道標が見えた。『ままごと屋』の看板に沿って山道を下ると、冬木立の隙間から多摩川が姿を現す。まず寒山寺の鐘を一つ突いた。

ごーーーん、という長い響きは多摩川の清流のあいだにひろがり、ひと時の静寂が訪れた。

そういえば中国に有名な詩があった。

月落烏啼霜満天

月落ち 烏啼いて 霜 天に満つ

江楓漁火対愁眠

江楓 漁火 愁眠に対す

姑蘇城外寒山寺

姑蘇 城外 寒山寺

夜半鐘声到客船

夜半の鐘声 客船に到る

モノトーンの水墨画の世界が目に浮かぶが、唐代の詩人・張継が詠じた「楓橋夜泊」である。この七言律詩との出合いは高校時代の漢文の教科書だが、当時はこの詩の風雅を理解できる素養がなかった。なぜ記憶に残っていたのかを考えるのだが、詩の韻に、本能に訴えるなにかがあったのだろう。あるいは何回も試験の題材として取り上げられたのかもしれない。

唐詩の世界ではあまりにも有名な詩で、そのために寒山寺は天下にその名を知られるようになった。6世紀はじめ、梁の天監年間に創建された本家・寒山寺は蘇州市昌門のそと「楓橋鎮」にあり、張継はこの一篇の詩のみで後世に名を残した。

余談。住まい近くの中華料理店の白壁にこの詩が書かれているのを思い出した。

奥多摩の寒山寺は、ままごと屋を経営する「澤の井酒蔵」当主の尽力によって、昭和5年に落慶した。 もともと明治の書家・田口米舫氏が中国遊学の折に寒山寺主僧・祖信師より『日本寒山寺』建立を託されたのが始まりで、全国遍歴の中で幽すいの地・澤井にたどり着いた。

したがって中国本家を再現しようという高雅な風流があった。そして川畔に割烹旅館「紅葉亭」が建てられ、多くの文人墨客が集まった。この景観を愛でながらの酒宴が盛会を極めたのは想像に難くない。

かつての「紅葉亭」が「ままごと屋」とかわったが、わたしたちは塗装もはげた古い楓橋をわたり、その店の暖簾をくぐった。

早春の奥多摩

裸の太陽 江原真二郎、丘さとみ、中原ひとみ

仲代達也の名前が読み取れる

登録「ミツワ石鹸」の

文字は右からの横書

休日の奥多摩行きは

南側の山の景色が

眺望できる工夫が

されている

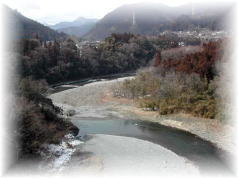

二俣尾駅構内の跨線橋からの景観は雪景色

蛇行する

多摩川

啓蟄を迎えたこの日、日向和田(ひなたわだ)駅は青梅梅郷の梅祭に向かう人でごった返していたが、わたしたちはそれをやりすごし、小さな無人駅・二俣尾で下りた。

前日の雪は奥深い多摩川の河原にも跡を残し寒々としていたが、道端に咲き始めた草花の柔らかさに、春がすぐそこにきているのを感じることができた。

目の眩むような高みにある多摩川の橋をわたると、「吉川英治記念館」は間もなくであり、その分限者の玄関をくぐった。

終戦の前年にここ青梅吉野の養蚕農家・野村邸に住みついて10年、吉川英治は終戦後の荒廃の中で『新平家物語』を書き始めた。狂ったように寝食を忘れて原稿用紙に向かっていたという。昭和25年4月の週刊朝日に連載を始め、丸7年目の32年2月に脱稿、終戦からすでに12年が経っていた。この時代の読者にとって、敗戦の焦土から立ち上がる日本人と新平家の主人公たちがダブって見えたのではないだろうか。

戦時中新聞記者として従軍した経験があり、また東京大空襲で学徒動員の娘(養女)を失ったかれはひたすらそれら、逝ってしまった人々の鎮魂を祈ったに違いない。祈りながら執筆した。またこの間素朴な村人たちと交流を深め、日本人の原点を見つめなおした。昭和28年8月、吉野の里を去るにあたり開かれた「お別れの会」では、惜別を惜しむ村人たちが300人も集まったという。互いの心の糸が結ばれていた。

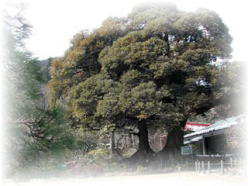

吉野は梅の里でもある。庭の芝に純白の雪がまだらに残るなか、椎の大木の奥に咲く紅梅が鮮やかであった。吉川もこの梅を眺め、多くの歌を詠んだ。歌にも戦争が残り、家族を思っていた。

梅を詠う三首。

いじらしや 国敗れても 梅が咲く

寄り添うてこそ 白梅も 紅梅も

相照 双映 いよいよ白く いよいよ紅く

中庭の椎の大木2本

椎の実が

枯枝のあいだに

落ちていた

紅梅と白梅と

つくばいと

孟宗竹と

吉野街道から寒山寺に下りる

夜半の鐘声 客船に到る

朝絞り豆乳

前菜

・卯の花茶巾絞り

・菜の花辛し和え

・合鴨

・梅型長芋

豆乳茶碗蒸

海老新薯桜蒸し

ご飯と香のもの

地鶏のけんちん揚げとふきのとう

筍と押し豆腐の

木の芽味噌焼き

公魚の南蛮漬け

とろ湯葉いくら添え

○吉川英治記念館

・ところ 青梅市柚木町1−101−1 TEL0428−76−1575

・入場料大人500円 ・入館時間午前10時〜午後4時30分

・休館日 毎週月曜日

・交通 青梅線奥多摩行き 二俣尾駅下車 徒歩15分

○ままごとや

・ところ 青梅市沢井2−748 TEL0428−78−9523

・定休日 毎週月曜と年末年始 ・営業時間 午前10時〜午後5時

・交通 青梅線奥多摩行き 沢井駅下車徒歩5分

○玉堂美術館

・ところ 青梅市御嶽1−75

・入場料大人500円 ・入館時間午前10時〜午後4時30分

・休館日 毎週月曜日

・交通 青梅線奥多摩行き 御岳駅下車徒歩5分

初夏の楓橋