第3章 日本海と良寛の里 出雲崎

第1部 良寛さんてどんな人?

出雲崎といえば良寛和尚。良寛さんについては、我が家の法事のたびに、俳句を嗜む叔父からその人となりを称える言葉を幾度となく聞かされてきたので、人一倍の関心を持ってこの日の出雲崎訪問となった。その叔父になぜ良寛さんなのかを尋ねたことがあるが、「自分で調べなさい」と諭され、常に心のシコリとなっていた。出雲崎で少しでも良寛さんの足跡に触れることができれば、という思いであった。

< 記念館 >

その良寛記念館に、春の日が少し西に傾き始めた午後4時半にたどりついた。この時間客はすでになく館内は静寂そのもので、閉館までの30分を忙しく展示物に見入った。

< 隠遁僧 >

もう少し詳しく・・・| 良寛さんは越後・出雲崎で名主兼神官を務める橘屋山本家の長男として生まれた。故あって18歳の時、隣町の曹洞宗光照寺に入る。22歳のとき、備中玉島(岡山県倉敷市)の円通寺住職・国仙和尚が光照寺の参禅会に訪れたのを機会に、この国仙にしたがって出家得度し、正式の僧になった。以後11年余り玉島・円通寺で厳しい修行に耐え、良寛33歳の年に師・国仙から「印可の偈」(仏道の悟りを得た証明書)を受ける。翌年、国仙和尚が示寂されると、良寛さんは諸国行脚に出て、5年後に越後へ戻った。 |

ふつうはここで自分の寺を持って落ち着いた生活に入るのだが、良寛さんはそれをしない。立派な伽藍に住んで、紫衣や金襴で身を虚飾し、檀家から搾取するようなことは生涯を通じてなかった。

| 良寛さんは財産、名誉、権力など人間を惑わすすべての想念を取り払い、隠遁僧として自然を愛した。悠々30年間を山中に独居し、妻をめとらず弟子もおかず、乞食行脚の生活を厳しく実践した。自分に対しては厳しく人に対しては常に寛大、最低級の庶民以下の生活に甘んじ、人としての恩愛の情を堅持していたから大人も子供も良寛さんに対しては、疑念を持たず安心して接していた。人間だけでなく草や木、動物にまでも同じ愛情をもって接した。 また良寛さんは、言葉を慎み、寡黙の人でもあった。僧でありながら、衆生に向かい説法を試みた形跡すらなく、その実践を通じて得た悟りも残っていない。もし言葉や書物として残っていたなら、後世の民衆に限りない救いを与えたに違いないと思う。 |

<清貧の人>

今の世の中ではほとんど見ることができない清らかな精神、これはまったく信じられない世界である。隙あらば相手を蹴落として少しでも自分の優位性を保とうとする現代社会。やさしさや思いやりの精神は「欠点」として指摘される企業倫理、いつから日本人の価値観はこんなことになってしまったのか、そしてこれからはどうなるのだろうか?おおいなる矛盾を感じながら館を辞した。

出雲崎は日本海に沈む夕日が美しいと聞いていた。風呂上りに海岸通の遊歩道を散策し、雲の彼方に消え行く夕日を眺めた。

出雲崎は日本海に沈む夕日が美しいと聞いていた。風呂上りに海岸通の遊歩道を散策し、雲の彼方に消え行く夕日を眺めた。<角栄さんと良寛さん>

さて、聞いた話、こんな好対照の話題もありました。新潟から延びているこの海岸道路(402号線と352号線)は、かの田中角栄総理の演説一つで出来上がったという。それ以前、海側には防波用のテトラポットがあるだけできわめて殺風景であったそうな。それが、この海岸を縦走する直線道路の完成によって新潟の海辺の町はつながり、経済的にも観光的にも大きく開けた。角栄先生さま様というのもよく理解できるのである。

良寛さんと角栄さん、ともに新潟が生んだ偉大な二人だが、人間としてまったく対極にある。好き嫌いは別にして、同じ日にその二人の話題に接したのは何か因縁めいたものを感じるのであるが・・・。

第2部 山崎旅館

山崎旅館の女将さんは朗らかで開けっぴろげで話し好き。加えて、昔はさぞかしと思わせる美人である。いまや小学校4年のお孫さんがいらっしゃるから・・・それなりの妙齢になられたわけだが、その容色とエネルギーとはいささかも衰えていない。

<志功先生>

夕食の話に花が咲く。出雲崎でなぜ、というようなすごい話が次から次へと出てきた。

女将の嫁入りが決まっていた数十年前のこと、いまや世界的な画伯と誰もが認める棟方志功先生が、何の目的かわからないけど(女将の弁)ご夫婦で当旅館に来泊したときの話。

泰然自若の画伯の奥方と違い、晩年奇行が目立った志功先生は落ち着かない様子で、旅館内をちょこまかと動きまわった。分厚い眼鏡をかけ、小柄なため浴衣をだらしなく身にまとい、帯も引きずりながら、という滑稽ないでたちで歩き回る。そして間違えて他人の部屋に入ってしまった。間違えられたほうは、そんな偉い先生が突然部屋に闖入してくるとは思わないからそうとう驚いたに違いない。宿全体が騒然としたさまを面白おかしく語ってくれた。

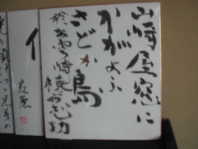

・・・話の続き・・・その夕飯の席で、先生に「何か書いて欲しい」とおねだりした女将に、「山崎屋 窓にかがよふ さどか島 於 出雲崎」と、有り合わせの筆で色紙にさっと描き、サイン入りで残してくれたという。弘法、筆を選ばず。その特徴のある文字で書かれた色紙の現物が玄関のところにさりげなく置かれていた。

・・・話の続き・・・その夕飯の席で、先生に「何か書いて欲しい」とおねだりした女将に、「山崎屋 窓にかがよふ さどか島 於 出雲崎」と、有り合わせの筆で色紙にさっと描き、サイン入りで残してくれたという。弘法、筆を選ばず。その特徴のある文字で書かれた色紙の現物が玄関のところにさりげなく置かれていた。話のついで。志功先生が泊まった部屋にわたしたちも泊めていただいたが、その部屋には本物の志功作「魚が飛び跳ねる絵」がかけられていた。

また、「良寛記念館」で得た知識なのだが、先生は晩年良寛の生き方に感銘し、しばしば作品に取り込んだようである。その仕事のための出雲崎訪問ではなかったかと、わたしは推測した。

< 女 将 >

女将の話は志功先生のみならず、話を聞いてうーんと唸るようなおいしい逸話が多い。瀬戸内寂聴は来泊し「信は任すなり」と書き、楠本憲吉も書を残した。有名画伯の描いた一艘の漁船の絵が大きな話題になったこと。その他画家や俳句の有名な先生方は数知れず逗留し、残した作品だけで展覧会が開けるほど。TVの取材(道浪漫へ)も多いようで、局のスタッフに「どうして、うちとこへなんか来るのやろ?」と聞いてみたところ「口コミ」「インターネット情報」であるらしい。女将の講座は芸術論から「パソコンと現代の情報学」へと移り、いよいよ収拾のつかないほどの盛り上がりをみせた。わが夫婦は、食卓の上で食べられるのをいまや遅しと待っている「ひらめ」や「毛がに」に箸を出す暇もない。もっとも、あとは寝るしかない気楽な旅なので、話は楽しいに越したことはない。

ゆっくりと時間は過ぎていき、気がついたらいつの間にかTVのナイターが終わっていた。

<食に配慮>

刺身は尾頭付きの「ひらめ」と「ホタテ」。焼き魚は高級魚の「のどぐろ」(「赤むつ」のこと)で、数が少ないため口に入ることはめったにないという。脂の乗った白身は塩焼きにして、美味。

「サザエ」も中くらいの大きさが二つあって、女将の勧めで身を食したあと日本酒の熱燗を注いでいただくと、残った煮汁と合って絶妙な香りの変わり酒となった。

それから身のつまった小ぶりの毛蟹が出てきたが、これはママさんの好物。

あとは定番の茶碗蒸しと煮魚(かれい)と子持ちわかめ。

ごはんは潮汁でいただいた。満足この上なし。

< 朝 食 >

朝食は、昨夜の動物性淡白中心から一転して繊維質の多い野菜中心になった。これも女将の、山崎旅館の心配りか。

朝食は、昨夜の動物性淡白中心から一転して繊維質の多い野菜中心になった。これも女将の、山崎旅館の心配りか。春の野草「ふき」や「たけのこ」の煮物。「茗荷」は甘酢で煮込んである。「青菜のおひたし」と「にんじんやセロリ」も薄味で火を通してある。さらに生野菜のサラダと続いて、まさに野菜のオンパレードである。あとは玉子焼きと海苔と煮魚。

魚は淡白な身の「しろぎす」の煮つけ。水の綺麗な内湾や内海の砂底に住む暖海性の魚で、小骨が多いが味はしっかりしている。頭と骨だけ残した器に熱湯をかけ、旨みが出たスープを一気に流し込んだ。

そしてご飯はうれしいことに「たこ飯」。魚の味噌汁といっしょに味わいながらいただき、これで朝食は終わったはずが、まだあった。

「お客さん、お汁粉はいかがですか!」という女将の声。

うーん、満腹だ!!

「サービスですから召し上がってくださいよ!」

「うちはよく作るのですが、小豆も地元産を大量に買い込んでいますし、もち米も特別なものを使っているので、おいしい。」と勧められては断れない。甘いものは別腹ともいう。

これもおいしかった。漉さない小豆が好みのママさんは食べつけていて、評価眼が厳しい。そのママさんが納得した。

昨晩もお腹いっぱいにおいしいものを詰め込んだのに、今朝は今朝でまた・・・。

少しお腹の出っ張りが心配で、帰ってから体重調整に難航しそうである。ま、いいか、気にしない、気にしない。

第3部 芭蕉園

< 荒海や・・・ >

「鼠の関をこゆれば、越後の地に歩行を改て、越中の国一ぶりの関に到る。此間九日、暑湿の労に神をなやまし、病おこりて事をしるさず。」

「鼠の関をこゆれば、越後の地に歩行を改て、越中の国一ぶりの関に到る。此間九日、暑湿の労に神をなやまし、病おこりて事をしるさず。」「奥の細道」のなかで越後路に関する記述は少ない。旅の後半のクライマックスとなる秋田「象潟」を終えて、日本海に沿って下る旅はほとんどが描写を省略されてしまった。したがって名句の誕生は後年研究者が推測し、実証の調査を重ね、出雲崎説が定着したのだが・・・。

芭蕉と曾良は1689年7月4日西生寺から野積を経て午後4時ごろ出雲崎に到着、地元の有力者で旅館を経営していた大崎屋に宿泊。(写真の像はその前に立っている)

荒海や 佐渡によこたふ 天河

もっとも人口に膾炙した芭蕉の代表的な句の一つ。曾良日記には「申の刻、出雲崎に着く。宿す。夜中、雨強く降る。」と記されている。出雲崎は大雨が降っていて、天の川は出ていなかったし佐渡も見えていないはずである。しかも冬ならいざ知らず、7月の日本海は荒れることはない。ここでも芭蕉流の高尚な想像力が発揮される。佐渡は日蓮をはじめとしてあまたの罪人が配流された島であるからには、その海は荒れていなければならない。この作品は明らかに芭蕉翁の心象風景を歌っている。

前後に目にした佐渡の光景が、芭蕉の胸の奥深くに沈潜し、この名吟が生まれたと解釈する。

< 俳句の町 >

江戸時代の出雲崎は北国街道の宿場町として、かつ越後の政治経済文化の中心として栄えた。来杖した文人墨客も多く、数々の遺墨を残している。| 芭蕉の門人・各務支考(俳号東華坊)は1707年来杖「五月雨の 夕日や見せて 出雲崎」の句を詠み、支考の門人であった廬元坊(自らも芭蕉3世と自称する)も1747年この出雲崎町を訪れ、出雲崎の俳人と句会を開き「雪に波の 花やさそうて 出雲崎」の句を残している。 宝暦5年3月12日出雲崎の俳人・近青庵北溟によって、芭蕉、支考、廬元坊の来歴を後世に伝えようと、出雲崎町尼瀬の妙福寺境内に「俳諧伝燈塚」を建立した。四国松山ほどではないにしろ、現在でも多くの俳人達がこの土地を訪れたくさんの俳句が詠まれている。 |

山崎旅館の女将に「だんなさんも一句残していきませんか」と勧められたが、おそれ多くてとてもその気になれなかった。でもひそかに凡句。

春かすみ 天河も隠れ 出雲崎

芭蕉園の奥のほうに、芭蕉の真筆「銀河序」の全文が石に彫刻され、記念碑として建っていた。

第4部 早朝の出雲崎

< 妻入り >

良寛さんが誕生した越後・出雲崎は、小高い丘が日本海に落ちる狭い海岸線に、「妻入り」と称する間口が狭く奥行きの長い民家が軒をならべる静かな町である。

良寛さんが誕生した越後・出雲崎は、小高い丘が日本海に落ちる狭い海岸線に、「妻入り」と称する間口が狭く奥行きの長い民家が軒をならべる静かな町である。間口の広さで税金がかかった当時の天領の制度が独特の町並みを誕生させた。家と家との間には狭い路地があって表から裏に抜けられるようになっている。昔はその裏には今のような整備された道もなくそのまま海に出たという。

間口の狭い家並みで思い出したのは「風の盆」で有名な北陸富山の八尾町のこと。あの町にも名状しがたい柔らかな情緒があった・・・。

< 散歩 >

早起きした翌朝、一人で散歩に出た。宿場町として栄えた町だけに、海岸線と平行して走る街中の道を歩いていくと、ここ彼処に古の繁栄のあとを発見する。軒先を飾る鉢植えの花に目を留めながら西に歩を進め、伊勢町のあたりまでぶらりと歩く。佐渡へ流された公卿が泊まったという「公卿小路」、佐渡から金銀を運びこみ、ここから「御用」の札をつけて車馬で江戸に運んだという「金銀小路」など、ゆかしい名の小路がたくさんある。<佐渡金山>

| 江戸時代、出雲崎は天領で、佐渡金山からの幕府の御用金の陸揚げ場であった。佐渡でとれた御用金は、「御金船」という大型の船で出雲崎に運ばれ、舸子達によってはしけで荷を移しかえていたという。純金千貫匁入が二百箱、この小さな町に入ったというのであるから、大変なにぎわいであったろう。寛永年間までは、良寛の生家橘屋が、佐渡からの金銀の受け渡しなどを一手に行っていたという。 |

かの大久保長安が佐渡金山奉行を拝命したのが1601年のことだから、芭蕉や良寛よりずっと昔の時代であったが、時の日銀総裁がこの小路で、私腹を肥やすための密議をこらしていたことは容易に想像できるのである。

かの大久保長安が佐渡金山奉行を拝命したのが1601年のことだから、芭蕉や良寛よりずっと昔の時代であったが、時の日銀総裁がこの小路で、私腹を肥やすための密議をこらしていたことは容易に想像できるのである。細い路地の石畳にも、歴史のひとこまが感じられる街、それが出雲崎である。

< 春 霞 >

住吉神社の脇から階段を登り、良寛記念館下の小高い丘の上にたどりつくと視界がひらける。真下に長く連なる街並みの向こうの日本海は春霞のなか。こんな早い時間から、山の斜面で鍬を持った老婆が畑を耕していた。見たことのない花の名を尋ねたのがきっかけで会話が始まった。「どこから来なさったか?」と尋ねられたので、東京から来た旨を告げると「きょうは佐渡も見えないし、弥彦も姿を出さない。春はこういった日が多いので残念だね。でも出雲崎は見るところがたくさんあるからゆっくりなさってください。」とやさしい言葉をいただいた。宿の老主人は「空気の澄んだ日には、佐渡の対岸の民家から立ち登る煙まで見えたものだ。」と語ってくれたのに・・・。出雲崎と佐渡とは、指呼の間にある。正面眼下の良寛堂は良寛さんが誕生したところで、日本海に向かって記念の像がひっそりと立っている。典雅なつくりの御堂は、白壁が美しい。

左手に目をやると、尼瀬の出雲崎漁港の赤い燈台が目に入ってくる。静かなたたずまいの早朝の街に、「トン・トン・トン……」と漁船の焼玉エンジンの音が響いていく。

丘を下り、海岸通の突堤を越えて波打ち際を歩いた。

朝靄のなかで、老夫婦のゆっくりと動くモノトーンのシルエットを脳裏に焼きつけた。

<続く>

第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章

Copyright ©2003-6 Skipio all rights reserved